- Accueil

- > Livraisons

- > Cinquième livraison

- > L’inscription de l’arsenal de Théophile : faux ou mauvaise copie ?1

L’inscription de l’arsenal de Théophile : faux ou mauvaise copie ?1

Par Arnaud Loaëc

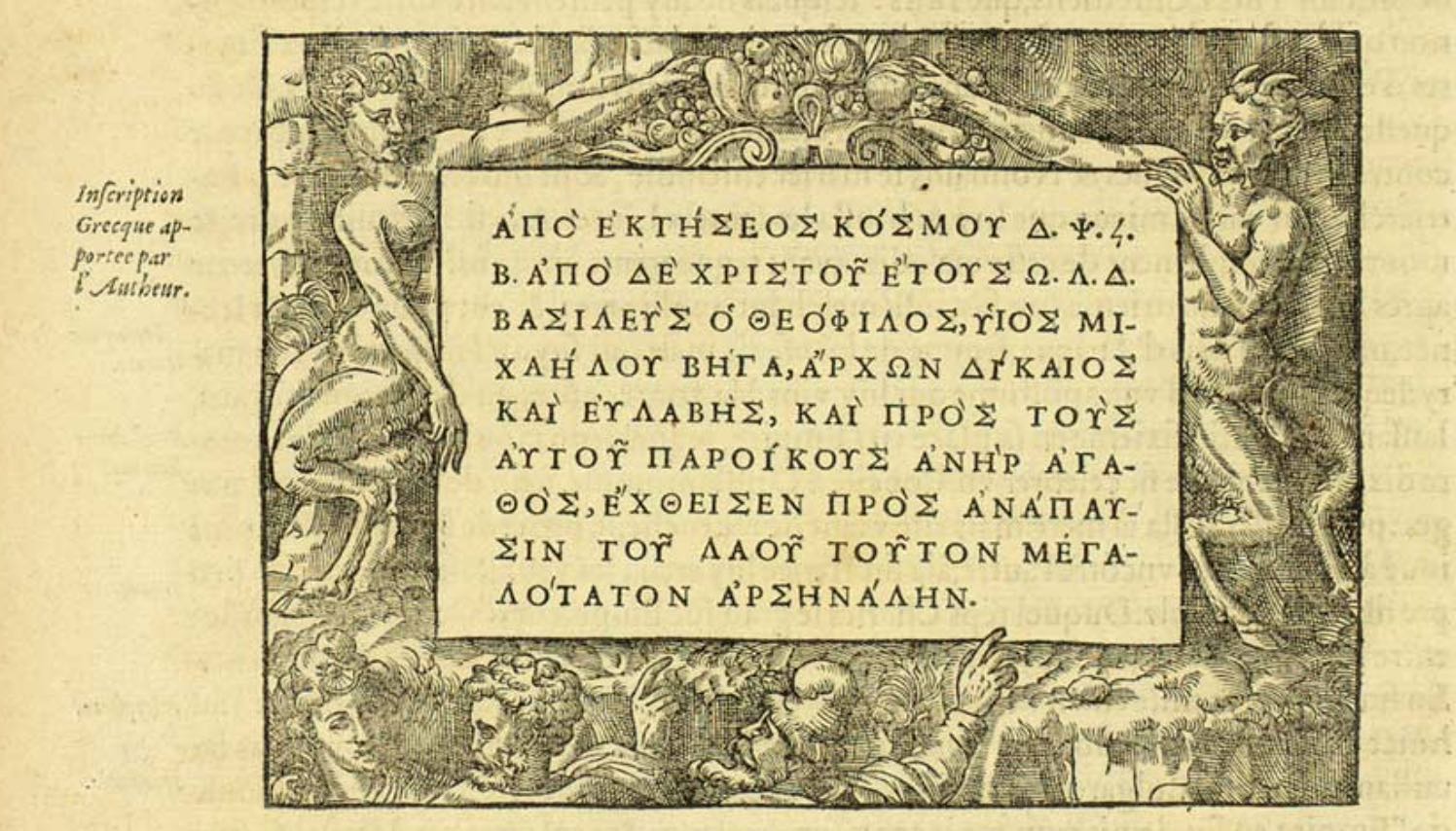

Publication en ligne le 22 février 2022

Table des matières

Texte intégral

1L’inscription de l’arsenal de Théophile est-elle un faux ? Vue et copiée par André Thevet (ou Theuvet) lors de son voyage à Constantinople en 1550-1551, elle est publiée dans sa Cosmographie universelle en 1575, puis régulièrement reprise jusqu’à la parution du CIG en 1877. Ce texte ne fait que poser des questions depuis le xvie siècle. En effet j’ai pu remarquer à quel point les avis étaient tranchés quant à la vraisemblance de cette inscription alors que les études de fond la concernant sont, à ma connaissance, inexistantes.

2L’ambiance du xvie siècle est à la découverte mêlée parfois de géopolitique et de lutte d’influences. Par ailleurs, à l’instar des nouvelles terres des Amériques, l’Empire ottoman fascine. À la fois repoussoir et réservoir de trésors archéologiques, les voyageurs espèrent y rencontrer les glorieux passés de la Grèce de Rome, mieux cotés que Byzance, jugée trop éloignée de l’idée de renaissance des valeurs antiques. La quête d’informations géographiques (et géopolitiques) n’est pas nouvelle puisque l’on peut remonter à Marco Polo pour retrouver cette soif de découvertes que ces régions suscitent, mais elle s’accélère au xve siècle2 et devient courante au xvie siècle. Ainsi, les voyageurs, naturalistes ou intellectuels deviennent rapidement des ambassadeurs et des espions au service des cours européennes dans le dessein de nouer ou de contrarier des alliances. André Thevet, Gabriel d’Aramon, Pierre Gilles et bien d’autres rivalisent de curiosité et de soif de nouveautés et parfois coopèrent dans la recherche de celles-ci, malgré la détestable pratique du plagiat3 qui continue d’envahir les ouvrages du xvie siècle. Ces derniers points posent d’ailleurs la question de la vraisemblance de notre inscription. On le verra, celle-ci, parce qu’elle présente des formes très hétérodoxes pour l’épigraphie médiévale, n’est pas dénuée d’intérêt. C’est donc dans ce monde des voyageurs du xvie siècle, assoiffés de trésors byzantins, que nous allons entrer.

3Je n’ai pas la prétention dans cet article de clore la discussion ni d’imposer ma vision, mais plutôt d’apporter quelques pistes de réflexion quant au contexte dans lequel ce document a été édité. Ainsi, après l’avoir présenté, nous nous attarderont sur le contexte de sa copie puis sur son contenu avant de proposer quelques observations et conjectures.

L’inscription de l’arsenal

« Ce fut luy (Théophile) qui fit bastir l’arsenal de Constantinople, auparavant qu’il fust vaincu desdicts Sarrasins, contre lesquels il avoit la guerre jurée : & ce qui m’en a rendu plus grand tesmoignage, c’est une inscription en langue grecque vulgaire, que je veis contre une pierre, à l’entrée dudict arsenal : laquelle estoit fort difficile à lire, d’autant que les Turcs l’avoient endommagée, par ce qu’ils ont en desdain la mémoire des anciens empereurs chrestiens : toutefois par le moyen d’un Turc, nommé Assan, grec de nation, je l’ay recouverte, telle que je vous la représente icy ».

A. Thevet, Cosmographie universelle, 1575, vol. 2, p. 833.

4Lemme : Inscription située à Kadırga Limanı, près du palais des Manganes selon Gruter et du Cange. Pas de publication depuis. Pas de mesures, non revue.

A. Thevet, La cosmographie universelle, Paris, 1575, livre XIX, chap. 5, vol. II, p. 8334. Texte présenté en majuscules accentuées disposé sur 9 lignes. Recopiée avec des erreurs dans J. Gruter, Inscriptiones antiquae orbis romani, 1602 (éd. de 1707), p. CLXIX, n° 3 ; Ch. du Cange, Constantinopolis Christiana, 1682, II, n° XX, p. 156 d’où CIG IV, n° 8680. L’inscription est signalée dans l’inventaire établi par C. Mango en 19515.

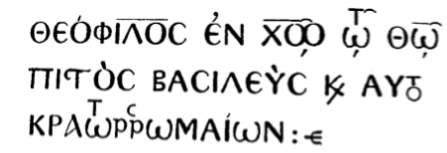

Fig. 1 : fac-similé de Thevet (voir l’image au format original)

|

Ἀπὸ ἐκτήσεος κόσμου <͵ϛτμ> |

|

|

βʹ, ἀπὸ δὲ Χριστοῦ ἔτους ͵ωλδʹ |

|

|

βασιλεὺς Θεόφιλος, υἱὸς Μι- |

|

|

χαήλου ΒΗΓΑ, ἄρχων δίκαιος |

|

|

5 |

καὶ εὐλαβὴς καὶ πρὸς τοὺς |

|

αὐτοῦ παροίκους ἀνὴρ ἀγα- |

|

|

θός, ἔκτισεν πρὸς ἀνάπαυ- |

|

|

σιν τοῦ λαοῦ τοῦτον μεγα- |

|

|

λότατον ἀρσηνάλην. |

5Notes : L. 1 : κτίσεος (Gruter, du Cange, CIG). L. 1-2 : ΔΨϟΒ (Thevet). XTMB (du Cange). L. 2 : ΩΑΔ (Gruter, du Cange). Du Cange précise en note que la date peut être lue ΩΛΔ. L. 4 : ΒΙΤ.ΑΡΧΩΝ (note de l’éditeur de l’édition de 1707 de Gruter) ; β<ασι>λέως (CIG d’après une copie de Curtis) ; μέγα(ς) ?

Traduction :

L’an de la création du monde 6342 ( ?), l’an du Christ 834, le basileus Théophile, fils de Michel le Bègue ( ?) chef juste et circonspect, homme bon envers ses sujets, a achevé, pour la tranquillité du peuple, ce très imposant arsenal6.

6La reproduction du texte porte la mention marginale de « Inscription grecque apportée par l’auteur ».

Le personnage de Thevet et le petit monde des voyageurs lettrés

7André Thevet est né à Angoulême en 1516. Protégé par les La Rochefoucauld et les seigneurs de Randan, il est placé à 10 ans chez les Cordeliers d’Angoulême7 où il a reçu une bonne formation théologique. Visiblement doté d’une bonne mémoire et s’étant particulièrement distingué intellectuellement dans son couvent, il obtient l’autorisation de voyager en Italie. Là, il rencontre le Cardinal de Lorraine qui lui donne la possibilité de se rendre en Orient8.

8Thevet voyage dans le cadre de l’ambassade conduite par Gabriel d’Aramon9. Celui-ci est présent depuis 1542, normalement associé à Paulin de la Garde10, mais se trouve être le seul agent dans la capitale ottomane avant d’être nommé ambassadeur en 1546. Certains voyageurs font partie de l’expédition comme Jean Chesneau11 et André Thevet. D’Aramon a déjà largement visité le Proche-Orient lorsqu’il rencontre ce dernier à Constantinople le 28 janvier 1550. Arrivé depuis le 30 novembre 154912, il était parti de Venise en juin 1549 en compagnie de Guillaume Postel et a passé quatre mois en Crète13. Il reste dans la capitale ottomane jusqu’au printemps 155214 où il rencontre entre temps Pierre Gilles15 avec qui il part visiter en 1550 les ruines de Chalcédoine16, après quoi il visite la Mer Noire avec Jean Chesneau17. Ce n’est que grâce au retour de d’Aramon avec deux galères le 20 septembre 1551 que Thevet se lance dans un tour du Levant avant de rentrer en France en 1552, suivi par d’Aramon l’année suivante18.

9Les voyages de Thevet, comme ceux de Belon19, de Postel et de Gilles sont financés par de puissants « protecteurs20 » : Belon est sous la protection du cardinal et diplomate François de Tournon. Thevet, frère mineur et polyglotte, rencontre le cardinal Charles de Lorraine, frère du duc de Guise, peu avant son départ pour Constantinople. L’intérêt que portent ces Mécènes à ces voyages n’est pas simplement intellectuel. Il s’agit souvent de missions diplomatiques voire d’espionnage auprès d’une puissance dont on convoite, ou on dont on surveille l’alliance21.

Quel crédit donner au récit de Thevet ?

10Thevet est victime, dès la publication de sa Cosmographie du Levant en 1554, d’attaques en règles de la part des grands savants du moment. Belon en 1557, Belleforest et Fumée en 1568, Belleforest encore après la publication de la Cosmographie universelle en 1575 et Du Préau enfin en 1583 l’accusent de plagiat ou d’incompétence intellectuelle. Par ailleurs, l’attitude ambiguë et versatile de Thevet pendant les guerres de religion aggrave son image et ne plaide pas en faveur de notre inscription. Qu’en est-il réellement ?

11L’écriture scientifique du xvie siècle s’inscrit dans la lignée de celle du Moyen Âge, à grand coups de citations et de remplois des écrits précédents. On le rencontre par exemple chez Vadiamus22. La Cosmographie du Levant a été écrite en grande partie par Belleforest. La description d’Athènes23 ressemble à celle de la Borderie24. Sur l’organisation de l’Empire ottoman, les récits empruntent beaucoup aux Italiens présents sur place depuis longtemps25, pour des raisons éminemment stratégiques26.

12Les récits de voyages apparaissent trop souvent comme des redites et posent la question de la réalité des descriptions des lieux visités. Cependant, Thevet n’est pas le seul à pratiquer de la sorte et sa légende noire est plutôt à rechercher du côté de ses orientations politiques et théologiques plus que dans ses travaux, d’autant plus que ses conclusions naturalistes sont souvent citées avec intérêt27. Par ailleurs, c’est dans les anecdotes et les détails singuliers que l’on peut mesurer la qualité de ces récits28. La description de la découverte de l’inscription de l’arsenal semble en faire partie et sort du simple recopiage.

13Un passage de Pierre Gilles est à ce titre évocateur. En effet, lorsqu’il mentionne le rempart maritime, celui-ci lit bien le nom de Théophile, en rapproche le texte d’une citation de Zônaras et en dit la chose suivante :

« Zônaras rapporte que l’empereur […] Théophile rénova les murs maritimes de la ville […] ruinés par le temps, les flots de la mer et autres accidents […], et il les fit élever plus haut qu’ils n’étaient auparavant29 ».

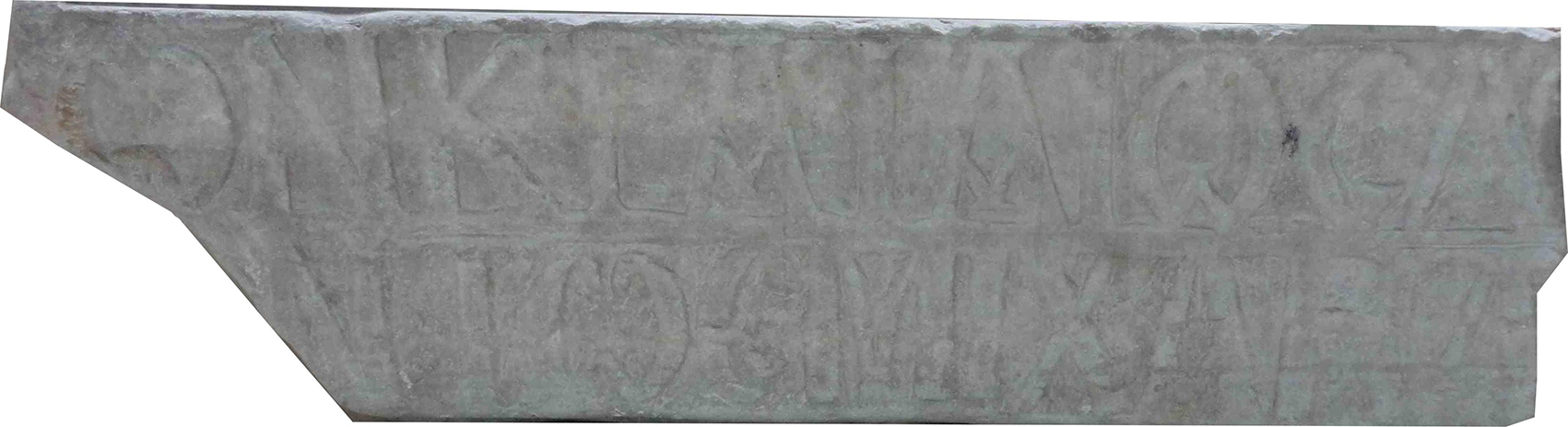

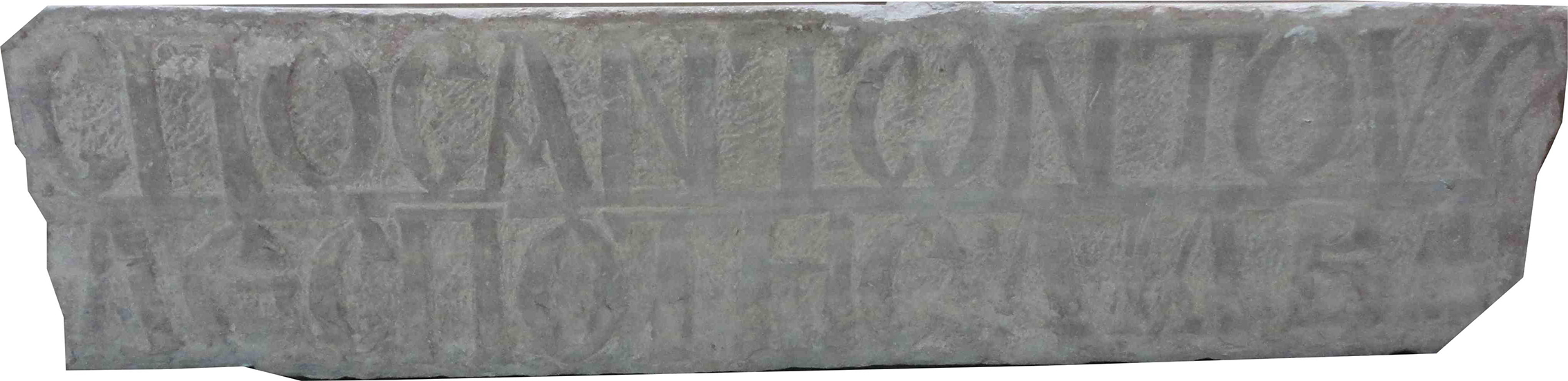

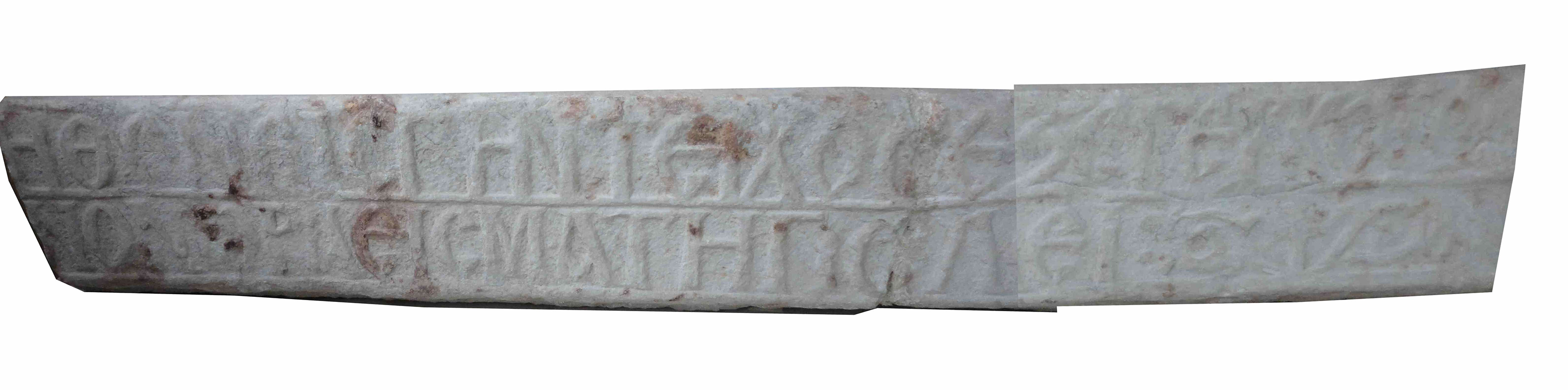

14Loin d’être une invention, Gilles, en recopiant Zônaras, confond en fait deux inscriptions. La première est une transcription partielle de l’inscription de Michel III datée de 861 ou 862 encore visible au Musée archéologique d’Istanbul dont le contenu évoque la hauteur des murs restaurés30 :

« Beaucoup de puissants règnes (…et) personne n’avait relevé le mur jeté à terre comme la bonne mesure le veut pour sa hauteur ( ?), l’empereur Michel par l’entremise de Bardas ( ?), le domestique des Scholes, a fait élever pour la cité, indestructible ( ?) un illustre ornement31 ».

Fig. 2a : inscription de Michel III (voir l’image au format original)

Fig. 2b : inscription de Michel III (voir l’image au format original)

Fig. 2c : inscription de Michel III (voir l’image au format original)

15La seconde inscription, située plus au sud, le long de la Mer de Marmara est un texte daté de 1023 ou 1024 attribué à une restauration effectuée sous Basile II évoquant l’action des flots sur les remparts :

« La tour que les brisants de la mer qui s’y sont fracassés pendant longtemps en un flot abondant et violent ont contrainte à s’effondrer, Basile, le pieux maître, l’a relevée, depuis les fondations, en l’an 6532 ( =1023-1024) »32.

16Dans ce cas précis, Pierre Gilles se contente de citer Zônaras sans avoir revu les inscriptions qui pourtant étaient encore présentes sur les remparts au xvie siècle. Notons que l’attribution de la construction du mur maritime exclusivement à Théophile n’a rien d’étonnant sachant que le nom de cet empereur figure sur la plupart des tours du rempart. Aujourd’hui encore, plusieurs inscriptions de Théophile sont toujours visibles. Comme Thevet, Pierre Gilles n’échappe pas à la pratique de la redite, courante à la Renaissance.

La question de l’interprète ?

17Avec la question de l’interprète33, nous abordons une autre méthode de l’écriture scientifique au xvie siècle. En effet, Thevet copie l’inscription grâce aux indications d’un guide nommé Assan ( = Hassan ?), turc de nation grecque nous dit-il34. Cela ne doit pas nous surprendre. Un siècle à peine après la conquête de Constantinople, les communautés grecques sont encore très actives dans l’Empire ottoman. Dans la capitale, les populations grecques sont concentrées le long des remparts terrestres et maritimes et représentent 21,5 % de la population totale de la ville en 147735. La proportion reste visiblement la même au xvie mais avec un recul à la fin du même siècle. Une partie non négligeable de cette population est constituée majoritairement de pêcheurs. Cette communauté grecque est largement concentrée dans le quartier de Phanar, dont les plus grandes familles, les « phanariotes », fournissent beaucoup de drogmans aux autorités ottomanes36 et étrangères37. Une communauté est constituée en « millet », un groupe autonome avec ses lois, sa justice et son administration ; par exemple le Millet de Rum regroupe la communauté grecque sous la juridiction du patriarcat de Constantinople38. Ajoutons que l’administration continue d’utiliser le grec démotique comme langue diplomatique bien après la conquête39, qualifié de grec « vulgaire » par les Occidentaux.

18Assan a-t-il été recruté dans un millet pour servir d’interprète afin de pouvoir échanger avec les autorités turques ? On ne le sait pas mais on peut le supposer car la population d’Istanbul étant resté polyglotte jusqu’à la disparition quasi-complète des minorités non-musulmanes, Assan peut être l’un de ces innombrables ciceroni ou « truchements40 » qui, grâce à leur connaissance complémentaire de l’italien, communiquaient aisément avec les Occidentaux. Les récits les mentionnent régulièrement car ils font partie des expéditions41 et il ne serait pas surprenant que Thevet en ait loué les services pour partir à la découverte de la capitale ottomane à moins qu’il s’en serve de caution contre une éventuelle accusation d’invention de texte42. Visiblement Assan savait où se trouvait cette inscription, peu accessible et en mauvais état. Là commence notre questionnement sur le rôle d’Assan dans la lecture du texte. En effet, s’il faut croire Thevet, le texte nous est présenté tel quel, avec toutes ses incohérences que nous allons analyser plus bas. Assan a-t-il lu et traduit le texte dans son grec du xvie siècle ? Dans ce cas, comment interpréter la mention du comput chrétien, si ce n’est d’admettre qu’Assan est lui-même chrétien ou également supposer que Thevet, en notant sur ses tablettes le texte rendu par Assan, ait ajouté pour conforter sa mémoire la date selon le comput dionysien, et qu’à la rédaction du manuscrit pour son éditeur la note se fût incorporée à l’ensemble. De plus, si le texte publié par Thevet est une traduction en grec démotique, pourquoi ce dernier s’acharne-t-il à le présenter comme s’il s’agissait de l’original copié sur la pierre ? Cela pose la question du contenu de ce texte.

Un texte anachronique ?

19Thevet précise que la pierre est en mauvais état. Par ailleurs, la langue employée est éminemment tardive et pose question. Thevet évoque à plusieurs reprises le terme de « grec vulgaire » (comprendre grec démotique) lorsqu’il parle de la langue employée par les populations hellénophones43.

20À commencer par le qualificatif « bègue » qui désigne Michel II. Ce dernier est inédit dans une inscription grecque, et finalement peu assuré d’après la copie de Thevet. Certains y ont vu une forme corrompue du titre « basileus ». En grec moderne « bègue » se dit τραυλός. Dans les sources médiévales, on rencontre plutôt le qualificatif ὁ ψελλός44. Le terme βηγα, transposition du latin « bègue » ne peut être compris que comme une interprétation de Thevet ou de son interprète pour qualifier le père de Théophile. Est-ce tout simplement une erreur de lecture45 ?

21De même « Arsenal » n’est pas un mot usuel dans l’épigraphie grecque médiévale. Il est emprunté au latin ou est une transposition du mot arabe46. Le terme n’entre dans le vocabulaire français qu’au xve siècle. Il est également plus que probable que le mot soit parvenu aux Byzantins via l’italien arsenale employé à Venise pour désigner le chantier de construction navale. On s’attendrait plutôt au nom ἀρμαμέντον47 pour qualifier un dépôt de machines de guerre.

22« Arsenal » doit donc être pris dans le sens de « chantier naval » à l’instar de Venise, sens que l’on trouve dans tous les témoignages commerciaux, littéraires ou diplomatiques de l’époque moderne. Cette interprétation permet d’écarter l’hypothèse des Manganes ou des autres dépôts d’armes. L’identification de cet arsenal avec Kadırga limanı/ Kumkapı dès lors convient parfaitement, montré dans le plan, dit de Vavassore, comme un bassin clos de murailles, avec une grille fermant l’accès, à l’emplacement de l’ancien port Julien devenu Sophien48. Un tel port fortifié est signalé le long de la Propontide au xive siècle49. Cette dernière localisation nous rapproche de l’emplacement supposé de Thevet au moment où il aurait lu cette inscription, probablement près d’une des portes du port de Kontoskalion, l’actuel quartier de Kumkapı50. En imaginant que le port a été remanié ou restauré au xive ou au xve siècle, l’hypothèse d’une dédicace tardive rendant hommage au fondateur du port fortifié peut être avancée, port fortifié intégré au gigantesque chantier de reconstruction du rempart maritime par Théophile suite aux difficultés militaires des années 833-840.

23Le nom « paroikos » est aussi surprenant. En grec moderne il désigne aussi bien l’étranger domicilié dans une ville comme le fait de résider à l’étranger. Le terme est clairement lié à la notion d’« étranger » voire de résident implanté à l’étranger d’où le sens de « colon » donné dans les dictionnaires de grec moderne. On pense bien sûr aux parèques messéniens, sujets de Sparte. Dans cette acceptation, les parèques désignent alors des « sujets » soumis par la guerre et réduits à la servilité. La notion même de « sujet » de l’empereur est très rare dans une inscription byzantine, même au xve siècle51. On retrouve cependant le nom « paroikos » constamment dans la législation byzantine pour désigner le paysan libre mais économiquement dépendant. Le parèque possède sa tenure et des biens personnels (maison, jardin, bétail, outils). Il est en général installé par l’État sur une tenure dépendant d’un domaine lui-même concédé à un haut fonctionnaire civil ou militaire. Si le domaine passe à l’Église, l’État en conserve le contrôle, même incomplet. Par ailleurs, les douloparèques ou douleutès labourent les terres du propriétaire sans avoir de tenures à titre personnelle52. La solution réside, je pense, dans la transposition effectuée par le traducteur de Thevet. Il utilise le terme en vigueur dans le cadre de l’Empire ottoman, « reaya » ou « rayah », qui désigne la population des producteurs et formant la masse des contribuables, soumise au sultan53. Assan restitue la notion dans son « grec vulgaire » par le terme équivalent de « parèque », par opposition aux militaires (les « askeri »)54. En revanche, la population non musulmane de l’Empire est souvent dénommée péjorativement les « gâvur », littéralement « mécréant »55. Le terme a fini par prendre un sens administratif, d’autant plus que les conversions à l’islam ne sont pas immédiatement encouragées par l’État ottoman pour des raisons fiscales. En effet, les juifs et les chrétiens payent le « haraç » pour obtenir le statut de « protégés » (les « zimmi »). Toutes ces appellations sont facilement transposables par le terme grec « parèque ».

24De même le mot ἐκτήσεος a été corrigé par du Cange en κτίσεος56, qu’il jugeait plus conforme à la langue grecque médiévale.

25Le texte est visiblement gravé sur un bloc qui a été déposé au sol près de l’entrée de l’arsenal byzantin. Cela explique le mauvais état de la pierre et la difficulté pour la lire. Thevet mentionne à ce moment le dédain des Turcs pour le passé byzantin, ce qui est effectivement courant et explique la disparition de nombreuses antiquités byzantines après la conquête57.

26On sait que le quartier est en ruine au moment de la conquête par Mehmet II et qu’une grande partie des matériaux a été utilisée pour la construction du palais de Topkapı.

Une datation floue et peu comprise ?

27La date est troublante et la transposition dans le calendrier chrétien est rare voire unique pour le ixe siècle58. L’exemple le plus précoce (à ma connaissance) se trouve dans inscription d’Halicarnasse datée de 151359. Mais cette inscription a probablement été commandée par le capitaine des chevaliers de Rhodes, maîtres d’Halicarnasse, qui fait dater l’inscription selon le comput employé en Occident. L’usage du comput dionysien met en réalité du temps à imprégner les usages chronologiques dans l’ancien monde byzantin. Il faut par exemple attendre 1592 au Mont Athos pour voir apparaître la première date exprimée d’après la naissance du Christ60. On remarque que toutes les inscriptions connues au xve siècle emploient l’ère byzantine61 et que la tradition de ce comput perdure assez longtemps après la chute de l’empire, comme l’illustrent certains exemples à Pergame62, à Mistra63 ou sur le Mont Athos64. Si la date chrétienne est correctement donnée par Thevet65, l’année donnée selon l’ère byzantine, en revanche, est fausse et montre à quel point ce comput est encore mal maîtrisé par les voyageurs occidentaux au xvie siècle. Cela nous amène à poser plusieurs hypothèses :

-

1. La date selon l’ère du monde lue par Thevet (ΔΨϟΒ = 4792/717-716 avant J.-C. !) ne correspond pas du tout à l’époque concernée et cela ne semble pas le troubler outre mesure, ce qui montre qu’il ne maîtrise pas le comput byzantin. La mauvaise lecture de la date et son incompréhension (voir plus haut la traduction de Thevet qui visiblement ne connaît pas le calcul de l’ère du monde byzantine) sont courantes au xvie siècle. Il faut attendre les travaux de du Cange pour commencer à maîtriser le comput byzantin et sa traduction dans l’épigraphie. De plus, la présence de signes d’abréviations et de caractères cursifs au-dessus des chiffres ont pu troubler la lecture d’un observateur peu habitué à déchiffrer des inscriptions byzantines tardives, ce qui peut plaider en faveur de la date de 834. D’ailleurs du Cange corrige cette erreur en restituant XΤΜΒ, ce qui ne correspond pas à une date lisible, Χ et Τ sont tous deux des chiffres de centaines (600 et 300) mais il est probable que du Cange ait voulu restituer 6342 (confusion entre Ϛ/Я et X ?).

-

2. l’année de la construction de l’arsenal est bien 834. Dans ce cas l’ère du monde doit être 6342. Les deux premiers chiffres peuvent être facilement corrigés : les graphies du Δ et du Я peuvent être confondus dans les inscriptions tardives. Il s’agit du chiffre ͵Ϛ ( =6000). Ensuite le Ψ ( =700) est facilement confondu avec un Y ( =400) ou un T ( =300) à cause de l’oméga suscrit comme nous l’avons évoqué plus haut. Ou alors il s’agit d’un Ϡ ( =900) mal lu par Thevet ? Par contre je n’explique pas la confusion entre un M et un ϟ autrement que par une détérioration importante de la pierre ayant fait disparaître une partie du chiffre.

-

3. l’année est celle d’une nouvelle dédicace gravée pour remplacer l’ancienne en très mauvais état, hypothèse assez peu probable car dans ce cas, l’inscription rendrait hommage à l’empereur ayant effectué la restauration, sauf si l’on considère qu’il y avait peut-être deux textes, l’un célébrant l’empereur ayant fait restaurer l’arsenal et l’autre rendant hommage à Théophile, le fondateur de l’arsenal. Il se trouve justement que Jean VIII (1425-1448) a fait restaurer l’arsenal du Kontoskalion en 1427, ce qui pourrait expliquer notre inscription tardive.

-

4. Une dernière possibilité réside dans une erreur de l’éditeur qui a mal interprété les symboles.

Un corpus de texte mal copié par les voyageurs ?

28L’engouement pour la civilisation byzantine, la surenchère de nouveautés entre les différents voyageurs du xvie siècle, l’animosité ou la compétition entre eux ont-elles pu pousser certains à inventer des textes épigraphiques ? Ou alors a-t-on simplement affaire à une « modernisation » de la lecture de texte copiés et traduits sur place ?

29Pour répondre à la question, il faut revenir sur le corpus disponible dans la région du Sérail où notre texte est supposé avoir été copié. La prospection des remparts en 2014 m’a permis de retrouver les quelques inscriptions qui témoignent encore de la grande restauration des murailles sous Théophile dont certains fragments sont réemployés dans le rempart. Malheureusement, la plupart des textes, particulièrement ceux qui avaient été copiés près de la porte Sainte-Barbe, ont disparu lors des remaniements du xixe siècle.

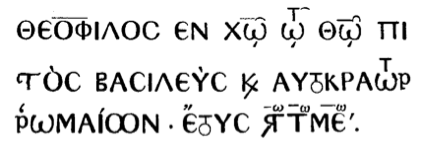

30Parmi ces textes disparus, deux inscriptions ont retenu mon attention. Copiées dans un manuscrit anonyme conservé à Vienne et publié en 1912 par B. Pantchenko à titre posthume pour Th. Preger66, il s’agit d’une série d’inscriptions de tours, relevée à la pointe du Sérail au milieu du xvie siècle.

31La première a été vue au-dessus d’une porte, visiblement à proximité du palais Topkapı sarayı. L’anonyme signale de grandes lettres noires67 et copie le texte de la manière suivante :

Fig. 3 : fac-similé de l’inscription 54 (voir l’image au format original)

32Le même texte a été revu et copié par Thomas Smith en 1668, lors de son séjour à Istanbul et publié une première fois en 1674 sur deux lignes et avec les caractères typographiques du grec classique sous une forme qui me semble plus proche de la réalité68 ce qui permet de confirmer l’existence de ce document épigraphique.

33Le second texte, qui est en fait le même que le précédent avec simplement la date en plus, se trouve inscrit sur trois tours du Sérail et ne nous est connu que par l’Anonyme de Vienne qui précise trop rapidement que celui-ci est composé de grandes lettres69. L’auteur le copie de la manière suivante :

Fig. 4 : fac-similé de l’inscription 75 (voir l’image au format original)

34Les deux documents présentent un texte absolument classique pour l’époque de Théophile, mais la graphie employée est totalement anachronique. Celle-ci se compose de lettres assez tardives (le B par exemple) et comporte surtout beaucoup de signes d’abréviation et d’accentuation. Or la présence de marques d’accentuation est suspecte pour un texte du ixe siècle, celles-ci apparaissant plutôt dans la première moitié du xe siècle70.

35Le second texte a retenu davantage mon attention car celui-ci est daté de l’ère du monde, une façon de dater qui fait son apparition dans les inscriptions officielles au début du ixe siècle71 et devient la norme par la suite en complément de la datation par indiction. En outre, la notation de la date dans l’Anonyme de Vienne prouve que celle-ci est maîtrisée par certains voyageurs du xvie siècle, en supposant que l’auteur comprend ce qu’il a noté72 ?

36En outre, les marques d’abréviation qui y ont été relevées peuvent nous éclairer sur les causes des erreurs de lecture de Thevet. La date notée présente une similitude avec la notation des dates dans les inscriptions du xve siècle au xviie siècle (le ω suscrit et la présence de tildes). Dans l’hypothèse que notre texte n’est pas un faux, nous en revenons à notre question initiale posée plus haut quant à la datation du texte : Thevet aurait-il mal copié une datation qui lui échappe ? Ainsi, un T surmonté d’un ω sur une pierre endommagée peut rapidement être lu comme un Y ou un Ψ et expliquer la mauvaise copie de la date. L’inscription comporterait donc bien la date de 6342 (͵ЯΤΜΒʹ).

37Un dernier élément de réflexion mérite d’être souligné dans le cadre de l’étude de cette inscription. On retrouve dans plusieurs monastères des inscriptions de fondation ou de restauration remontant aux grands empereurs des ixe et xe siècles. Or, ces inscriptions sont gravées, ou peintes au xviie et surtout au xviiie siècle. Ces textes, bien que tardifs, imitent en tous points les inscriptions du xe siècle, ce qui n’est pas le cas de notre inscription de l’arsenal. Ces faux ont pour but de rehausser le prestige de certains monastères qui s’accrochent à leurs racines orthodoxes et byzantines dans un Empire ottoman à son apogée. Certaines de ces inscriptions sont visibles sur le Mont Athos73.

Conclusion

38Que penser de cette inscription ? De nombreux éléments plaident en faveur d’un faux. Il s’agit en plus de la seule inscription citée dans la partie byzantine de la Cosmographie universelle de Thevet. La langue employée n’a rien à voir avec celle du ixe siècle. Pire, le contenu du texte lui-même est très éloigné des modèles épigraphiques du moment. Les termes employés sont anachroniques voire inexistants dans le vocabulaire grec du ixe siècle.

39Alors pourquoi inventer un faux aussi grossier que n’importe quel helléniste de l’époque pourrait constater ? Autant inventer un faux qui a l’air d’un vrai, comme on peut le voir dans plusieurs monastères orthodoxes des xvie-xviiie siècles. Thevet a-t-il voulu coûte que coûte publier un texte encore méconnu à l’époque, surtout après les relevés topographiques très complets de Pierre Gilles ? Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir copié le texte en l’état plutôt qu’une transposition en grec démotique du xvie siècle, si l’on peut retenir cette hypothèse ?

40Si cette inscription n’est pas un faux, elle ne peut être que la transposition d’un texte mentionnant la construction d’un ouvrage militaire en 834, mais dont l’original a disparu, remplacé au xve par un nouveau, ce qui justifierait la mention de son écriture en « grec vulgaire » (c’est-à-dire « démotique ») rapporté par Thevet lui-même.

41Il est également possible que Thevet ait recueilli le texte d’une inscription disparue mais dont le contenu était connu par tradition orale par des Grecs de Constantinople auxquels appartient notre guide (d’où la mention de la date en calendrier dionysien, probablement une parenthèse ajoutée par l’interprète). Dans ce cas, Thevet a restitué l’inscription d’après les propos de son guide. Dans ce cas la restitution du texte et le récit de sa trouvaille et de sa localisation serait pure invention ?

42Enfin, l’inscription a été publiée presque quinze ans après le voyage de Thevet. Cela pourrait aussi expliquer les erreurs et l’incongruité de notre texte.

43En tout état de cause, ce texte est à manier avec précaution car, en considérant que ce n’est pas un faux comme c’est généralement admis, il laisse planer de nombreux doutes quant à son contenu et aux circonstances de sa découverte.

Bibliographie

Abréviations de revues employées dans les notes

44AJA: American Journal of Archaeology

BCH: Bulletin de Correspondance Hellénique

Listes des ouvrages

45P. Belton, Pérégrinations dans l’Empire ottoman : récits & voyageurs français de la seconde moitié du xvie siècle, Mémoire de Master 1ère Année, Tours, CESR, 2011 (inédit, URL : https://www.memoireonline.com/03/15/8973/Peregrinations-dans-l-empire-ottoman--recits--voyageurs-franais-de-la-seconde-moitie-du-XVI.html).

46

B. Braude, « Foundation myths of the Millet System », in Christian and jews in the Ottoman Empire, éd. B. Braude et B. Lewis, Londres-New York, 1982, vol. 1, p. 69-90.

47

R. Browning, « Greeks and others. From Antiquity to the Renaissance », in R. Browning, History, language and literacy in the Byzantine world, Northampton, Variorum, 1989, reprint in Th. Harrison (éd.), Greeks and Barbarians, New-York, Routledge, p. 257-277.

48

J. Céard et J.-C. Margolin (dir.), Voyager à la Renaissance. Actes du colloque de Tours, 30 juin-13 juillet 1983, CESR, Paris, 1987.

49

A. Clot, Soliman le Magnifique, Paris, Fayard, 1983.

50

M.-C. Gomez-Géraud, Le Crépuscule du Grand Voyage. Les récits des pèlerins à Jérusalem (1458-1612), Paris, 1999.

51

M. Greene, The Edinburgh History of the Greeks, 1453 to 1768: The Ottoman Empire, Edinburgh University Press, Edimbourg, 2015.

52

J.-P. Grélois (trad.), Pierre Gilles, Itinéraires byzantins. Lettre à un ami. Du Bosphore de Thrace. De la topographie de Constantinople et de ses antiquités. Introduction, traduction du latin et notes, ACHCByz, 2009.

53

Ç. Kafescioǧlu, « Imaginer et construire une capitale impériale : xve et xvie siècles », De Byzance à Istanbul. Un port pour deux continents, Paris, 2009, p. 183-201.

54

J. Laurent, « Communication : Sur la valeur des inscriptions grecques postérieures à 1453 », BCH, 22, 1898, p. 569-572.

55

F. Lestringant, Sous la leçon des vents : le monde d’André Thevet, cosmographe de la Renaissance, Presse universitaire de Paris-Sorbonne, 2003.

56

F. Lestringant, L’atelier du cosmographe ou l’image du monde à la Renaissance, A. Michel, 1991.

57

D. Liakos, « Unpublished Byzantine and Post-Byzantine Inscriptions on Mt Athos. The Study of the Athonite Epigraphy – A brief Overview », in C. Stavrakos (éd.), Inscriptions in the Byzantine and Post-Byzantine History and History of Art, Proceedings of the International Symposium “Inscriptions: Their Constribution to the Byzantine and Post-Byzantine History and History of Art” (Ioannina, Jume 26-27, 2015), Harrassowitz Verlag-Wiesbaden in Kommission, 2016, p. 279-320.

58

Rami Mahjoub, De Constantinople à Istanbul : la représentation nuancée des Ottomans par des voyageurs européens aux xve et xvie siècles, Thèse de doctorat, Université Côte-d’Azur, 2017.

59

R. Mantran, L’Empire ottoman du xvie au xviiie siècle. Administration, économie, société, variorum reprint, 1984.

60

R. Mantran, Histoire de l’Empire ottoman, Paris, Fayard, 1989.

61

R. Mantran, Istanbul au temps de Soliman le magnifique, 1994.

62

C. Miachon, « Les œuvres d’un humaniste : Pierre Gilles d’Albi, amoureux du savoir (1490-1556) », Annales du Midi, 2008, 120-261, p. 113-133.

63

G. Millet, J. Pargoire, L. Petit, Recueil des inscriptions chrétiennes du Mont Athos, 1ère partie, 1904.

64

Nicolas de Nicolay, Les quatre premiers livres des navigations et pérégrinations orientales, 1567 [en ligne sur Gallica, URL : https://gallica.bnf.fr/ark :/12148/btv1b550078506/f9.image] réédité et étudié dans Nicolas de Nicolay, Dans l’empire de Soliman le Magnifique, présenté et annoté par Marie-Christine Gomez-Géraud et Stéphane Yérasimos, 1989.

65

V. Roudometof, « From Rum Millet to Greek Nation: Enlightenment, Secularization, and National Identity in Ottoman Balkan Society, 1453-1821 », Journal of Modern Greek Studies, 16, 1998, p. 11-48.

66

A. Thevet, Cosmographie du Levant, Paris, 1554.

67

A. Thevet, Cosmographie universelle, Paris, 1575.

68

F. Tinguely, L’écriture du Levant à la Renaissance. Enquête sur les voyageurs français dans l’Empire de Soliman le Magnifique, 1995.

69

L. Tsiptsios, « Les « grecs » dans l’Empire ottoman », Les clés du Moyen-Orient, article publié en ligne le 15/11/2017, consulté le 19/04/2019 (URL : https://www.lesclesdumoyenorient.com/Les-Grecs-dans-l-Empire-ottoman.html)

70

N. Vatin, « L’emploi du grec comme langue diplomatique par les Ottomans (fin xve-début xvie siècle) », in F. Hitzel éd., Istanbul et les langues orientales, coll. Varia Turcica XXXI, Paris-Istanbul, L’Harmattan-IFEA-INaLCO, 1997, p. 41-47.

71

G. Veinstein, État et société dans l’empire Ottoman, xvie-xviiie siècles : la terre, la guerre, les communautés, Routledge, Londres, 1994.

72

Ibid., « Retour sur la question de la tolérance ottomane au xvie siècle », in B. Bennassar et R. Sauzet (dir.), Chrétiens et musulmans à la Renaissance. Actes du 37e colloque international du CESR, éd. Honoré Champion, 1998, p. 415-426.

73

S. Yerasimos, Les voyageurs dans l’Empire ottoman (xive-xvie siècles). Bibliographie, itinéraires et inventaires des lieux habités, Türk Tarih Kurumu, 1991. Ibid, « Les Grecs d’Istanbul après la conquête ottomane », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 107-110, 2005, p. 375-399.

Documents annexes

Notes

1 Je tiens à remercier particulièrement J-P. Grélois pour ses précieux conseils donnés à l’occasion des relectures de cet article.

2 En particulier le Florentin Cristoforo Buondelmonti (ca. 1380-ap. 1430) qui voyage en Grèce et dans la Mer Égée dans les années 1410-1420 puis Cyriaque d’Ancône (ca. 1390-ca. 1452) qui visite la Grèce et l’Asie Mineure à l’occasion de plusieurs voyages (1412-1414, 1418, 1425-1432, 1436, 1437-1438 et 1443-1446).

3 J’utilise ici la notion moderne du plagiat. Au xvie siècle, il faut y voir une pratique courante du recopiage d’auteurs précédents, voire de la formulation d’inventions pures et simples.

4 Consultable en ligne sur le site de la Biblioteca Nacional do Brasil : URL : http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_obrasraras/or815981/or815981.html#page/738/mode/1up).

5 « “At the Arsenal” (Kadırga Limanı ?). A highly suspiscious inscription of Theophile recording the building of an Arsenal (…) » (C. Mango, « The Byzantine Inscriptions of Constantinople: a Bibliographical Survey », AJA, 55-1, 1951, p. 55). Mango, jeune chercheur, prend de la distance vis-à-vis de ce texte qu’il juge douteux.

6 A. Thevet traduisait : L’an quatre mil sept cens nonante deux, & de nostre seigneur huict cens trente quatre, l’Empereur Théophile, fils de Michel le Bègue, Prince iuste, de gra(n)de authorité, & bénin à ses suiects, fit édifier pour la commodité de son peuple ce superbe arsenal.

7 Et à dire la vérité je ne sçauroie estre assés reprins & taxé d’ingratitude, si, ayant eu l’honneur d’avoir été dans [son] jeune aage entretenu par cette très-vertueuse Dame la mère de François Comte de la Rochefocaut & de son frère le Seigneur de Rendan, en ceste ville de Paris & à Poitiers (cité dans A. Thevet, Des vrais pourtraits et vies des hommes illustres, Grecz, Latins et Payens, recueilliz de leurs tableaux, livres, médalles antiques et modernes, Paris 1584, f. 518v).

8 A. Thevet, Cosmographie du Levant, p. 15-16. Jean III de Lorraine, alors évêque de Nantes est un ancien conseiller de François Ier, maintenu au conseil d’Henri II dans un rôle secondaire (C. Michon, « Les richesses de la faveur à la Renaissance : Jean de Lorraine (1498-1550) et François Ier », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 2003/3 (no 50-3), p. 34-61. DOI : 10.3917/rhmc.503.0034. URL : https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2003-3-page-34.htm). Sa présence à Plaisance est probablement liée à l’affaire de l’opposition entre le pape Paul III et son petit-fils Ottavio Farnèse concernant le duché de Parme et Plaisance. Le cardinal de Lorraine tente vraisemblablement de tirer profit de la situation, le jeune duc cherchant à se libérer de la tutelle du pape et de l’empereur en se tournant vers le roi Henri II, ce qui aboutira d’ailleurs à la conclusion d’un traité le 27 mai 1551.

9 Gabriel de Luetz, seigneur d’Aramon (1508-1553 ou 1554), nommé ambassadeur par François 1er en 1546.

10 Antoine des Escalins des Aimars (ca. 1498 – 1578) est appelé également « Paulin (ou Polin) de la Garde.

11 Secrétaire d’Aramon et auteur d’un Voyage publié par Ch. Scheffer en 1887 ; ce récit emprunte beaucoup (souvent verbatim) à celui de Jean Gassot, qui documente les années 1547-1548, publié dès 1550, texte nourri également par celui de Ramberti.

12 F. Lestringant, Sous la leçon des vents : le monde d’André Thevet, cosmographe de la Renaissance, Presses universitaires Paris-Sorbonne, 2003, p. 25.

13 Où il était arrivé le 18 juillet (F. Lestringant, Sous les leçons des vents, op. cit., p. 26).

14 Ibid.., il passe la semaine de Pâques 1552 à Jérusalem.

15 Pierre Gilles se trouve dans l’Empire ottoman depuis 1544 où il affirme servir dans l’armée turque (J. Paviot, « autour de l’ambassade de d’Aramon : érudits et voyageurs au Levant 1547-1553 », in J. Céard et J.-Cl. Margolin, Voyager à la Renaissance, Actes du colloque de Tours 30 juin – 13 juillet 1983, Paris, 1987, p. 381-392, en particulier p. 383). Il accompagne en réalité d’Aramon et son escorte armée (départ le 2 mai 1549) qui devait rejoindre Soliman à Erzurum le 25 juin (Lettre à un ami, p. 30, p. 47 et n.163 dans Pierre Gilles, Itinéraires byzantins, trad. J.-P. Grélois).

16 A. Thevet, Cosmographie du Levant, 1554, p. 77 : De Pere, monsieur maitre Pierre Gille, homme de bon savoir, & moy, allames voir les ruïnes de Calcedon… . [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8707154c/f83.image] ; Cosmographie universelle, I, p. 185sq.

17 ibid., Cosmographie du Levant, p. 81-82 ; Jean Chesneau nous a laissé un récit de cette ambassade, in Le Voyage de Monsieur d’Aramon, 1547-1548, 1550, éd. Shefer, Paris, Leroux, 1887.

18 J. Paviot, op. cit., p. 383.

19 Pierre Belon (1517-1564) voyage dans l’Empire ottoman de 1546 à 1549.

20 Thevet a en effet reçu un soutien important du cardinal de Lorraine lors de sa rencontre à Plaisance en 1549. Néanmoins, les crédits promis par François Ier à Gilles n’arrivèrent jamais, Henri II n’ayant pas montré autant d’intérêt que son père pour les recherches érudites (Lettre à un ami, 10 avril 1549, Pierre Gilles, Itinéraires byzantins, trad. J.-P. Grélois, p. 45).

21 La France est officiellement l’alliée de l’Empire ottoman depuis 1536.

22 J. Paviot, op. cit., p. 391, n. 39.

23 A. Thevet, Cosmographie du Levant, 1554, p. 85-100.

24 B. de la Borderie, Le discours du voyage de Constantinople…, 1547, p. 317-318.

25 Benedetto Ramberti a écrit un récit type du voyage de Venise à Constantinople et de la description de la Sublime Porte in Libri tre delle cose de Turchi, Venise, 1539 d’après un voyage effectué en 1534 et Viaggi fatti da Vinetia, alla Tana, in Persia, in India, et in Constantinopoli, Venise, 1543 et 1545 (J. Paviot, op. cit., p. 391, n. 41).

26 R. Mantran, « Venise, centre d’information sur les Turcs », in Venezia, centro di mediazione tra Oriente e Occidente (sec. xv-xvi). Atti del IIe Convegno Internazionale di Storia della Civiltà veneziana, 1973, I, Fondazione Giorgio Cini, Florence, 1974, p. 111-116 (rééd. In. L’Empire ottoman du xvie au xviiie siècle. Administration, économie, société, Variorum, 1984, VI).

27 Voir le chapitre sur A. Thevet dans J-M Pelt, La cannelle et le panda. Les grands naturalistes explorateurs autour du monde, Fayard, 1999 qui réhabilite ses travaux.

28 Y. Bellenger, « Relations de voyage vers l’Italie et vers l’Orient », in J. Céard et J.-Cl. Margolin (dir.), op. cit., p. 453-465, en particulier p. 457-458.

29 Passage cité dans Pierre Gilles, Topographie de Constantinople, I, 19, dans Pierre Gilles, Itinéraires byzantins, trad. J.-P. Grélois, p. 304 avec n. 1616), d’après Jean Zônaras, XV, 27, 1 qui écrit au milieu du xiie siècle : Οὖτος ὁ βασιλεὺς καὶ τὰ πάραλα τείχη τῆς πόλεως πεπονηκότα τότε καὶ ἐκ τῆς τοῦ χρόνου παραρροῆς καὶ ἔκ τινων συμπτωμάτων ἑτέρω ἀνεκαίνισε μεγαλοπρεπῶς, εἰς ὕψος πλέον ἢ πρότερος ἦσαν ἐτάρας αὐτα, (Bonn, III, p. 364).

30 Inv. 1654, 2476 et 2363.

31 Publiée en dernier lieu par A. Rhoby, Byzantinische Epigramme auf Stein, 2014, n° TR61, p. 626-628 : [Πολλ]ῶν κραταιῶς δ[ε]σποσάντων τοῦ σ[…οὐ]δενὸς πρὸς ὕψος ἢ εὐκοσ[μίαν τὸ βλ]ηθὲν εἰς γῆν τεῖχος ἐξηγερκότο[ς,…]ήτως Μιχαὴλ [ὁ] δεσπότης διὰ Βάρ̣[̣δα τοῦ τ]ῶν σχολῶν δωμεστίκου ἤγειρε τερ[π]νὸν ὡράεισμα τῇ Πόλει + ).

32 Publié en dernier lieu par A. Rhoby, Byzantinische Epigramme auf Stein, 2014, n° TR89, p. 689-690 : ὃν τὴς θαλλάσσης θραῦσμος ἐν μακρῷ χρόνῳ κλύδωνι πολλῷ καὶ σϕοδρῷ ῥηγνυμένης, πεσεῖν καταναγκάσε, πύργον ἐκ βάθρων, Βασιλείος ἤγειρεν εὐσεβὴς ἄναξ, ἔτους ͵ϛϕλβʹ.

33 Voir en dernier lieu Dragomanni, Sovrani e Mercanti. Pratiche linguistiche nelle relazioni politiche e commerciali del Mediterraneo moderno, éd. M. Di Salvo et C. Muru, Pisa 2016, sp. C. Muru, La variazione linguistica nelle pratiche scrittorie dei Dragomanni, p. 147-203. On peut également citer l’article de M-Ch. Gomez-Geraud, « La figure de l’interprète dans quelques récits de voyage français à la Renaissance », dans J. Céard et J.-Cl. Margolin (dir.), op. cit., p. 319-335. Plus récemment, L.-J. Calvet, « Echelles du Levant, drogmans et truchements », dans La Méditerranée mer de nos langues, CNRS Editions (collection Biblis n° 221), Paris, 2020, p. 231-246. On pourra aussi consulter Le Bulletin, Association des anciens élèves, Institut National des Langues et Civilisations Orientales, « Un drogman de France à Constantinople sous la Renaissance, Jean-Baptiste Bendorio (ca 1515-ap. 1577) », Paris, avril 2004, dans A. Gauthier et M. de Testa, Drogmans, diplomates et ressortissants européens auprès de la Porte ottomane, éditions ISIS, Istanbul, 2013, p. 39-54.

34 Jusqu’au xviiie siècle, au moins, les Occidentaux emploient le mot (nom propre ou adjectif) de « Turc/turc » comme synonyme de « musulman ». Notre Assan (ou Hassan) est vraisemblablement un chrétien orthodoxe hellénophone converti à l’islam (J.-P. Grélois).

35 Statistiques établies d’après le recensement de 1477. Celui de 1844 donne la même proportion : Yerasimos, « Les Grecs d’Istanbul après la conquête ottomane », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 107-110, 2005, p. 375-399 ; Ç. Kafescioǧlu, « Imaginer et construire une capitale impériale : xve et xvie siècles », De Byzance à Istanbul. Un port pour deux continents, Paris, 2009, p. 183-201, en particulier p. 190 et n. 10.

36 La fonction de « Grand Drogman » est créée en 1669 pour centraliser l’administration des traducteurs.

37 Voir par exemple le Jean-Baptiste Bendorio dans « Un drogman de France à Constantinople sous la Renaissance, Jean-Baptiste Bendorio (ca 1515-ap. 1577) », dans A. Gauthier et M. de Testa, op. cit., 2013, p. 39-54.

38 Littéralement le « Millet » vient du mot arabe « millah » qui signifie « nation ». Sur le rôle ethnique et social des millets, voir V. Roudometof, « From Rum Millet to Greek Nation: Enlightenment, Secularization, and National Identity in Ottoman Balkan Society, 1453-1821 », Journal of Modern Greek Studies, 16, 1998, p. 11-48, en particulier p. 18-19.

39 L. Tsiptsios, « les « Grecs » dans l’Empire ottoman », Les clés du Moyen-Orient, en ligne, 15/11/2017, consulté le 23/04/2020 [URL : https://www.lesclesdumoyenorient.com/Les-Grecs-dans-l-Empire-ottoman.html] ; B. Braude, « Foundation myths of the Millet System », in Christian and jews in the Ottoman Empire, éd. B. Braude et B. Lewis, Londres-New York, 1982, vol. 1, p. 69-90 ; B. Masters, « Millet », In Á. Gábor, B. Masters (éds.), Encyclopedia of the Ottoman Empire, p. 383-384.

40 M. C. Gomez-Géraud, « La figure de l’interprète dans les récits de voyage », dans Voyager à la Renaissance, op. cit., p. 319-335. Le « truchement » est l’expression employée pour désigner les interprètes. Le terme turc « tercüman » est dérivé de l’arabe « turǧuman » ou « Dragoman » lui-même venant du syriaque « targmânâ ». Le terme est employé à Byzance (Dragoumannos, Drogman) et en italien (Dragomanno) et il est directement lié au développement du commerce méditerranéen. Il fait allusion aussi à la méfiance de l’étranger dont la bonne foi est largement supposée (p. 333-334) ; voir aussi P. Belton, Pérégrinations, dans Voyager à la Renaissance, op. cit., p. 19.

41 Jean Chesneau y fait allusion lors de l’expédition de d’Aramon en Syrie (J. Chesneau, op. cit., p. 139).

42 Notons qu’en 1554, date de la première édition de la Cosmographie du Levant, l’œuvre byzantine de Gilles est encore inédite, puisqu’elle ne paraîtra de façon posthume qu’en 1561. Cependant Thevet a peut-être déjà eu vent du contenu du travail de Gilles. Enfin, lors de la préparation de la Cosmographie universelle, le travail de Gilles est déjà publié.

43 A. Thevet, Cosmographie du Levant, 1554, p. 76-77 : les langues communes du pais, tant Turquesque, Arabesque, que la Grecque vulgaire. Il emploie le même adjectif dans sa présentation (voir la citation en début d’article).

44 Jean Skylitzès, Synopsis Historiôn, trad. Flusin, p. 25 et 27.

45 Si ce terme provient de la lecture par Assan, il doit se prononcer [víga/ víha] ; serait-ce plutôt une invention après coup de Thevet qui, suivant la prononciation érasmienne, fabrique un [bèga] ; par ailleurs « bègue » est en français un mot à l’étymologie inconnue, sans rapport avec son équivalent latin « balbus », d’où l’italien « balbo » (remarque de J.-P. Grélois).

46 D’après L’Etimologico. Vocabolario della lingua italiana, éd. par A. Nocentini, Milan, 2010, p. 67 le mot vient de l’arabe dār aṣ- ṣinā’a (litt: maison de construction), passé dans l’italien à travers le vénitien au début du xive siècle.

47 En grec moderne, le terme « arsenal » est traduit par le mot οπλοστάσιο.

48 P. Gilles, Topographie, I, 9 ; II, 15 (trad. J.-P. Grélois op. cit.).

49 Idem, p. 117.

50 D’après le plan de R. Janin, Constantinople byzantine, n° I.

51 A. Rhoby, Epigramme auf Stein, 2014, TR 17, l. 3, non datée : le terme παροικία est traduite « voisinage » par l’auteur. Le terme classique désigne le séjour en pays étranger. Par extension, il a pu aussi désigner le diocèse. De même πάροικος désigne l’étranger, ou être au voisinage de quelque chose et par extension les « chrétiens » (E. A., Sophoclès, Greek Lexicon of the Byzantine Periods from B.C. 146 to A.D. 1100, New York, 1900).

52 A. Guillou, La civilisation byzantine, Paris, 1974, p. 566.

53 F. Georgeon, N. Vatin et G. Veinstein (dir.), Dictionnaire de l’Empire ottoman, Fayard, 2015, art. « Reaya », p. 1010-1011. Au xvie siècle, le terme a encore une portée générale. Ce n’est qu’au xviiie siècle qu’il prend un sens plus restreint en désignant les contribuables chrétiens.

54 R. Mantran, « L’Empire ottoman : une conception pragmatique du pourvoir », CRAI, 137/3, 1993, p. 757-763. Certains enfants chrétiens enlevés à leur famille selon le système du devşirme peuvent même devenir les « esclaves » (kul) du sultan, c’est-à-dire qu’ils lui sont totalement dévoués comme les « esclaves de la Porte » (kapı kulları) et peuvent accéder aux plus hautes charges de l’État. Le terme pouvait aussi désigner des unités auxiliaires provisoirement affectées aux frontières ou des agents subalternes dans les mosquées (F. Georgeon et alii, op. cit., p. 1010).

55 Les registres fiscaux emploient l’expression de gayrı müslim, « non-musulman ».

56 Qu’il faut probablement lire κτίσεως.

57 La question de ce « dédain » mérite, j’en ai conscience, un développement plus approfondi qui n’est pas le sujet ici mais qui mériterait une étude à lui seul. Voir sur cette question M. Greene, The Edinburgh History of the Greeks, 1453 to 1768: The Ottoman Empire, Edinburgh University Press, Edimbourg, 2015.

58 Je n’ai actuellement aucun autre exemple d’inscription portant une date exprimée selon l’ère chrétienne.

59 H. Grégoire, Recueil des inscriptions d’Asie Mineure, n° 235, p. 80 : [Ἔτ(ους)] ͵ΑΦΙΓʹ (= « l’an 1513 »).

60 G. Millet et alii, Recueil des Inscriptions chrétiennes de l’Athos, p. 8, n° 316. L’inscription comporte les deux computs : ἐν ἔτει ͵ΖΡʹ ͵ΑΦϞΒʹ ἰνδικτιῶνος εʹ (= « l’an 7100, 1592 »).

61 Voir récemment A. Rhoby, Byzantinische Epigramme auf Stein, 2014, BG3 (1428), GR66 (1439/1440), GR84 (1435/1436), GR89 (1454/1455), GR107 (1431 ?), GR125 (1481), TR41 (1422/1423), TR120 (1486/1487), UK1 (1451/1452) et UK4 (1459) : tous ces textes utilisent l’ère du monde.

62 H. Grégoire, op. cit., n° 51 p. 17 : Ἔτους ͵ΖΝΓʹ (ἰ)ν(δ) γʹ (« l’an 7053, 3e année de l’indiction » = 1544-1545).

63 Un monogramme de Mistra est daté de novembre 7010 : νοεμβίρου ιζʹ ἔτους ͵ΖΙʹ=17 novembre 1502 si le signe à côté de la date est bien un ι, sinon la lecture est 1492 (G. Millet, « Inscriptions byzantines de Mistra », BCH, 23, 1899, n° 36, p. 140-141).

64 G. Millet, op. cit., Le comput byzantin continue d’être employé régulièrement sur le Mont Athos jusqu’en 1688 (n° 413 à Lavra). Une autre de 1862, très isolée en matière de chronologie, est une exception (n° 430 à Saint-Paul).

65 Je ne comprends pas les corrections postérieures.

66 B. Pantchenko pour Th. Preger, « Studien zur Topographie Konstantinopels, IV », BZ, 21, 1912, p. 461-472.

67 « καὶ εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τῆς αὐτῆς θύρας ἔναι ἕνας πύργος καὶ εἰς τὴν μέσην τοῦ αὐτοῦ πύργου εἶναι γράμματα μαῦρα μεγάλα » (Pantchenko, op. cit., p. 468).

68 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΤΩ ΘΕΩ ΠΙΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΡΩΜΑΙΩΝ (T. Smith, Epistola de moribus ac institutis Turcarum, cui annectitur brevis Constantinopoleos notitia, 1673, p. 82 puis dans Septem Asiae Ecclesiarum et Constantinopoleos notitia…, Amsterdam, 1694, p. 75).

69 « Καὶ τρεῖς πύργοι ἀπὸ ἐκείνους ὅλους ἔχουν γράμματα μεγάλα » (Pantchenko, op. cit., p. 471). Peut-être est-ce le même que celui copié par Smith en 1668 ?

70 Voir mon article sur l’inscription de la tour 37 (A. Loaëc, « L’inscription de la tour 37 du rempart terrestre de Constantinople. Crise de l’empire et renouvellement intellectuel au début du xe siècle », in-Scription : revue en ligne d’études épigraphiques [En ligne], Livraisons, Troisième livraison, mis à jour le : 22/11/2019, URL : https://in-scription.edel.univ-poitiers.fr:443/in-scription/index.php?id=386).

71 Un premier graffito daté de 693 emploie une date selon l’ère du monde (CIG IV, 9350 ; A. K. Orlandos, Les graffiti du Parthénon. Inscriptions gravées sur les colonnes du Parthénon à l’époque paléochrétienne et byzantine, 1973, n° 34). Sur le rempart de Constantinople, la première inscription officielle à porter ce type de comput est datée de 822 (B. Meyer-Plath et A. M. Schneider, Die Landmauer von Konstantinopel, 1943, n° 63).

72 L’Anonyme ne donne pas de traduction. Il a pu tout simplement recopier la date sans la comprendre.

73 G. Millet, Recueil, op. cit., n° 541-542 et 561-563.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Arnaud Loaëc

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)