- Accueil

- > Livraisons

- > Quatrième livraison

- > Les inscriptions du cloître de Roda en contexte et en pratiques : une analyse technique

Les inscriptions du cloître de Roda en contexte et en pratiques : une analyse technique

Par Morgane Uberti et Thierry Grégor

Publication en ligne le 10 janvier 2022

Table des matières

Texte intégral

1Commençons par une première évidence. Si à l’instar des cloîtres de Saint-Bertrand de Comminges et de Saint-André-le-Bas à Vienne,

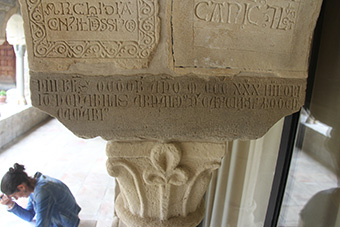

2le cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Roda est bien le lieu d’écriture d’un vaste ensemble funéraire, il s’en distingue néanmoins par sa mise en œuvre épigraphique. À Vienne comme à Saint-Bertrand les inscriptions sont encastrées dans les murs, elles interviennent au titre de l’ajout à un monument dont l’existence n’est pas déterminée par le matériau épigraphique ; elle s’en enrichit mais n’y est pas soumise. À Roda, la pierre inscrite est partie prenante de la construction. Autrement dit, les inscriptions font corps avec le monument et entretiennent avec lui un rapport organique donc, totalement structurel. Les inscriptions du cloître de Roda de Isábena sont en effet gravées sur des chapiteaux (les inscriptions s’établissent en majorité sur les tailloirs et plus rarement sur la corbeille), des claveaux (sommiers et premiers claveaux) ou des blocs (pierre de taille) participant ainsi à l’appareillage même des murs. Prendre la mesure de cette organicité invite à lier la vie des inscriptions à celle du cloître qu’elle compose et à les regarder dans leurs relations, changeantes, à leur contexte. En d’autres termes, toute affectation des artefacts graphiques est aussi une affectation du monument et toute transformation du monument vient modifier ces artefacts graphiques : leur état, leur situation.

3C’est dans ces rétroactions ininterrompues que se construit le lieu, sur la longue durée donc et à maintes échelles. Lors d’une première promenade au sein des galeries du cloître, on remarquera ainsi qu’un texte inscrit se présente tête-bêche,

4que plusieurs inscriptions sont en parties coupées, qu’une autre se trouve séparée de sa dernière ligne obligeant le visiteur d’aujourd’hui à tourner autour du chapiteau pour en avoir la lecture complète. On s’étonnera peut-être de ces chapiteaux monumentaux qui prennent place au détour des galeries,

5le sentiment d’étrangeté qu’ils suscitent n’étant que le fait de leur réinstallation a posteriori et comme bricolée à cet endroit-là. Au cours du temps, les inscriptions ont donc été mobilisées pour former et reformer à nouveau l’aire claustrale, et sans doute à diverses occasions. Enfin, à bien plus petite échelle, cette vie de l’objet se concrétise dans la matière même. Les premières observations de terrain révèlent en effet qu’en plus de leur déplacement, les inscriptions ont, au cours du temps, subi de nombreuses transformations dues aux traitements imposés à la pierre ou à des altérations naturelles. Ces traitements tels que la peinture, le chaulage, le rejointoiement, ont modifié l’aspect des inscriptions et ont détruit parfois le parement des blocs, rendant alors la lecture difficile. Les pierres sont également « tombées malades » et diverses pathologies spécifiques à la pierre (alvéolisation, desquamation) ont pu être diagnostiquées ; elles ont conduit à la disparition d’une partie des informations épigraphiques ; et malgré le remarquable travail de restauration, elles affectent elles aussi la lecture et l’étude des inscriptions. Ainsi doit-on considérer que le cloître Saint-Vincent de Roda avec tout ce qui le compose est bien un ouvrage en prise avec le passage du temps – les inscriptions comptant comme l’un de ces symptômes – il en subit les assauts, ceux-ci s’intégrant par ailleurs dans le flot des modifications architecturales dont l’espace claustral fut l’objet, modifications liées éventuellement à ses usages, son statut, son appréhension1. L’analyse qui démarre ici, véritable autopsie des pierres inscrites du cloître, est un premier pas pour approcher la trajectoire des inscriptions de Roda, leur vie propre en relation avec leur milieu.

De l’économie lapidaire à celle de l’écrit

6L’observation in situ de l’ensemble épigraphique du cloître de Roda montre que l’espace épigraphique qui se donne à voir et à expérimenter aujourd’hui est le fruit de manipulations intervenues sur le temps long de l’histoire du site : les quelques exemples cités en amont en sont les indices. Le monument est de fait fortement marqué par une économie du remploi qui a profité aux inscriptions médiévales. Si ce constat s’appuie d’abord sur quelques cas évidents, il a rendu les regards vigilants lors des missions de terrain, tant et si bien, que très vite, l’objectif d’une focale strictement épigraphique a été dépassée au profit d’une forme d’archéologie épigraphique permettant de comprendre les utilisations, réutilisations et formes de mobilités des inscriptions de Roda : examiner l’inscription mais aussi son support et les relations du support à son contexte archéologique immédiat. C’est dans cet élan et ce glissement du regard que les pierres composant aujourd’hui les arcatures ouvrant sur le jardin ont été examinées plus en détail, c’est ainsi que cette économie lapidaire du remploi, qui tenait lieu jusqu’à présent d’anecdote, est apparue comme un élément déterminant pour comprendre la collection épigraphique de Roda et le monument auquel elle est attachée. Elle n’a plus rien d’anecdotique quand elle s’applique à l’ensemble des arcades inscrites de la galerie. Le travail sur le terrain a en effet conduit à conclure à la réutilisation d’une majorité des inscriptions dans le cadre de travaux de réaménagement du cloître : le fait n’avait jamais été formulé jusqu’à présent.

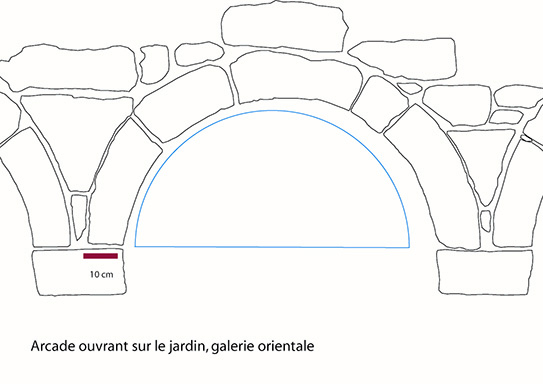

7Ce constat repose sur l’observation de traces de retaille, visibles sur les parties supérieures et inférieures de très nombreux claveaux2 au niveau des arêtes.

8Les traces de ciselure observées témoignent d’une reprise sur les blocs remontés afin de faire disparaître une arête alors saillante. Cette intervention postérieure à la construction montre que les claveaux qui y ont été installés n’avaient pas été préalablement taillés conformément au schéma du cintre.

9L’observation des plans de joints montre que les claveaux montés s’affranchissent des contraintes habituelles3. Ils témoignent, à côté des claveaux de « remplissage », de la nécessité de combler des vides entre les lits des blocs.

10Ces éléments conduisent donc à envisager l’usage de claveaux réalisés pour des arcs d’un diamètre inférieur à celui du cintre actuel. Ce constat, corrélé aux traces d’intervention sur certains claveaux inscrits (comme l’inscription 79 par exemple),

11suppose l’existence d’arcatures primitives présentant un cintre de rayon plus court. Ce nouvel aménagement a donné lieu à un agrandissement du rayon du cintre des arcs et a obligé à de menues interventions sur les blocs primitifs réutilisés et à une compensation dans l’appareillage. Ainsi donc, des arcs ayant un rayon plus petit auraient laissé la place, après retaille, à des arcs à rayon plus grand lors d’une phase de rénovation du cloître impliquant de légères modifications lors de la pose des claveaux.

12Cette modification du cintre des arcs, que l’on identifie dans la retouche de la partie supérieure des claveaux, conduit alors à envisager une modification du nombre des arcades, et avec elle des interventions sur les murs associés. En partant du principe que le périmètre du cloître n’a pas été modifié depuis sa construction, vraisemblablement intervenue au cours du xiie siècle4, on pose l’hypothèse du passage de 13 à 14 arcs pour les galeries ouest et est et de 9 ou 10 arcs à 8 pour les galeries nord et sud. À cette première hypothèse s’ajoute celle de la possibilité de l’existence de claveaux ainsi que de tailloirs inscrits au sein de ces arcades alors condamnées : en se fondant sur l’existant et en établissant une moyenne de six claveaux inscrits par arc et un tailloir, on peut dès lors estimer la perte possible de 24 inscriptions sur claveau et de 4 inscriptions sur tailloir. Si l’estimation tient là plus d’une illustration provocatrice que de l’argument, il n’en demeure pas moins qu’elle oblige à tenir compte d’une potentielle gestion des inscriptions n’ayant pas trouvé place dans le « nouveau » cloître, après sa réduction. Il faut en outre compter avec le remploi de claveaux portant des inscriptions tracées sur les blocs lors d’un état antérieur de la construction : ces réutilisations prouvent la volonté de conserver le caractère épigraphique du cloître malgré les modifications apportées à sa structure. Elles conduisent surtout à s’interroger sur le déplacement et/ou la disparition éventuelle d’une partie de l’obituaire lapidaire de Roda au cours de ses remaniements. Du point de vue épigraphique, il convient de se demander quelles conséquences ces modifications ont pu avoir sur le nombre, la forme et l’emplacement des inscriptions funéraires. On émettra ici quelques hypothèses, mais il convient de commencer par l’étude technique des supports des inscriptions qui fournit de nombreux renseignements. Celle-ci a été réalisée dans l’ordre logique de la matérialisation du texte : la préparation du matériau, la réalisation du cadre, celle des réglures, et enfin la gravure des lettres.

Préparation de la matière épigraphique : l’attente de l’inscription

13La table d’attente correspond à la surface du bloc prête à recevoir l’inscription. Elle peut avoir été layée, ripée ou surfacée à cette fin. À Roda de Isábena, pour le lot qui compose les arcatures du jardin et celle de la salle capitulaire, on repère deux types d’intervention sur les tables d’attente : 66 tables sont rentrantes, 139 sont affleurantes. Les tables d’attentes rentrantes sont le résultat d’un retrait de matière sur la surface d’écriture laissant apparaître un champ épigraphique en creux.

14Les 66 tables d'attente rentrantes se répartissent entre les inscriptions gravées sur les tailloirs des chapiteaux des colonnes des galeries (38 occurrences),

15les inscriptions gravées sur les claveaux (10 occurrences), les inscriptions gravées sur des blocs de pierre installés dans le mur de l’aile nord de la galerie (18 occurrences).

16Les 139 tables d’attente affleurante se rencontrent majoritairement sur les tailloirs (20), les claveaux (99), les blocs (14 occurrences) : elles se caractérisent par un surfaçage moins invasif que celui auquel a donné lieu la réalisation d’un champ épigraphique en creux, l’inscription se trouve presque sur le même plan que sa matière et surface : le bloc. Reste à saisir les motivations d’une telle différence de traitement ou, pour le moins, ce qu’elles révèlent des logiques graphiques à l’œuvre à Roda.

Les tables d’attente rentrantes (tailloirs, claveaux, blocs)

17Les tables d’attente rentrantes réalisées sur les tailloirs peuvent être vues comme la conséquence d’une adaptation a posteriori du support épigraphique à la colonne ou la corbeille, l’examen des blocs témoignant d’une même planéité entre l’inscription et la corbeille supportant le bloc inscrit. Ces tailloirs présentent une forme oblongue, un bandeau périphérique sur leur partie supérieure et se caractérisent par une volute joignant ce bandeau à la base du tailloir, cette base correspondant approximativement au lit de pose. Cet état primitif est encore largement visible sur les blocs présentant une table rentrante, puisque seule la surface prévue pour l’inscription a justement fait l’objet d’une intervention5.

18Au moment de réaliser l’inscription, le lapicide aurait pris le soin de faire correspondre peu ou prou le plan du champ épigraphique au plan de la corbeille, le conduisant à travailler le tailloir et à enlever de la matière : les inscriptions 105 et 35, provenant respectivement des arcatures sud et nord, en sont des exemples. Dans l’économie épigraphique du cloître aragonais, la retaille a posteriori du bloc indique bien que ces tailloirs n’avaient pas été réalisés au préalable pour accueillir l’inscription, autrement dit que le cloître construit au xiie siècle n’avait pas été programmé d’emblée comme un cloître écrit. Enfin, si l’on s’essayait à une chronologie des événements d’écriture, rien ne permet pour l’heure de savoir si ces inscriptions ont été mises en œuvre avant ou après une première modification de la structure architectonique (démontage et remontage). Il est en revanche très clair qu’elles n’occupent pas leur place originelle aujourd’hui. Les données paléographiques montrent que si ces inscriptions témoignent d’une diversité de types graphiques, ceux-ci ne sont toutefois pas associées aux formes les plus homogènes et reconnues jusqu’à présent comme relevant de la plus ancienne des écritures de Roda6.

Claveaux

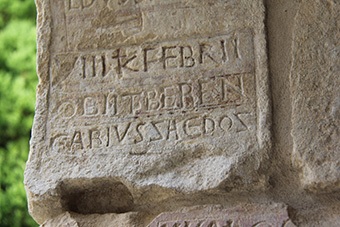

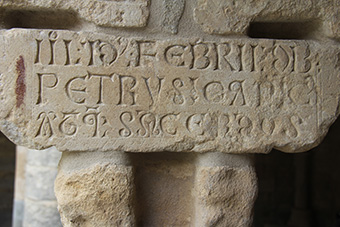

19Les 10 tables d’attente rentrantes réalisées sur les claveaux n’ont quant à elles aucune utilité technique qui puisse être liée à une modification de la forme du bloc support, dans le contexte notamment de l’ouverture du cintre et du remontage des blocs. L’action technique répond ici à une tout autre intention. Dans leur majorité, ces tables portent sur leur pourtour un filet correspondant à l’état initial de la surface du claveau, le niveau de ce filet se trouvant à la même hauteur que les claveaux mitoyens. Les exécutants se sont donc contentés de creuser l’espace correspondant au champ épigraphique ; c’est le cas de l’inscription commémorant le chanoine et prêtre Bérenger au sud du cloître7.

20La matière évidée pourrait correspondre à la surface occupée par une inscription antérieure, le retravail de la surface répondant à la volonté de graver à ce même endroit une nouvelle inscription8. Se pose bien sûr la question de la possibilité des liens entre l’inscription nouvelle et le texte primitif (copie, inédit ?) ou encore celle des motifs ayant conduit à l’effacement d’un texte au profit d’un autre (manque de disponibilité de surface dans un environnement envahi par l’écriture ?), ou celle encore de la gestion à plus grande échelle de la mémoire des défunts au sein de cet espace.

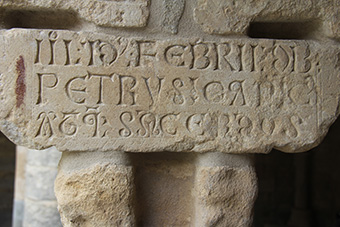

21Enfin, si l’examen de l’écriture des inscriptions sur ces claveaux montre une grande disparité de formes, il convient de noter ses similitudes avec l’écriture rencontrée sur les tables d’attente rentrantes des tailloirs supposant éventuellement des pratiques communes, techniques autant que paléographique, pour la réalisation de ces inscriptions : on comparera par exemple l’inscription funéraire pour Bérenger sur un claveau de la galerie sud (inscription 100) et l’inscription pour le prêtre et chanoine Pierre sur un tailloir de la galerie nord (inscription 46).

22Au même titre que les inscriptions réalisées sur les tailloirs de la galerie, il paraît difficile d’associer les formes graphiques rencontrées sur ces claveaux avec les écritures les plus anciennes de Roda. Il resterait bien sûr à argumenter l’unité chronologique de cette apparente communauté de méthodes et d’écritures d’autant plus quand ces gestes répondent à des enjeux, des intentions manifestement différentes : conciliation avec le contexte structurel d’une part (inscription 46), déterminée par une antériorité propre au bloc (inscription 100).

Blocs

23Le mur de l’aile nord de la galerie montre 16 blocs dont le parement a été retaillé pour réaliser une table d’attente rentrante auxquels s’ajoute l’inscription de l’évêque Gaufred installée aujourd’hui dans le mur sud, à l’entrée de l’église9.

24Sur ces 16 blocs, deux dans la maçonnerie du mur nord portent deux inscriptions10, l’une affleurant quand l’autre présente une table rentrante.

25Autrement dit, la réalisation de deux inscriptions sur un même support a conduit à la réalisation de tables d’attente de profondeur différente : l’unité épigraphique se creuse dans la matière, individualisant plus efficacement les mémoires qui sont inscrites. La table d’attente, et donc l’inscription, ont été réalisées une fois le bloc en place. En revanche, rien ne permet en l’absence d’une étude de l’élévation de trancher sur le caractère originel de la position actuelle de ces blocs.

Les tables d’attente affleurantes

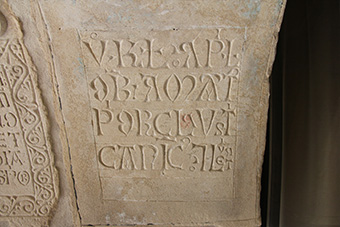

26À côté de ces processus particuliers de préparation de l’inscription, un certain nombre de tailloirs, blocs et claveaux présentent des tables affleurantes : la surface dédiée à l’inscription se trouve sur le même plan que celui de son support. Pour ce qui concerne les inscriptions encastrées dans les murs, 14 présentent une table affleurante11.

27Si l’on se concentre sur les arcades de la galerie (jardin et salle capitulaire) 125 inscriptions ont été ainsi réalisées sans engager a priori une retouche en profondeur du support hormis un surfaçage plus ou moins limité au champ épigraphique. Les 16 tailloirs inscrits ayant été l’objet d’une telle exécution ne se distinguent en rien, par leur profil ou leur longueur, des autres tailloirs installés entre les arcs de la galerie. La surface inscrite est le fruit d’une retaille d’un tailloir dont l’état premier correspond à celui des blocs voisins. Ainsi donc, les tailloirs appartenant au premier état du cloître auraient été retouchés une fois en place : ils n’ont en revanche pas fait l’objet du même traitement. Nous distinguons deux degrés de surfaçage : 1) la table d’attente surfacée coïncide avec le champ épigraphique12 à l’instar de l’inscription funéraire de Raimundus, installée dans l’arcature de la galerie sud ;

282) toute la surface du bloc a été surfacée13, comme pour l’inscription du chanoine Petrus, dans la galerie orientale du cloître.

29Aussi, si l’on peut associer la réalisation des tables rentrantes sans nul doute à la mise en œuvre épigraphique, les choses apparaissent plus ambivalentes pour les blocs présentant des tables affleurantes qui occupent toute la surface du bloc14. Néanmoins, dans la mesure où les faces anépigraphes des tailloirs montrent toujours le bandeau périmétrique de l’état originel du tailloir,

30il semble bien que le lien entre une telle retaille et la réalisation d’une inscription relève d’une relation de causalité et de finalité15. La diversité des traitements constatée dans la préparation de la surface à inscrire a le mérite de ramener au temps long dans lequel prennent place les gestes épigraphiques à Roda, dans un espace construit sans destination épigraphique préalable. Ces préparations témoignent par ailleurs de la diversité des actions qui commandent les pratiques d’écriture, actions qui ne s’ordonnent peut-être pas seulement de manière chronologique, soit dans une succession de pratiques, l’une laissant la place à une autre, mais peut-être de manière plus complexe.

Situer l’inscription sur le support : le tracé des cadres

31Une fois les tables d’attente réalisées, le graveur taille parfois un cadre qui vient circonscrire, tout en l’articulant, l’écriture à son support. Sur les 232 inscriptions de Roda de Isábena, plus de la moitié (soit 126) portent un cadre, témoignant d’une économie graphique à l’échelle du support : le cadre vient souvent se positionner, situant ainsi avec lui l’inscription, dans des proportions harmonieuses avec les blocs qui l’accueillent, soit parce qu’il en épouse les contours, soit parce qu’il joue de ses formes et parfois même de son contexte. À ce titre, les exemples les plus patents sont à chercher là encore parmi les tailloirs disposés dans la galerie : pour nombre d’entre eux, les cadres tracés respectent dans leur dimension (leur largeur) le profil du bloc : « arrêtés » par les volutes, ils coïncident avec le lit de pose du tailloir et partant la corbeille qui le soutient16.

32Sur un plan typologique, on note une distinction entre les formes de cadres rencontrées sur les tailloirs, les claveaux et, dans une moindre mesure, les moellons insérés dans les murs. Les tailloirs portent très souvent un cadre composé de deux incisions séparées (de 5 à 10 mm) recevant l’inscription, ce cadre étant parfois souligné par le retrait de matière en ce qui concerne les tailloirs présentant des tables d’attente rentrantes.

33Les claveaux, quant à eux, portent majoritairement des cadres doubles beaucoup plus larges, parfois laissés vierges,

34mais le plus souvent gravés ou sculptés de motifs végétaux et d’autres motifs ornementaux. Cet état différencié du degré d’ornementation des cadres pose la question d’un possible inachèvement de l’objet épigraphique

35et avec elle d’un possible temps d’arrêt dans un chantier « épigraphique », qu’il soit pris comme un programme global, sous forme de « campagne », ou des réalisations plus erratiques. Ces constats obligent à penser également l’articulation entre le temps de l’écriture et le temps de l’ornement qui intervient à Roda comme la dernière œuvre dans l’accomplissement de la réalisation épigraphique ainsi que l’articulation entre le geste graphique et le geste de sculpture dans le processus de réalisation de ces inscriptions17. Enfin, les blocs inscrits (tables d’attente affleurantes) participant à l’appareillage des murs révèlent pour neuf d’entre eux un recours au cadre. Là encore, il faut noter la variation des formes, identique à celles rencontrées sur les claveaux et tailloirs, qui va du bandeau sculpté18,

36certains n’étant que partiellement sculptés19,

37à une simple incision20,

38en passant par un tracé plus marqué21.

39Toutes ces observations sont loin d’être anodines lorsqu’elles sont mises en espace et corrélées à la biographie de leur support : la distribution spatiale a priori anarchique d’inscriptions présentant pourtant les mêmes caractéristiques ici à l’échelle du cadre (typologie, degrés d’achèvement) établit une nouvelle fois la vitalité du cloître de Roda comme monument en mouvement et lieu d’écriture. Elle soulève des questionnements d’ordre anthropologique : conserver, déplacer, réutiliser et fixer un objet resté manifestement inachevé est un geste presque paradoxal qui oblige à s’intéresser autant au rapport à l’écriture de la communauté en place qu'à son rapport au temps. Enfin, si les variations rencontrées, qu’elles concernent le traitement des supports, la sculpture ou l’écriture, témoignent éventuellement d’une histoire longue rythmée par une multiplicité d’acteurs, la mise en évidence d’une absence de logique distributive pour ce qui concerne les formes ramène à la diversité des dynamiques qui ont fabriqué ce lieu graphique. Ces dynamiques qui prennent la forme du déplacement, de l’actualisation (via la réfection), de la conservation et de la création relèveraient du champ de la composition et du montage (dans son sens presque cinématographique) et pourraient alors constituer un programme en soi. Rien ne permet de frayer avec un programme épigraphique originel, si tant est qu’il ait existé, face à l’espace transformé qui est emprunté aujourd’hui. Si l’écriture du cloître tenait initialement du programme, celui-ci a pu se trouver trahi, réorienté, négocié au grès du temps.

Inscribere : la gravure des lettres

40Dans les inscriptions de Roda, le cadre a été tracé en amont de l’inscription et son décor, lorsqu’il existe, a été sculpté dans un dernier temps, ce geste venant accomplir véritablement l’objet épigraphique programmé. Une fois le cadre réalisé, le graveur peut préparer son inscription en traçant les lettres, ou exécuter des réglures pour faciliter la disposition du texte. À Roda, ces réglures peuvent être fines (61 occurrences), indiquant la volonté de masquer les étapes préalables à la gravure du texte dans le résultat final

41ou à l’inverse très marquées (54 occurrences) participant dès lors à l’image graphique de l’inscription.

42Les traces d’incisions légères à la pointe et les dessins à la peinture des lettres préparatoires ont toutefois disparu pour la plupart à la suite de la gravure.

43L’examen attentif de toutes les inscriptions du cloître a permis d’identifier les sept outils utilisés par les graveurs de Roda : le ciseau gravelet, la gouge, le ciseau gravelet bout-rond, la broche, la pointe, la pointe cruciforme et la plaquette (en sachant que, dans ce contexte, la pointe doit être considérée comme un outil). Quatre types de gravure sont mises en œuvre dans les inscriptions : une gravure en V, une gravure mixte, une gravure en U et une gravure en U carrée. Ces types de gravure correspondent à des méthodes de réalisation très différentes. La gravure en V correspond à une gravure classique, les lettres ont une finition allant de médiocre à très bonne. La gravure mixte présente des lettres en V mais également en U, souvent de bonne qualité. On peut imaginer que le sillon en U est le résultat d’une dernière intervention sur une lettre présentant préalablement un sillon en V. Ce dernier passage de l’outil doit être envisagé comme la trace d’une phase de finition lors de la gravure des lettres de l’inscription. Les inscriptions présentant une gravure en U carré montrent quant à elle une finition parfaite, réalisée avec un ciseau gravelet bout rond destiné à finir les fonds des lettres. Pour réaliser ces lettres, les graveurs utilisent la plupart du temps leurs outils d’une façon traditionnelle, le ciseau gravelet incliné à 45° par rapport au plan de frappe pour graver la lettre. Une autre technique, audacieuse, est utilisée par le ou les graveurs, celle désignée par Richard Grasby sous le nom de stabbing22 : au lieu d’utiliser un ciseau gravelet, le graveur utilise une gouge, un outil arrondi utilisé habituellement pour tailler des moulures concaves ; cet outil posé perpendiculairement au plan de frappe donne au graveur le rayon qui réalise les parties arrondies des lettres.

Mise en perspective de la gravure des lettres avec les informations relatives aux supports

44Grâce à la prise en compte de ces divers éléments techniques et à leur croisement, on peut tirer un certain nombre de conclusions quant à la mise en œuvre des inscriptions de Roda. Un groupe important de tailloirs affiche des inscriptions sans cadre. Ces tailloirs plans ont été entièrement retaillés, sans réservation23, et présentent de fait une table d’attente affleurante sur l’ensemble du bloc recevant l’inscription. La retaille plus étendue du bloc, en lissant le bandeau originel, permettait le développement de l’inscription sur toute la surface. Ces inscriptions24 sans cadre ne disposent pas, dans leur majorité, de réglures et ont reçu une gravure en V. Les lettres, gravées sur le bloc déjà en place, ne sont pas bien gravées ni finies, à l’exception de l’inscription du camérier Arnuldus, exposée dans les arcades ouvrant sur la salle capitulaire25.

45Les exécutants ont manifestement utilisé les supports déjà présents sans effort de préparation (excepté un surfaçage) ni de présentation. Deux inscriptions possèdent un cadre mais fonctionnent selon le même principe, sans préparation ni présentation.

46Les tailloirs avec table d’attente rentrante et cadre correspondent à une autre action de gravure26. D’abord, à l’échelle du bloc, s’il apparaît que la surface totale semble avoir fait également l’objet d’une retaille, celle-ci apparaît moindre que pour les exemples évoqués précédemment : les bandeaux sont encore visibles, bien qu’en partie entamés.

47Le choix fait par le lapicide a ici été de réserver et distinguer l’espace graphique de l’état primitif du bloc, encore perceptible, en enlevant de la matière, et en soulignant l’espace ainsi délimité par un cadre. Ces inscriptions ont été réfléchies et préparées avant la gravure, le cadre s’adaptant parfaitement au texte et inversement, indice de la conception préalable de l’inscription et de son ordinatio avant leur mise en œuvre. Les lettres, gravées sur le bloc déjà en place, ne sont néanmoins pas très bien finies : l’absence de réglures et les traces de polychromie restantes peuvent indiquer un tracé préparatoire à la peinture puis une gravure directement sur la polychromie. Dans cette même catégorie, d’autres inscriptions en revanche semblent moins homogènes et présentent une finition plus soignée des lettres27. Dernier type, les tailloirs avec table d’attente rentrante sans cadre présentent souvent des inscriptions assez mal gravées ; les lettres ne sont pas alignées et sont mal finies28. Les variations dans la forme, la disposition et la qualité des inscriptions placées sur les tailloirs témoignent d’une mise en œuvre qui a vraisemblablement partie liée aux modifications architectoniques dont la galerie claustrale a été l’objet ; une gravure sur des blocs en place dont la table d’attente a été préparée en lien peut-être avec leur nouvelle localisation, des inscriptions qui semblent échapper à toute forme de planification pour occuper au cas par cas certains lieux du cloître. Il est tout à fait significatif que ces inscriptions ne présentent pas la graphie élégante et raffinée que l’on attribue volontiers au cloître de Roda et qui serait l’empreinte d’une culture graphique originale au sein de l’obituaire – celle que l’on a attribuée rapidement au maestro de Roda. Sur les tailloirs et les corbeilles, l’écriture est donc très hétérogène et c’est là qu’elle semble présenter la plus grande variation chronologique, comme si dans l’accumulation des inscriptions sur le temps long et dans la réalisation au coup par coup des textes, on avait privilégié le tailloir comme support d’écriture, plus accessible peut-être que les claveaux des arcs ou simplement parce que ces claveaux étaient quant à eux déjà en partie inscrits. C’est une hypothèse à formuler en tout cas.

48Malgré leur immense diversité, les blocs scellés dans les murs des arcades et ceux des murs nord et sud présentent des lettres bien réalisées, à l’instar de l’inscription de Béranger aujourd’hui visible sur le mur de l’aile sud de la galerie29. De manière générale, une large part des blocs inscrits témoigne d’un déplacement30 qu’il est bien difficile de tracer. C’est là que l’on pourrait éventuellement rencontrer des inscriptions « rapportées », tracées sur des blocs éventuellement étrangers à la structure originelle du cloître, mais il est impossible de l’affirmer en l’absence d’analyses archéologiques plus poussées. Plus probablement, ces inscriptions réalisées sur des moellons étaient dès l’origine partie prenante de la maçonnerie du cloître, et c’est dans le cadre de restaurations qu’elles auraient été déplacées. La forme des blocs inscrits entre les arcs, au sud et celles donnant sur le jardin, montre que ces pierres avaient au préalable été taillées pour prendre place entre les intrados du premier état, leur place actuelle ne correspond néanmoins pas à cette situation, le changement de rayon des cintres impliquant des joints plus épais.

49Enfin, il convient de noter ici les quelques blocs inscrits qui prennent place aujourd’hui dans l’ancien réfectoire de la communauté canoniale : à peine visibles, ces inscriptions obituaires incomplètes, parce que retaillées pour s’ajuster à la maçonnerie dans laquelle elles prennent place, ne semblent pas avoir été l’objet du même souci d’exposition que les inscriptions visibles sur les murs de la galerie claustrale.

50Ce constat de processus variés - remplois, réalisations et réutilisations « adaptées », pragmatisme - ailleurs qu’au sein du lieu privilégié de l’écriture que sont les arcades prouve une fois de plus les dynamiques complexes à l’œuvre dans la gestion de l’écrit à Roda et son lien organique au monument, au-delà sans doute du Moyen Âge.

51Enfin, les supports les plus nombreux et peut-être les plus remarquables pour les visiteurs, demeurent les claveaux qui composent les arcs des galeries du cloître ainsi que l’arcature marquant le passage vers la salle capitulaire, soit 106 inscriptions. Parmi cet ensemble émerge un groupe conséquent d’inscriptions tracées sur une table d’attente affleurante, munies d’un cadre, présentant une réglure fine et une gravure en V. Très soignées, ces inscriptions ont pour la plupart reçu des éléments de sculpture dans le cadre, ou montrent des signes de préparation pour cette ornementation31. Les inscriptions soignées sur table affleurante avec cadre et réglures peuvent également présenter des gravures mixtes. Elles sont au nombre de douze, avec de belles lettres, la plupart du temps bien finies grâce aux possibilités offertes par la gravure mixte32. En l’absence de cadre, elles sont placées au centre des claveaux ou sur toute la surface du bloc. Un autre groupe de claveaux présente les mêmes caractéristiques : cadre, absence de réglure et gravure mixte. Ces claveaux, qui portent souvent des traces de polychromie, ont un bandeau périmétrique, pas de point et des lettres d’excellente qualité en gravure mixte33. Quatre claveaux34 montrent une table affleurante, un cadre, aucune réglure, une gravure en U avec une finition de bonne qualité.

52Un dernier groupe ne porte pas de réglure, les lettres sont gravées en V, les cadres peuvent avoir été ou non l’occasion d’un décor sculpté35.

53De façon générale, on a donc affaire sur ces claveaux à table d’attente affleurante à une qualité très haute dans la réalisation des mises en page et des lettres. Sur aucune de ces inscriptions, on ne repère la présence de stabbing. Du point de vue paléographique, et bien qu’il faille exclure l’existence d’une même main et d’une même technique donc, on repère sur ces claveaux à table d’attente affleurante l’emploi des formes plus élaborées et raffinées de l’écriture de Roda de Isábena, celles dont la réalisation a été jusqu’à présent située dans le courant du xive siècle.

54Comme évoqué plus haut dans les remarques générales à l’échelle du monument, certains claveaux ont reçu une table d’attente rentrante36. Technique surprenante, les exécutants ont enlevé de la matière sur le claveau (sur une épaisseur de de 3 mm à 3 cm) avant de surfacer la table d’attente et de la graver, peut-être pour faire disparaître des inscriptions préexistantes. Les inscriptions 124, 92 et 64présentent de grandes similarités dans la mise en forme et dans la graphie, avec des lettres bien finies, notamment pour l’inscription 124

55qui présentent des détails indiquant qu’elle a été réalisée sur le bloc en place grâce à la technique du stabbing. Les inscriptions 99, 100, 126 et 119, gravées sur place également, portent des réglures et des traces de polychromie utilisées pour la réalisation du tracé des lettres.

56Pour ce groupe, les inscriptions témoignent d’une réalisation parfaite (inscription 85) mais aussi une réalisation présentant un soin moindre,

57les interprétations peuvent être diverses : de l’indice de l’intervention d’acteurs moins expérimentés à celui de pratiques renouvelées37.

58C’est donc dans ce contexte qui allie modalités de préparation de l’objet épigraphique et dispositifs d’installation des inscriptions sur le temps long que peuvent être posés les grands rythmes de la vie du monument, l’ensemble épigraphique des arcatures ouvrant sur le jardin constituant sans doute le symptôme le plus évident. Les traces d’interventions sur les supports des inscriptions articulées à l’analyse technique de la mise en œuvre épigraphique ont permis jusque-là d’établir une première chronologie relative : l’existence d’un cloître roman primitif anépigraphe dans ses premières années puis s’inscrivant progressivement, avec peut-être les claveaux comme lieu favorisé de l’écriture ainsi que la maçonnerie liant les arcatures, le démontage des arcades, enfin le remontage de ces dernières au moyen de pierres préalablement inscrites. Deux points résistent pour l’heure à l’analyse, le premier est celui du moment des travaux de reconstruction du cloître ayant occasionné une possible redistribution des inscriptions antérieures et surtout la possibilité d’une perpétuation de la pratique épigraphique après ce remontage. Autrement dit, un remontage médiéval du cloître a-t-il marqué un arrêt dans la pratique épigraphique à Roda ? Le cas échéant, cette réinstallation des mémoires témoigne-t-elle d’un rapport nouveau de la communauté à l’égard de son passé qu’elle vient figer et ancrer au titre de monument ? À moins que ce remontage, s’il doit toujours être interrogé au titre d’une pratique particulière de l’inscription (via ses manipulations) n’ait pas constitué une rupture dans cette construction du lieu d’écriture qu’est le cloître de Roda.

59Si l’on prend les choses à rebours, les inscriptions affichant un millésime et ayant avec certitude fait l’objet d’un remploi montrent que les arcatures du jardin ont été démontées au plus tôt dans la première moitié du xive siècle. Rien n’interdit néanmoins d’envisager une date plus tardive, de la même manière qu’il est difficile à présent de statuer sur une seule campagne de démontage quand des travaux de réfection de moins grande envergure et plus tardifs ont pu contribuer à bouleverser un peu plus une première redistribution des pierres, ici et là. Enfin, si l’on considère la possibilité d’inscriptions encore in situ, notamment pour quelques tailloirs et claveaux présentant des tables affleurantes où l’on trouve les formes d’écritures attribuées traditionnellement à des périodes plus tardives (certaines s’accompagnant de millésime), alors le chantier de rénovation du cloître aurait été achevé avant la fin du xive siècle. Ces deux jalons chronologiques sont néanmoins encore trop fragiles et seule une nouvelle étude systématique des blocs épigraphes comme anépigraphes, permettrait d’aller plus avant et d’éclairer plus justement la dynamique graphique à l’œuvre après les travaux de rénovations subis par le cloître, de la même manière que leur chronologie. Il faut signaler là que nombre de claveaux réemployés sont restés anépigraphes, le constat pouvant servir l’hypothèse d’une interruption des pratiques graphiques après un remontage – le cloître cesse définitivement d’être inscrit – ou à l’inverse inviter à regarder plus attentivement certaines inscriptions sur claveau allant dans le sens d’une réalisation après démontage. Nous avancerons enfin, bien que prudemment, que les tailloirs semblent pour la majorité d’entre eux avoir été retaillés dans le cadre de la préparation de l’inscription afin de coïncider avec les chapiteaux qui les soutiennent aujourd’hui. Ainsi, seule une nouvelle mission de terrain, donnant lieu à un relevé systématique des informations archéologiques (mesures entre autres) permettra de valider tout à fait une telle hypothèse38.

60En laissant maintenant de côté toute forme de chronologie absolue et relative et en revenant aux informations quant à cette mise en œuvre des objets épigraphiques à Roda, il reste à formuler deux remarques. Première remarque : il semble que le groupe le plus cohérent des inscriptions funéraires de Roda a été tracé sur les claveaux à table d’attente affleurante qui présentent les mises en page les plus soignées, les gravures les plus maîtrisées, les lettres les plus ornées sans que l’on puisse pour autant les attribuer à un même sculpteur, à une même technique et à une même « campagne » d’écriture. Aussi, il apparaît que l’examen technique ne confirme en rien l’existence du maestro de Roda ; il signale simplement une communauté de disposition et de qualité, peut-être étalée sur un temps long. La seconde concerne le caractère dynamique des inscriptions dans l’histoire du cloître : une vie de l’inscription qui dépasse largement le temps de la réalisation et a partie liée à la vie du monument. Objet figé aujourd’hui dans une monumentalité patrimoniale dont l’altération serait perçue comme un acte de violation historique, une atteinte à l’intégrité formelle du lieu, le cloître de Roda doit en réalité être considéré comme l’espace d’écritures en mouvement qui ont connu des phénomènes de déplacements, d’ajustements, de destructions sans doute. Le monde épigraphique de Roda est très certainement celui d’une alternance voire d’un entremêlement de phases d’écriture et de réécriture mais il est surtout le témoignage d’une organisation toujours renégociable des artefacts graphiques dans la construction d’un espace écrit et de ses qualités. Ces remarques, qui fabriquent une image somme toute relativement médiévale et homogène du cloître de la cathédrale de Saint-Vincent-de-Roda – l’inconvénient peut-être d’une analyse globale – s’enrichissent de l’attention particulière portée à l’arcature qui marque la salle capitulaire, dans la partie orientale du cloître. Ce lieu épigraphique particulier, partie du tout, est l’occasion d’affiner le scénario envisagé ici à grands traits et par là d’approcher un peu plus la part active de l’écriture épigraphique dans la fabrique de ce lieu d’écriture et de ses sens, au titre d’une pratique de l’inscription.

Notes

1 Il manque encore aujourd’hui une synthèse sur l’histoire de l’ensemble claustral, synthèse s’appuyant sur une étude du bâti de grande ampleur ainsi que les sources d’archives (en premier lieu moderne et contemporaine) qui permettrait d’appréhender avec précision les différents travaux et interventions réalisées sur l’ensemble roman, entre le Moyen Âge central et la première moitié du xxe siècle. Si les pages à venir rendent compte de bouleversements très vraisemblablement dès les xiiie et xive siècle, le cloître a fait l’objet de plusieurs campagnes de restauration entre l’époque moderne et aujourd’hui (1928, 1967, 2012 ; restauration des inscriptions en 2016, 2017, 2018) certaines concernant les arcatures des galeries comme en témoigne, certains chapiteaux, colonnes ainsi que bases de colonnes. La crypte de la cathédrale conserve d’ailleurs un certain nombre de fragments de chapiteaux romans provenant très vraisemblablement de l’aire claustrale.

2 Voir par exemple les inscriptions 79 et 43.

3 Lors de la réalisation d’un arc, les tailleurs de pierre, lors du tracé des claveaux répartissent les joints de telle sorte que les plans de joint soient parallèles entre eux. À Roda, il apparaît très clairement que ce processus n’a été respecté ni dans les arcades ouvrant sur le jardin, ni dans celle ouvrant sur la salle du chapitre. Cet état de fait suppose l’usage de claveaux inadaptés au cintre actuel, entraînant donc l’hypothèse d’une repose de claveaux réalisés pour un autre dispositif.

4 Sur ce point et cette inconnue, se reporter dans cette livraison à Uberti, Morgane, « Au seuil du chapitre », en particulier note 1.

5 Inscription 105. Il convient de préciser ici qu’un certain nombre de tailloirs présentent aujourd’hui une surface très altérée. Ces altérations ne sont pas l’indice d’une intervention d’un tailleur de pierre mais bien d’une maladie de la pierre, comme le montre l’inscription 23.

6 La première campagne d’écriture à Roda est datée des premières décennies du xiiie siècle. Pour une approche paléographique des inscriptions de Roda, se reporter en dernier lieu à la synthèse proposée par María Encarnación Martín López. Sur la situation au xiiie siècle de cette première campagne d’écriture et les problèmes qu’elle recèle au regard de l’historiographie du cloître aragonais, se reporter aux autres articles dans cette même livraison.

7 Inscription 100.

8 Outre le fait que l’action n’a aucune nécessité structurelle, l’hypothèse est consolidée par l’estimation de la matière enlevée sur ces blocs (environ 1 cm qui à la mesure moyenne de la profondeur des lettres des inscriptions de Roda, notamment parmi celles considérées comme les plus anciennes sur le plan paléographique).

9 Inscription 199. En raison d’un état de dégradation très avancé, il est impossible de se prononcer pour une inscription intégrée au mur de la galerie orientale.

10 Inscriptions 179, 180, 193 et 194.

11 Elles nous apparaissent bien au nu du mur : inscriptions 1, 2, 82, 90, 136, 138, 175, 176, 177, 178, 198, 200 + les deux côté jardin 26 et 26 bis.

12 Par exemple, dans l’arcature de la galerie sud, l’inscription 106 ou encore à l’ouest les inscriptions 24, 88, 77.

13 A l’est par exemple l’inscription 165.

14 Certains tailloirs anépigraphes semblent également avoir été retaillés à l’occasion de leur seconde mise en œuvre, suivant des degrés variables.

15 Par exemple, un tailloir de la salle capitulaire (inscription 222) n’a été surfacée que du côté portant l’inscription, l’autre face conservant encore le bandeau. Une observation minutieuse de la surface inscrite montre que le tailleur de pierre a laissé du gras de taille lors de la retaille du bandeau.

16 Inscriptions 110, 125 et 46.

17 Ce travail reste à faire pour l’ensemble du cloître.

18 Inscriptions 2, 4, 199.

19 Inscriptions 135, 136.

20 Inscription 82.

21 Inscription 3.

22 Grasby, Richard, Letter Cutting in Stone, Owestry, 1989

23 Il s’agit des inscriptions 10, 201, 78, 153, 71, 98, 22, 150, 172, 173, 174, 14, 93, 47, 162 et 68.

24 Inscriptions 10, 201, 78, 153, 71, 98, 22, 150, 172, 173, 174, 14, 93, 47, 162 et 68

25 Inscription 222.

26 Voir les inscriptions 25, 42, 125, 120, 93, 110, 113, 89, 159, 44, 127, 46, 128.

27 C’est le cas des inscriptions 81, 86, 145, 116, 169, 50, 101, 144 et 62.

28 Inscriptions 23, 106, 39, 161 et S7.

29 Il s’agit des inscriptions 228, 2, 3, 4, 138, 135, 136, 199, 36, 82, 90 et 198.

30 Avec certitude, les inscriptions 2, 3, 4, 36.

31 Sur le traitement décoratif de ces inscriptions, se reporter à l’article d’Estelle Ingrand-Varenne dans cette même livraison.

32 Inscriptions 11, 31, 55, 67, 79, 91, 111, 132, 224, 157, 158 et 139.

33 Inscriptions 6, 70, 134, 13, 155 et 208.

34 Inscriptions 170, 7, 9, 151

35 Il s’agit des inscriptions 74, 52, 57, 12, 142, 143, 171, 167 et 203.

36 Voir les inscriptions 124, 92, 99, 10, 126, 119, 85, 64, 8, 168.

37 Parmi ce lot, deux inscriptions (8 et 168) ont subi d’importantes altérations les rendant illisibles et ne permettant pas d’examen technique précis.

38 Le remontage inversé des inscriptions 114 et 116 ne vient pas nécessairement invalider cette hypothèse, il pourrait être le fait d’un démontage bien plus tardif, contemporain et très ponctuel qui n’aurait concerné que ce dispositif : la base de la colonne associée au chapiteau est une réalisation moderne qui a donc nécessité lors de sa pose un démontage partiel.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Morgane Uberti

morgane.uberti@hotmail.fr

muberti@ucm.es

Orcid : 0000-0003-2452-3124

HAL : 1025763

Quelques mots à propos de : Thierry Grégor

thierry.gregor@univ-poitiers.fr

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)