- Accueil

- > Livraisons

- > Première livraison

- > Les inscriptions de la province de Burgos : un survol « diplomatique » à l’époque romane1

Les inscriptions de la province de Burgos : un survol « diplomatique » à l’époque romane1

Par Alejandro García Morilla

Publication en ligne le 21 mars 2024

Texte intégral

1Le patrimoine médiéval de la province espagnole de Burgos (Castille et León) est très riche, et la documentation épigraphique, très largement conservée in situ dans les innombrables vestiges du Moyen Âge dispersées dans cette immense région, présente une même abondance2. Variées dans leur forme et leur contenu, ces inscriptions encore largement à éditer constituent un vaste terrain d’enquête pour l’épigraphiste. Ce court article n’entend pas épuiser les questions soulevées par la documentation épigraphique de Burgos, mais souhaite plutôt faire connaître, par un rapide survol, la variété et l’intérêt des sources disponibles, en particulier pour qui voudrait mettre en perspective les inscriptions et les sources diplomatiques de l’époque romane. Les pages qui suivent se veulent surtout descriptives et livrent, en signalant principalement les formules dont elles se composent, la documentation en vue de futures études plus approfondies.

Disciplines et méthodes

2Commençons notre propos par quatre définitions simplifiées mais sans doute utiles au seuil de cette présentation. L’épigraphie est la science des inscriptions, la diplomatique celle des documents. Par « document », nous entendons tout témoignage écrit d’un fait de nature juridique rédigé selon des formalités déterminées. L’inscription constitue quant à elle un témoignage rédigé visant une publicité universelle et permanente3. Conformément à l’écart qui sépare chacune de ces définitions liminaires, on peut se demander s’il est pertinent d’envisager une dimension diplomatique pour les inscriptions médiévales. L’épigraphie et la diplomatique, deux sciences ayant pour objet deux types de documentation au moins en apparence très différents peuvent-elles coïncider sur quoi que ce soit ? Les réflexions de deux grands spécialistes de la diplomatique espagnole pourraient nous encourager à répondre affirmativement à cette question. En 1945, Pascual Galindo publiait un travail lumineux, La Diplomática en la Historia Compostelana4, dans lequel il montrait comment les méthodes de la diplomatique pouvaient s’appliquer avec profit à l’étude d’une chronique. Sa démarche, même si elle fut mise à l’épreuve sur une seule chronique, est exportable à l’étude des inscriptions5. Selon le point de vue exprimé par Ángel Canellas dans son étude de la diplomatique du haut Moyen Âge hispanique6, certains types d’inscriptions peuvent être envisagés comme des sources pour la diplomatique dans la mesure où elles sont « utiles pour la connaissance du formulaire documentaire, notamment pour les protocoles et les dates7 » ; l’auteur qualifie justement ces inscriptions « d’originaux épigraphiques », considérés à l’égal des « documents narratifs », en qualité « d’actes de notoriété »8.

3Dans la lignée de ces auteurs, Vicente García Lobo parle depuis plusieurs années déjà, de manière directe ou indirecte, d’une « diplomatique des inscriptions ». Ainsi, en 1982, il donnait au chapitre III de son étude des inscriptions du monastère de San Miguel de Escalada le titre de « Questions diplomatiques », et insistait en ces mots sur la nécessité de rapprocher épigraphie et diplomatique :

Tras el reciente estudio del profesor Canellas sobre la Diplomática en la época visigoda, no podemos dejar de tratar nuestras inscripciones desde el punto de vista diplomático y plantear algunas cuestiones de interés, tales como su clasificación diplomática, sus fórmulas internas y los problemas cronológicos9.

4Il s’exprimait de façon identique en 1987 à propos de l’étude des inscriptions médiévales de San Isidoro de León :

¿Sería aventurado reivindicar para la crítica epigráfica los métodos de la crítica diplomática ? Si el profesor Canellas aprovechó con fortuna gran cantidad de epígrafes para su estudio de diplomática hispano-visigoda, ¿no podríamos nosotros invertir los términos y aplicar a los protocolos y datas de las inscripciones los métodos de la crítica diplomática ?10

5Vicente García Lobo poursuivra la réflexion dans ce sens en parlant très clairement des « inscriptions diplomatiques » par opposition aux « inscriptions non diplomatiques » : « Parmi les premières nous comptons les textes qui rapportent la mention d’un fait de nature juridique, au sens large11 ».

6Voici, très rapidement résumée, la discussion méthodologique qui pourrait inviter aujourd’hui à envisager l’examen des liens éventuels entre les sources diplomatiques et les inscriptions. Ce court article le fera à travers un ensemble quinze inscriptions de nature diplomatiques en analysant les faits mentionnés dans le texte, la formulation et l’influence des usages documentaires. Aucun des textes présentés ici n’appartient explicitement à la catégorie des « chartes lapidaires » pour laquelle les liens entre épigraphie et diplomatique sont sans doute plus explicites, tout en sachant qu’il reste encore beaucoup à dire de la nature et de l’effet de ces liens12.

Un panorama documentaire

7Les quinze inscriptions présentées ici sont représentatives du corpus des textes épigraphiques de la période romane dans la province de Burgos qui compte plus de cinquante inscriptions13. Cette sélection tente de prévenir l’excès d’exemples (nombreux pour chacune des catégories envisagées) au profit d’une illustration plus fine de notre propos, en utilisant notamment des inscriptions provenant le cas échéant d’autres communautés autonomes espagnoles14. Du point de vue typologique, et par ordre numérique décroissant, ce corpus se compose de deux monumenta, trois consecrationes, cinq suscriptiones, deux epitaphia (une necrologicum et une sepulcrale), une data, un inventarium, et une roboratio. Pour des raisons de cohérence avec la documentation et afin de mettre encore plus clairement en lumière les liens entre épigraphie et diplomatique, nous conservons ici les termes latins employés dans les études épigraphiques espagnoles pour classer les inscriptions médiévales en fonction de leur type, dans une filiation historiographique claire avec les études diplomatiques15.

8On entend par consecrationes les inscriptions qui rapportent la consécration d’une église ou d’un autel. Elles sont identifiées par une formule composée autour des verbes dedicare, sacrare ou consecrare (à l’actif ou au passif), ou par le substantif dedicatio. La plus ancienne de ces consecrationes provient de San Esteban y Santa Coloma de Riocavado de la Sierra et peut être datée d’août 1114 (fig. 1)16 :

Fig. 1 : Riocavado de la Sierra. Consécration de l’église San Esteban y Santa Coloma (1114) (voir l’image au format original)

9[………]

avg[vst]i

in era m c lii

pascal eps dedic[avit]

hoc templv in hono

re sci : stphi

mr : et sce co

lvbe vr : et alio

rv plvrimor

scor mrm

cofr aq virg

[....] augusti in Era millesima centesima quinquagesima secunda, Pascalis episcopus dedicavit hoc templum in honorem sancti Stephani martiris et sancte Columbe virginis et aliorum plurimorum sanctorum martirum, confesorum et virginum.

10L’inscription commence par la date (expression du jour et le mois) et continue avec l’intitulatio de l’évêque consécrateur (Pascalis episcopus17). La formule de notification vient ensuite (dedicavit hoc templum) pour terminer avec la directio introduite par la formule in honorem qui reprend le nom des saints auxquels l’église est dédiée.

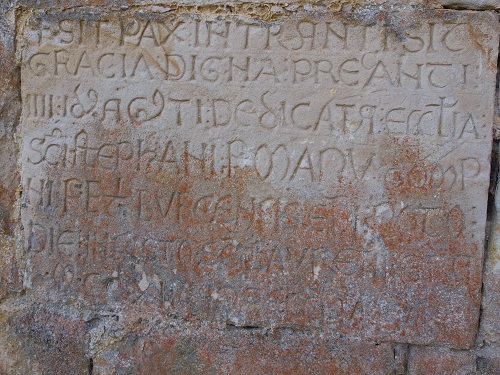

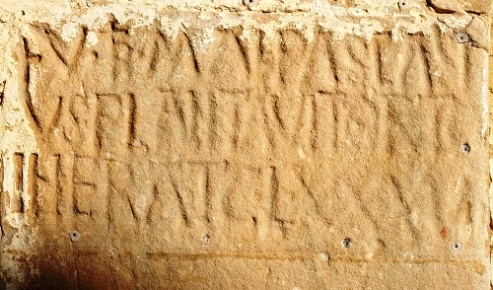

11L’inscription suivante rapporte la consécration de l’église de San Esteban, dans la localité de Villamartín de Sotoscueva, qui a eu lieu le jour de la Saint-Laurent en 1175 (fig. 2)18 :

Fig. 2 : Villamartín de Sotoscueva. Consécration de l’église San Esteban (1175) (voir l’image au format original)

12+ sit : pax : intranti : sit :

gracia : digna : precanti :

IIII : id a[v]gti : dedicata fuit : ecclia

sci : staphani : p manu : domp

ni : peti : bvgernsis : epi : noto

die : in festo : sci : laurentii : era

mccxiii : qua ecclia habe [t]

[Croix] Sit pax intranti sit gracia digna precanti IIII idus augusti dedicata fuit ecclesia Sancti Estephani per manum dompno Petri Burgensis episcopi noto die in festo Sancti Laurentii Era millesima ducentesima decima tertia, quae ecclesia habet.

13L’inscription commence par une formule d’exhortation (Sit pax intranti sit gracia digna precanti) et continue par la date. Après la formule de notification caractéristique (dedicata fuit ecclesia Sancti Stephani), le texte se poursuit avec l’intitulatio de l’évêque consécrateur19 et se termine par le millésime, comme dans le cas antérieur.

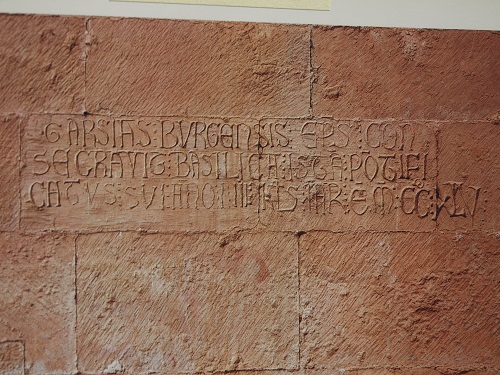

14L’inscription suivante, qui donne la date de la consécration de l’ermitage de San Pantaleón, sur la commune de San Pantaleón de Losa, est en revanche plus singulière. Elle porte la date de 1207 (fig. 3)20 :

Fig. 3 : San Pantaleón de Losa. Consécration de l’ermitage de San Pantaleón (1207) (voir l’image au format original)

15garsias : bvgensis : eps : con

secravit : basilica : ista : pontif

catvs : svi : ano : i : iii : kls :

mar : e m : cc : xlv

Garsias Burgensis episcopus consecravit basilicam istam pontificatus sui anno I. Kalendas marcii. Era millesima ducentesima quadragesima quinta.

16Ici, le rédacteur du texte casse le formulaire habituel et commence par l’intitulatio de l’évêque consécrateur, García de Burgos21, dont il a voulu, semble-t-il, souligner l’intervention. On peut lire ensuite la formule de notification avec le verbe consecrare (consecravit basilicam istam22) pour finir avec la date ; le fait d’avoir synchroniser le millésime et l’année du pontificat de l’évêque dénote une influence évidente des documents pontificaux.

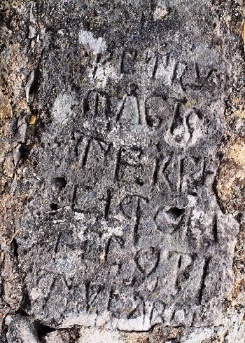

17Par le terme suscriptiones on désigne les inscriptions qui mentionnent l’artisan qui a réalisé un objet ou une œuvre d’art (pour signer le travail en particulier). Le verbe notificatif le plus fréquent est facere, accompagné des pronoms me, hoc, etc. Il n’est pas rare de lire des verbes faisant allusion de façon plus spécifique au métier de l’artisan23. La plus ancienne de ces suscriptiones pour la province de Burgos se trouve dans l’ermitage de San Millán, dans la localité d’Hortigüela. Elle date de la fin du xie siècle ou du début du xiie siècle (fig. 4)24 :

Fig. 4 : Hortigüela. Mention du maître Pierre (fin xie siècle) (voir l’image au format original)

18+

petrvs

magis

ter fe

ci toc i

hes q[ui] ti

tvlabit25

+ Petrus magister fecit oc. Ihoannes qui titulabit.

19On peut repérer trois formules dans ce texte. L’intitulatio de l’artisan composée de son nom et de sa condition professionnelle (Petrus magister) constitue la première formule. On lit ensuite le verbe notificatif générique facere, par définition ambigu. Il est cependant dans ce cas précisé par magister qui ne laisse aucun doute quant à l’action matérielle décrite : faire, fabriquer. On trouve pour terminer une formule épigraphique permettant d’identifier l’auteur matériel de l’inscription (Ihoannes qui titulabit).

20La suscriptio datée de 1111 et conservée dans l’église Santa Eulalia de Mazariegos constitue un autre exemple caractéristique des inscriptions de ce type :

21[+] e mcxl […]

petruz me fecit

Era millesima cuadragesima […] Petrus me fecit

22On y retrouve les trois formules caractéristiques. Elle commence par la date qui, bien qu’incomplète, peut facilement être reconstruite26. Vient ensuite l’intitulatio du souscripteur, sans doute ici le magister qui a effectivement réalisé l’œuvre. Le texte se termine par la formule notificative propre à ce type d’inscription (fecit), précédée du pronom personnel me.

23L’inscription présentée ci-dessous a été relevée en deux endroits différents : sur les fonts baptismaux de l’église San Andrés de Motearados et sur ceux de l’église San Juan Bautista de Montorio. La parfaite équivalence des textes permet d’envisager l’existence d’un maître artisan spécialisé dont on peut suivre le travail d’un lieu à l’autre. L’inscription porte la date de 122127 :

24me fecit dominicvs de

terradiellos in era

mccxxxxviiii

Me fecit Dominicus de Terradiellos in Era millesima ducentesima quadragesima.

25Elle commence par la formule de notification construite autour du verbe facere, de nouveau précédé par le pronom me, ce qui constitue un indice presque certain du fait que c’est l’auteur de l’œuvre qui a lui-même signé l’objet. Vient ensuite l’intitulatio de l’auteur ; la présence du toponyme signale un intérêt pour le signalement de la provenance (Dominicus de Terradiellos), sans doute pour mettre clairement en relation l’identification de ce Dominicus et la production des fonds baptismaux dans la région. Comme c’est très souvent le cas, l’inscription se conclut par la date.

26La suscriptio suivante provient de l’église San Andrés de Soto de Bureba. Nous la datons en 1176 (fig. 5)28 :

Fig. 5 : Soto de Bureda. Suscriptio de l’église San Andrés (1176) (voir l’image au format original)

|

in nomine |

era : m : |

In nomini domini nostri Ihesu Christi ista ecclesia clamant Sancti Andreae Era millesima ducentésima decima quarta. Iste portal fecit Petrus da Ega Ihohanes Michael.

27Elle commence par une invocatio à l’accent documentaire très prononcé et se poursuit par une formule identifiant le lieu auquel elle renvoie (ista ecclesia clamant Sancti Andreae). Vient ensuite la date qui introduit l’action dont l’inscription assure la publicité. La formule notificative caractéristique est une nouvelle fois construite avec facere. Dans ce cas, un doute subsiste quant au rôle des personnages cités à la fin du texte : a-t-on affaire ici à la signature de deux artisans, à la mention d’un artisan et d’un commanditaire, ou à l’identification de deux commanditaires ? L’inscription se termine avec l’intitulatio de ces deux personnages.

28Le texte suivant est une suscriptio de San Pedro de Arlanza29 ; il donne le nom des responsables d’une « œuvre » et la date de sa réalisation (1080) :

29+gvillelmez

et osten pr eivs

fecrunt hanc

opera guvernan

domo abra vicent

in era m [cxviii]

(Croix) Guillelmez et Osten, pater eius, fecerunt hanc operam guvernante domo abba Vecentius, in Era millesima centesima decima octava.

30L’inscription commence avec l’intitulatio d’un père et de son fils, auteurs de l’œuvre. Viennent ensuite la formule notificative avec le verbe facere et la date, qui dans ce cas est introduite, à la manière des documents, par la mention de l’abbatiat30.

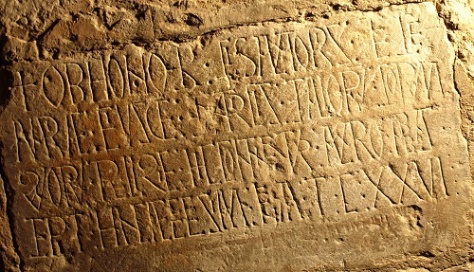

31Passons maintenant aux inscriptions qui appartiennent à la catégorie des monumenta. Il s’agit des inscriptions relatives à la réalité matérielle d’un monument. Le nom générique monumentum est accompagné d’un déterminant précisant les actions qui ont affecté le monument en question et qui sont mentionnés dans l’inscription : aedificationis, raedificationis, restaurationis, fundationis… C’est l’une des catégories les plus variées et les plus riches par le nombre d’inscriptions qu’elle cconcerne31. L’inscription que nous présentons ci-dessous est l’un des exemples les plus anciens dans la province de Burgos. Nous le qualifions de monumentum primae petrae, un rappel de la pose de la première pierre. Il provient de San Salvador de Escaño. L’inscription se trouve inscrite sur une pierre de taille dans le mur de l’église et est daté de 1088 (fig. 6)32 :

Fig. 6 : Escaño. Inscription de la première pierre de l’église San Salvador (1088) (voir l’image au format original)

32+ ob honore : sci salvatoris : et sce

marie : eivsde : genitricis : et aliorvm : scorvm

qvorvm : reliqie : hic : continentvr : alvaro : abbas33

cepit : hanc : aecclesiam : in : era : t : c : xxvi :

+ Ob honore Sancti Sanvatoris et Sancte Mariae eiusdem genitricis et aliorum sanctorum quorum reliquia hic continentur Alvaro abbas cepit hanc aecclesiam in Era millesima vigesima sexta.

33L’inscription commence par la directio introduite par la formule in honore et suivie des saints auxquels l’église est dédiée. Vient ensuite l’intitulatio de l’abbé qui a ordonné la construction de l’église (Alvaro abbas) pour terminer par la formule de notification avec le verbe cepit indiquant le commencement des travaux ; le démonstratif hanc et le mot ecclesia remplacent ici le pronom personnel que nous avons vu à plusieurs reprises dans le cas des suscriptiones.

34Voici à présent un exemple singulier de monumentum qui peut être qualifié, à partir du verbe notificatif utilisé dans l’inscripiton, de monumentum plantationis34 ; il provient de l’église aujourd’hui dédiée à l’Immaculée conception de Crespos. L’inscription, datée de 1143, fait état de la création d’un jardin ou d’un verger ; on peut donc attribuer à ce document une certaine valeur juridique, en lien, peut-être, avec le droit primitif de propriété lié à la donation (fig. 7).

Fig. 7 : Crespos. Inscription mentionnant la plantation d’un verger (1143) (voir l’image au format original)

35v k mai pascasi

vs plantavit orti

in era tclxxxv35

Quinto kalendas mai Pascasius plantavit orti in Era millesima centesima optagesima prima.

36L’inscription commence par la date avec le jour et le mois. Vient ensuite l’intitulatio du protagoniste de l’action (Pascasius), suivie de la formule notificative introduite par un verbe original, plantare, qui, en plus d’indiquer une action concrète, marque également la propriété ou le droit sur le jardin en question. Le texte s’achève avec la mention de ce qu’il reste des éléments de datation, avec le millésime. Signalons à ce sujet l’utilisation de la lettre t pour le chiffre mille, réminiscence d’usages antérieurs, en particulier dans beaucoup d’inscriptions visigotiques.

37Les datationes sont les inscriptions qui se limitent à donner une date, en général seulement l’année36. Bien qu’il soit souvent difficile de connaître la signification exacte de ces inscriptions, Vicente García Lobo les met en relation avec le signalement par l’écriture épigraphique d’un fait économique ou administratif. En raison du caractère très stéréotypé de ce type de textes, nous apportons un seul exemple provenant de l’église San Esteban Protomartir sur la commune de Moradillo de Sedano et portant la date de 1188 (fig. 8)37 :

Fig. 8 : Moradillo de Sedano. Inscription mentionnant la date de 1188 (voir l’image au format original)

38in era mccxxvi

In Era millesima ducentesima vigesima sexta

39La catégorie des epitaphia renvoie évidemment aux inscriptions liées au décès et à l’inhumation. Vicente García Lobo précise à leur sujet :

Es sin duda el grupo más variado y frecuente. La fórmula notificativa nos lleva a distinguir dos tipos de epitaphia : necrologica, que dan noticia de la muerte (obiit, obierunt) y sepulcralia, que dan noticia del enterramiento (hic iacet, hic requiescit, hic condituri)38.

40Le premier exemple que nous donnons est un epitaphium necrologicum informant de la mort de Munio González39. Il provient du monastère de San Pedro de Berlanga. Nous ne pouvons pas préciser sa date au-delà du xie siècle :

41obit in pace famvlvs di mvnniv gvndi[salvi]

Obiit in pace famulus Dei Munniu Gundisalvi.

42Le texte commence par la notificatio de l’action à publier, comme c’est souvent le cas dans les epitaphia necrologica, précisée par le complément in pace, lui aussi très courant. Ensuite, on lit l’intitulatio avec le nom du personnage et l’adjectif famulus Dei, très habituel à cette période.

43L’exemple suivant est un epitaphium sepulcrale ; l’inscription donne donc des informations au sujet d’une inhumation, celle de Godo40, elle aussi dite famula Dei. Provenant de San Pedro de Arlanza, elle se trouve actuellement dans la cathédrale de Burgos, intégré dans ce que l’on appelle le « Sépulcro de Mudarra »41. L’inscription est datée de 1105 (fig. 9) :

Fig. 9 : Burgos. Sepulcro de Mudarra (1105) (voir l’image au format original)

44 : hoc : in loco : reqviescit : famvla : dei : godo : ii

nn : fbri : in : era : mª : cª : xliiiª i :

Hoc in loco requiscit famula Dei Godo, (qui obiit) secundo nonas februarii, in Era millesima centesima quadragesima tertia.

45Le texte commence par le verbe notificatif requiescit, caractéristique des epitaphia sepulcralia, précédé du démonstratif hoc et du complément circonstanciel in loco. Cette construction montre qu’il s’agit d’un enterrement in situ. Viennent ensuite l’intitulatio, avec le nom du personnage et le complément famula Dei, et la date (avec le jour, le mois et l’année).

46Par le terme inventaria on désigne les inscriptions qui dressent la liste des reliques conservées dans un autel ou dans un reliquaire. Leur fonction est analogue à celle des consecrationes42. Nous ne présentons cette fois encore qu’un seul exemple, singulier, provenant de l’ermitage de San Facundo, et inscrit dans le mur nord du sanctuaire43. Nous la datons de 1181 :

47in hoc altare scor

[r]eliqvie continentvr

qvorv no[m]i[n]a scripta

videntur

In hoc altare sactorum reliquie continentur quorum nomina scripta videntur.

48La formule notificative est donnée par le verbe continentur, précédé de l’expression in hoc altare identifiant le lieu de la conservation des reliques. Le texte continue avec l’identification des saints dont les reliques ont été déposées dans l’autel. Fait curieux s’il en est, les noms pourtant mentionnés dans le texte (nomina scripta) ne semblent pas avoir été écrits dans l’inscription, à moins bien sûr qu’ils n’aient disparu…

49Les roborationes sont les inscriptions concernant les mentions de commande ou de donation signalées dans le texte par les formules d’origine diplomatique fieri iussit ou fieri fecit44. Nous présentons ici un exemple de roboratio provenant de Masilla de la Sierra45 et daté de 1109 :

50popvlvs maxilleivs fit fieri hanc crucem in honore sancte virginis

Populus Maxilleius fit fieri hanc crucem in honore Sancte Virginis.

51L’inscription commence par l’intitulatio. La formule notificative nous indique que c’est le peuple de Mansilla qui a ordonné qu’on réalise cette croix (fit fieri hanc crucem). Vient ensuite la directio précédée, comme dans de nombreux exemples antérieurs, de la formule in honore.

52Ce rapide panorama documentaire ne présente qu’un échantillon des inscriptions médiévales de la province de Burgos datées des xie-xiie siècles. En insistant comme nous l’avons fait sur le vocabulaire emprunté à la diplomatique, aussi bien pour les catégories d’inscriptions que pour la description des différentes formules qui les composent, cet article montre combien la lecture croisée des sources médiévales dessine une culture écrite perméable. Les formules circulent, s’empruntent, se copient sans doute. Les quelques évoqués ici sont donc une invitation à poursuivre les recherches dans cette direction à partir de corpus de plus en plus fournis, en Espagne comme ailleurs en Europe.

Documents annexes

- Fig. 1 : Riocavado de la Sierra. Consécration de l’église San Esteban y Santa Coloma (1114)

- Fig. 2 : Villamartín de Sotoscueva. Consécration de l’église San Esteban (1175)

- San Pantaleón de Losa. Consécration de l’ermitage de San Pantaleón (1207)

- Fig. 4 : Hortigüela. Mention du maître Pierre (fin XIe siècle)

- Fig. 5 : Soto de Bureda. Suscriptio de l’église San Andrés (1176)

- Fig. 6 : Escaño. Inscription de la première pierre de l’église San Salvador (1088)

- Fig. 7 : Crespos. Inscription mentionnant la plantation d’un verger (1143)

- Fig. 8 : Moradillo de Sedano. Inscription mentionnant la date de 1188

- Fig. 9 : Burgos. Sepulcro de Mudarra (1105)

- Article en PDF

Notes

1 Note des éditeurs : ce texte reprend le contenu d’une communication prononcée lors du troisième congrès international d’épigraphie médiévale en septembre 2009. Prononcée dans le cadre d’une session « jeunes chercheurs », elle avait pour ambition de donner un aperçu de la documentation alors au cœur du travail doctoral de l’auteur. Les éditeurs de la revue In-scription ont tenu à conserver pour cet article l’aspect très informatif du discours qui met par ailleurs à disposition des inscriptions difficiles d’accès dans la bibliographie actuelle, et qui donne à connaître la terminologie et les principes de classification employés dans la tradition historiographique espagnole.

2 Sur les inscriptions de Burgos, voir García Morilla Alejandro, Corpus Inscriptionum Hispaniae Mediaevalium: Burgos (siglos VIII-XII), Vol. 1, León, Universidad de León 2015.

3 Pour ces définitions cf. García lobo Vicente, Martín López María Encarnación, De Epigrafía Medieval. Introducción y álbum. León, Presses universitaires, 1995.

4 Galindo Pascual, La Diplomática en la Historia compostelana, Madrid, CSIC, 1945. Rédigée au début du xiie siècle, elle a été pensée comme un registre des documents relatifs à l’épiscopat de Gelmírez, puis à l’exercice de sa charge d’archevêque.

5 Dans ce sens, on lira avec profit le travail de García Lobo Vicente, « De re diplomatica. Las fuentes ocasionales », Estudios Humanísticos 13 (1991), p. 87-107, et en particulier la p. 107 où il applique la méthode de Galindo à tous les types de textes, y compris les inscriptions.

6 Canellas López Ángel, De Diplomática Hispano-Visigoda, Sarragosse, Institución Fernando el Católico, 1979, p. 251-418.

7 Ibid., p. 15.

8 Ibid., p. 75-77.

9 García Lobo Vicente, Las inscripciones de San Miguel de Escalada. Estudio crítico, Barcelone, El Albir, 1982, p. 31.

10 García Lobo Vicente, « Las inscripciones medievales de San Isidoro de León. Un ensayo de Paleografía epigráfica medieval », Santo Martino de León (Ponencias del I Congreso Internacional sobre Santo Martino en el VIII Centenario de su obra literaria 1185-1985), León, Presses Universitaires, 1987, p. 371-398, surtout, p. 384.

11 Ibid., p. 385 [traduction de l’éditeur].

12 Sur ces questions, voir Müller Wolfgang, Urkundeninschriften des deutschen Mittelalters, Kallmütz 1975 pour l’Allemagne et Banti Ottavio, « ’Epigrafi ‘documentarie’, ‘chartae lapidariae’ e documenti (in senso propio). Note di epigrafía e di pilomatica medievali », Studi medievali, 33 (1992), p. 229-242. Pour une vue générale de ces questions voir Favreau Robert, « La notification d’actes publics et privés par des inscriptions », Cinquante années d’études médiévales. À la confluence de nos disciplines, Turnhout, 2005, p. 637-664.

13 Les inscriptions proviennent de San Pedro de Arlanza, San Salvador de Escaño, San Pedro de Berlanga, Riocavado de la Sierra, Los Rosales, Villamartín de Sotoscueva, San Pantaleón de Losa, etc. Voir à ce sujet Enciclopedia del Románico. Burgos, Aguilar de Campoó, Fundación Santa María, 2002, 4 vol. [dorénavant ERB]. Les références des inscriptions citées dans ce travail seront limitées au renvoi à l’ERB ; très facile d’accès, le lecteur y trouvera l’ensemble des mentions bibliographiques.

14 C’est le cas par exemple de l’epitaphium sepulcrale de l’abbé Esteban, de Santiago de Peñalba, (El Bierzo), la roboratio de l’abbé de l’abbé Pelagius de Perazancas (Palencia), ou l’epitapium sepulcrale aussi de l’abbé Sabarico, de San Miguel de Escalada (León).

15 Pour ces définitions, voir García lobo Vicente, Martín López María Encarnación, De Epigrafía Medieval. Introducción y álbum. León, Presses universitaires, 1995, p. 35-39.

16 ERB IV, p. 2503.

17 Nous savons qu’il s’agit de l’évêque de Burgos Pascual, dont l’épiscopat s’étend au moins de 1114 au 3 octobre 1118. Voir Mansilla D., « Burgos, diócesis de », Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid, CSIC, 1972, vol. I, p. 290-295.

18 ERB II, p. 2144 ; sur cette inscription, voir également Favreau Robert, « Fonctions des inscriptions au Moyen Âge », Cahiers de civilisation médiévale 22 (1989), p. 203-232, p. 229. Les auteurs de l’ERB n’ont pas été capables de lire la dernière ligne en raison de la dégradation de l’inscription au moment de leur passage à Villamartín. En nettoyant la pierre, nous sommes cependant parvenus à la déchiffrer et à la comparer aux lectures antérieures à la publication de l’ERB.

19 Pedro Pérez, évêque de 1156 à mai. Voir Mansilla, « Burgos, diócesis de », p. 294.

20 ERB III, p. 1962.

21 García Martínez de Contreras (7 juin 1206-28 juillet 1211). Nous vérifions donc que le 27 février 1207 correspond effectivement à la première année de son pontificat. Voir Mansilla, « Burgos, diócesis de », p. 294.

22 À vouloir mettre en exergue l’évêque consacrant, le rédacteur a omis le nom de l’église, bien qu’il ne soit pas rare de substituer le nom par l’istam démonstratif, en allusion à l’église sur laquelle est inscrite à l’inscription.

23 García lobo, Martín López, De Epigrafía Medieval, p. 37.

24 ERB IV, p. 2350.

25 Les éditeurs de l’Enciclopedia del Románico donnent le texte suivant à partir de 4ème ligne : citob / recoti / tvlabei. Il s’agit d’une erreur ou d’une lecture erronée. Nous préférons lire un propre nom au nominatif qui renvoie au commanditaire de l’inscription. Pierre est quant à lui le réalisateur de l’œuvre qui signe son travail dans l’inscription.

26 Nous reconstruisons la première ligne en suivant la logique du formulaire. De plus, l’expression xc pour le chiffre 90 n’est presque pas employée au Moyen Âge. La Enciclopedia del Románico donne la lecture suivante de la ligne : […] de mcxc […].

27 ERB I, p. 329.

28 ERB II, p. 1448. Le patronage de l’église n’a pas toujours été lu dans les différentes éditions de ce texte ; aussi peut-on penser qu’il a été caché quelque temps par un autre objet. Le début des lignes est à ce sujet occulté par des poutres de bois.

29 ERB IV, p. 2369.

30 Inclure la durée du pontificat ou de l’abbatiat dans les formules de datation est un procédé courant en épigraphie pour accorder encore davantage de crédit aux informations exposées. L’abbé Vincent Ier dirigea le monastère entre 1074 et 1096, ce qui est conforme à la date présente à la fin du texte. Voir San Martín, « Monasterios. Arlanza », Diccionario de Historia Eclesiástica de España, t. III, p. 1518.

31 García lobo, Martín López, De Epigrafía Medieval, p. 38.

32 ERB III, p. 1741. La plupart des auteurs voit dans cette date l’indication du plus ancien monument daté de la province de Burgos, ce qui explique pourquoi il est si souvent cité pour des questions stylistiques.

33 Le A et le S sont conjoints ; il n’est donc pas nécessaire de rétablir un S abrégé comme on peut le lire dans plusieurs éditions.

34 ERB III, p. 1705. Ce texte pourrait être une variante de monumentum aedificationis en admettant que l’intention de l’auteur est de marquer la création (construction) d’un verger.

35 La dernière lettre que nous lisons dans la date est un V. Pérez Carmona, et les auteurs de l’Enciclopedia del Románico pensent qu’il s’agit d’un I. La date varie de la sorte de 4 ans. Voir ERB III, p. 1705 ; Pérez Carmona J., Arquitectura y escultura románicas en la provincia de Burgos, Burgos, Facultad de Teología del Norte, 1974, p. 39.

36 García lobo, Martín López, De Epigrafía Medieval, p. 38-39.

37 ERB I, p. 341. Pérez Carmona, Arquitectura y escultura románicas, p. 44 associe cette date à la consécration de l’église plus qu’à celle de sa construction.

38 García lobo, Martín López, De Epigrafía Medieval, p. 39.

39 ERB II, p. 812.

40 Il est difficile d’identifier précisément ce personnage ; si l’on connaît plusieurs grandes donatrices ou protectrices de ce nom, aucune ne semble pouvoir correspondre à la date donnée par l’inscription. Cette épitaphe peut également être considérée comme un epitaphium necrologicum puisqu’on mentionne également la date du décès, même si ce n’est pas l’information principale du texte.

41 ERB IV, p. 2377.

42 García lobo, Martín López, De Epigrafía Medieval, p. 37 : « Suelen comenzar por la fórmula notificativa : hic sunt, hic sunt condite, y otras por el estilo. A continuación viene la intitulatio con la expresión del nombre del santo o santos a quien corresponden las reliquias ».

43 ERB II, p. 1191.

44 García lobo, Martín López, De Epigrafía Medieval, p. 36.

45 Sur cette inscription, voir le catalogue d’exposition Arte mozárabe. Museo Palacio de Fuensalida, Tolède, El Museo, 1975, p. 21, n° 48, pl. V. Cette localité appartient actuellement à la Communauté autonome de La Rioja. Cependant le village actuel est de fondation récente, l’implantation antérieure ayant disparu à la suite de la construction d’un barrage. Quelques auteurs comme Gómez-Moreno situent le village primitif dans la province de Burgos. La croix a été exposée durant un temps dans le musée de la cathédrale de Burgos.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Alejandro García Morilla

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)