- Accueil

- > Livraisons

- > Troisième livraison

- > Écrire dans l’acier des lames : les inscriptions des épées médiévales (xie-xve siècles)1

Écrire dans l’acier des lames : les inscriptions des épées médiévales (xie-xve siècles)1

Par Valentin Louineau

Publication en ligne le 03 janvier 2022

Table des matières

Texte intégral

1« Et les lettres qui estoient en l’espee escrites disoient qu’ele avoit non Eschalibor »2

2Les épées du Moyen Âge central et du bas Moyen Âge demeurent encore aujourd’hui méconnues. Nos connaissances générales à leur sujet sont construites sur une historiographie ancienne qui mériterait une réactualisation, voire une révision en profondeur. De nombreux champs de recherche particuliers gravitant autour des épées médiévales demeurent également inexplorés ou peu appréhendés. C’est le cas, parmi tant d’autres, de l’histoire de la métallurgie, de celle des techniques de combat, ou encore de l’épigraphie. C’est ce dernier domaine qui intéressera notre propos. En effet, si un grand nombre d’épées du xie au xve siècle paraissent de nos jours froides, austères, dénuées de toutes fioritures, certaines d’entre elles conservent des inscriptions, placées préférentiellement sur leurs lames. Ces éléments ont souvent été délaissés lors de l’étude des objets, et n’ont que rarement fait l’objet d’études synthétiques et poussées.

3Les inscriptions présentes sur les épées médiévales ont suscité un certain intérêt au début du xxe siècle, en particulier sous la plume de Rudolph Wegeli3. En 1904, l’auteur publie Inschriften auf Mittelalterlichen Schwertklingen, qui se veut une première synthèse des inscriptions sur les lames4. Cet intérêt précoce pour des inscriptions médiévales, bien qu’il n’ait fait que peu d’émules à cette époque, est sans doute imputable aux dimensions prestigieuse et symbolique qu’incarnent les épées. En plus d’être une première synthèse sur les inscriptions des lames d’Europe de l’Ouest, il apparaît que c’est la seule qui ait été proposée jusqu’aujourd’hui. Les catégories et interprétations que Wegeli propose sont encore reprises dans la plupart des travaux de ce domaine. Les inscriptions sur épées médiévales voient souvent deux approches différentes à leur égard. Soit il s’agit de l’étude d’un type d’inscription ou de l’inscription d’un individu en particulier, soit elles ne jouent qu’un rôle secondaire dans le cadre d’une étude plus large sur l’armement. Cet article n’a pas pour prétention de pallier ce manque de synthèse. Il s’agira plus simplement de rappeler les grandes lignes des caractéristiques et évolutions des inscriptions sur épées, en les étoffant de données récentes et de nouvelles réflexions.

Les inscriptions dans les images et les textes médiévaux

4Avant de nous intéresser aux objets eux-mêmes, attardons-nous sur les inscriptions sur épées dans l’iconographie médiévale, bien que les lames inscrites y demeurent moins nombreuses que les lames laissées vierges. Dans la Bible de Maciejowski, produite au milieu du xiiie siècle et réputée notamment pour représenter de nombreuses épées classées dans le type XII d’Ewart Oakeshott5, très peu d’entre elles semblent en effet ornées6. Quelques épées portent un motif de vaguelettes sur la longueur de leur lame, ce qui indique peut-être une ornementation de cette partie de l’arme, mais ce détail pourrait aussi simplement signifier le relief en creux de la gorge (Fig. 1). Le motif de vaguelette sur la lame se retrouve dans d’autres œuvres, telles que la Bible moralisée de Vienne7.

Fig. 1 : Pierpont Morgan Library, New York, ms. 638, dite « Bible de Maciejowski » milieu du xiiie siècle. Détail du folio 24v. L’épée centrale montre un motif de vaguelettes évoquant peut-être une ornementation. Source : www.themorgan.org (voir l’image au format original)

5Quelques inscriptions sont toutefois visibles dans la Bible de Maciejowski. La plupart sont concentrées au folio 34, mais les numérisations ne permettent que rarement de les identifier (Fig. 2). Leur lecture nécessiterait une observation directe du manuscrit. Au verso du folio 28, le nom de Goliath est néanmoins très lisible, occupant la majeure partie de la gorge de son épée (Fig. 3). Ces inscriptions peuvent cependant n’être qu’une stratégie narrative, liée à une volonté d’établir une connexion entre le texte et les personnages représentés sur les enluminures. La rareté des inscriptions représentées dans ce manuscrit suggère peut-être la rareté des inscriptions sur les lames des combattants médiévaux de manière générale. Une prospection plus vaste dans les œuvres médiévales serait nécessaire pour confirmer ou infirmer cela. Si, d’un autre côté, de nombreuses armes conservées ont une gorge inscrite, peut-être ne s’agit-il que du reflet d’une sélection opérée par les collectionneurs depuis l’époque moderne et d’une conservation différentielle des objets.

Fig. 2 : Pierpont Morgan Library, New York, ms. 638, dite « Bible de Maciejowski » milieu du xiiie siècle. Détail du folio 34v. Plusieurs lames portent des inscriptions dans leur gorge. Source : www.themorgan.org (voir l’image au format original)

Fig. 3 : Pierpont Morgan Library, New York, ms. 638, dite « Bible de Maciejowski » milieu du xiiie siècle. Détail du folio 28v. Le nom de Goliath est inscrit sur la lame de son épée. Source : www.themorgan.org (voir l’image au format original)

6Les exemples d’épées inscrites dans l’iconographie médiévale ne se limitent pas au monde des manuscrits enluminés mais peuvent apparaître sur divers supports8. C’est le cas d’une mosaïque de l’église Sainte-Marie-Majeure de Verceil, en Italie9. Datée du milieu du xiie siècle, elle représente l’affrontement d’un chrétien et d’un musulman, brandissant tous deux une épée portant une inscription commençant par les lettres oiio. Les avis divergent quant à l’interprétation qui doit en être faite. Tandis que certains y lisent des formules magiques à valeur apotropaïque, d’autres croient les identifier comme des initiales ou y voient un simple rôle décoratif. Nous verrons que la multiplication d’interprétations est caractéristique d’un grand nombre d’inscriptions médiévales. Les sources iconographiques ont cependant tendance à présenter des inscriptions plus facilement interprétables que celles présentes sur les objets. À Gand, en Belgique, la dalle funéraire en bronze de Guillaume Wenemaer, mort en 1325, représente le défunt brandissant une épée (Fig. 4). Sur la lame de cette dernière est inscrit le vers léonin horrebant dudum reprobi me cernere nudum, traduisible par « Autrefois tremblaient mes ennemis de me voir nue ». Il s’agit ici d’une stratégie narrative différente de celle adoptée par l’épée de Goliath dans la Bible de Maciejowski, puisque l’épée de Wenemaer s’incarne afin de mettre en avant la crainte qu’elle inspirait à ses adversaires. Il apparaît que très peu d’épées véritables portent ce genre d’inscription, par lesquelles elles s’expriment en leur nom propre. Ici, elle est probablement inspirée des grands récits épiques médiévaux, dans lesquels l’épée est personnifiée, dotée d’une volonté propre.

Fig. 4 : Dalle funéraire en bronze de Guillaume Wenemaer, mort en 1325, Gand, Belgique. L’inscription se lit : horrebant dudum reprobi me cernere nudum, que nous pouvons traduire par « Autrefois tremblaient mes ennemis de me voir nue » Source : https://effigiesandbrasses.com/1098/2136#image (voir l’image au format original)

7Dans les sources narratives médiévales sont en effet mentionnées des inscriptions sur un certain nombre d’épées. Dans le cadre de sa thèse, Laurence Doucet a notamment relevé ces occurrences dans la matière de Bretagne des xiie et xiiie siècles. Elle y relève deux types d’inscriptions, différents de ceux présents dans l’iconographie. Le premier est lié, comme l’épée de Wenemaer, à une certaine incarnation de l’arme, qui interagit véritablement avec le lecteur de son inscription. Cependant, l’échange est d’une toute autre nature. Loin de la dimension commémorative de l’inscription de Wenemaer, les inscriptions des épées issues de la littérature médiévale sont souvent des énigmes et se voient accorder une certaine « dimension magique »10. Ainsi l’épée d’Arthur porte-t-elle l’inscription en lettres d’or « Jamais personne ne m’ôtera, sinon celui au côté de qui je dois pendre. Celui-là sera le meilleur chevalier du monde. » (Ja nus ne m’ostera cil non a qui coste je pendrai et cil sera li mildres chevaliers del monde)11. Plus qu’une présentation, ce discours « est un avertissement et une prédiction »12.

8C’est ce qui caractérise également les inscriptions présentes sur l’épée aux étranges attaches que découvrent Nascien, puis Galaad, Perceval et leurs compagnons13. S’il existait une telle palme, c’est probablement à cette épée que devrait être décernée celle de la plus grande quantité d’inscriptions. Ces dernières sont en effet présentes sur les quillons de la garde, sur la lame et sur chaque face du fourreau. Sur la garde est inscrit » Merveille que de me voir et plus encore de me connaître ; nul ne me peut empoigner ni jamais ne m’empoignera, qu’un seul homme ; celui-là dépassera par son activité tous ses prédécesseurs. » (Je sui merveilles a veoir et graindres merveilles a connoistre : car nus ne me puet enpoignier ne jamais ne m’enpoignera que uns tous seus hom, et cil passera de son mestier tous ciaus qui devant lui avront esté et qui aprés lui vendront)14. La lame, quant à elle, déclare « que personne ne s’avisât de la tirer, s’il ne devait frapper mieux qu’un autre, et plus hardiment ; qui la tirerait autrement devait bien savoir que ce serait lui qui d’abord en mourrait : on l’avait déjà vu et éprouvé clairement » (les letres disoient que : ja ne fust nus qui le traisist, se il n’en devoit mix ferir que autres, et plus hardiement ; et qui le trairoit autrement, bien seüst il que ce seroit il qui premierement en morroit : et si il estoit ja apertement veü et esprouvé). Enfin, chaque face du fourreau porte une inscription particulièrement développée :

« Celui qui me portera doit être le plus preux de tous, et le plus assuré s’il me porte comme les lettres de l’épée le stipulent : la personne à qui je serai pendue ne peut être honnie sur le terrain tant qu’elle sera ceinte de mes attaches. Ces attaches, il ne prendra jamais la hardiesse de les ôter en aucune façon : ce serait si pernicieux, il en adviendrait de si grands malheurs que ni lui ni personne au monde n’y pourraient remédier. Qu’il n’autorise personne encore à venir, à les enlever : pour les en ôter, il faut une main féminine, celle d’une fille de roi et de reine qui en fera l’échange avec ce qu’elle aura sur elle de plus cher, et qu’elle y substituera. Cette femme appellera cette épée par son juste nom et moi par le mien. Jamais, personne, auparavant, ne sera capable de nous dénommer justement, on peut en être sûr. »

(Cil qui me portera doit estre plus prous que nus autres, et plus seürs se il me porte ensi com les letres de l’espee le devisent. Car li cors a qui je serai pendue ne puet estre honnis en la place tant com il sera chains des renges a qui je penderai. Ne ja si ne soit tant hardis que ces renges qui ci sont en oste en nule maniere : car il en seroit tans grans maus fais, et tantes mesaventures grans en avenroit que il ne autres hom mortex ne l’em porroit amender. Ne il n’otroie a nul home qui ore soit a venir que il en soit osterres ; ains couvient que eles en soient ostees par main de feme, fille de roi et de roïne ; et si en fera itel change que ele metera itel chose qui sor li est et que ele avra plus chiere, et si les metera en lieu de ces. Et cele feme apelera ceste espee par son droit non, et moi par le mien. Ne ja devant lors ne sera qui nous sace apeler par nos drois nons, ce sace on bien)15.

« Celui qui m’appréciera le plus trouvera le plus motif à me blâmer dans la plus grande nécessité ; c’est celui pour qui je devrais être la plus douce que je serai la plus cruelle. Cela n’arrivera qu’une fois : il faut qu’il en soit ainsi assurément, et sans que nulle force terrestre ne l’empêche. » (Cil qui plus me proisera plus i trouvera que il devera blasmer au grant besoig ; et a celui a qui je devroie estre plus debonaire, a celui sera je plus felenesse ; et ce n’avenra c’une fois ; car ensi le couvient estre sans faille, et sans trestourner de nule chose terrienne)16.

9Ainsi, c’est une prophétie, un message d’ordre divin, que délivre l’épée aux étranges attaches17. Pour Laurence Doucet, cet aspect mystique est renforcé par les couleurs rouges et noires des lettres inscrites. L’auteure propose d’y voir un reflet des couleurs utilisées pour les lettres des manuscrits, essentiellement obtenues à partir de carbone et d’oxydes de fer. Cette analogie leur conférerait alors une symbolique très liée à la religion chrétienne, et plus généralement à une dimension spirituelle18. L’épée aux étranges attaches décrit les pouvoirs qui lui sont conférés et prévient son prétendant que seules certaines vertus et circonstances lui permettront d’en devenir le propriétaire. Le rôle mystique de ces inscriptions ne se retrouve à priori pas sur les objets archéologiques. Nous verrons qu’il s’agit en tout cas davantage d’invocations et d’incantations liturgiques que de formules prophétiques. La longueur des inscriptions présentes sur l’épée aux étranges attaches distingue également cet objet légendaire des réalités matérielles. Elles sont bien évidemment démesurées. Nulle garde, nulle lame, nul fourreau ne présente la surface nécessaire au développement de textes si complexes. La plupart du temps, les inscriptions des épées médiévales se limitent à leur gorge, qui constitue un champ épigraphique naturel, possédant même ses propres réglures. Néanmoins, les sources narratives nous permettent de concevoir l’existence d’éléments qui ont aujourd’hui disparu. C’est le cas notamment de l’emplacement d’inscriptions sur le fourreau. Très peu de ces derniers nous sont parvenus en raison des matériaux périssables dont ils sont composés. Les rares témoins conservés confirment qu’ils accueillaient fréquemment des décors, mais il n’est pas inconcevable qu’ils aient également accueilli des textes.

10D’autres exemples tirés des sources narratives se rapprochent davantage des objets archéologiques conservés. Un certain nombre d’entre elles mentionne en effet l’inscription sur l’arme du nom du forgeron ou du lieu de sa fabrication. Ainsi le dieu Vulcain forge-t-il l’épée du héros dans le Roman d’Enéas, et « y appose son nom en lettres d’or »19. Trébuchet, le forgeron mythique à l’origine de la lame de Perceval, fait quant à lui le choix d’y inscrire le lieu où elle fut forgée. Le réalisme relatif de ces deux récits est accentué par le matériau utilisé pour les inscriptions. Dans le premier cas, les « lettres d’or » font écho aux lettres dorées caractérisant les inscriptions de certains objets archéologiques, bien qu’elles soient la plupart du temps réalisées en alliages cuivreux. Trébuchet, lui, fait le choix de la simplicité en réalisant une inscription en lettres d’acier, méthode qui semble avoir été la plus courante durant une grande partie du Moyen Âge. Enfin, la réception relative des inscriptions des sources littéraires semble également réaliste. Contrairement à ces signatures de forgerons ou noms de lieux, assez facilement interprétables, les inscriptions rattachées de nos jours à la religion chrétienne restent souvent énigmatiques. Dans les sources narratives, les premières naissent durant un échange entre le forgeron et le héros, tandis que les secondes, prophétiques, nécessitent l’intervention d’un être intermédiaire possédant les clés de leur interprétation.

Les inscriptions dans l’acier des lames

11Il est aujourd’hui difficile de dresser un panorama global des inscriptions sur les épées médiévales à partir des objets eux-mêmes, notamment à cause de leur état de conservation. La corrosion subie par le métal, tant lors d’une conservation en milieu terrestre qu’en milieu aquatique, contribue souvent à altérer la surface des armes, voire à la faire disparaître. Cela est combiné à des logiques de conservation et de restauration anciennes, notamment aux xixe et xxe siècles, qui, à force de polissages et de nettoyages à l’acide, ont également pu modifier l’aspect originel des épées. Ainsi, il est possible que beaucoup d’inscriptions n’aient pas été conservées, et que certaines épées qui nous sont parvenues nues ne l’aient peut-être pas toujours été. Comme mentionné précédemment, il ne subsiste également que très peu de fourreaux, ce qui induit un vide documentaire qui ne pourra probablement jamais être comblé.

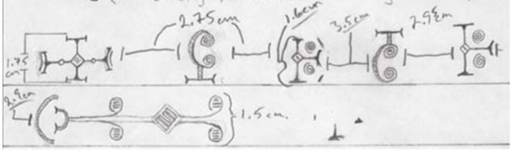

12Durant la période médiévale, il semble avoir existé trois modes principaux de mise en forme des inscriptions sur lames. Le premier mode serait la simple incision de l’inscription par retrait de matière dans l’acier de l’épée. Il s’agit apparemment de la méthode de mise en forme la moins élaborée, mais peut-être aussi la moins courante au Moyen Âge. L’épée 930.1.589 par exemple, conservée au Musée Dobrée de Nantes, possède une telle marque20. Celle-ci est aménagée autour de sa gorge sur le talon de la lame, à une quinzaine de centimètres devant la garde. Deux cercles concentriques incisés entourent les symboles di ou di et s4 ou sa (Fig. 5). Néanmoins, des doutes subsistent quant à leur authenticité. Seule une étude plus minutieuse permettrait de déterminer si elles ont été réalisées à l’époque de la fabrication de l’objet. La plupart du temps, les inscriptions à priori simplement incisées semblent davantage lacunaires que volontaires. La perte de matière comblant ces incisions est un phénomène qui se constate très souvent. Cela est particulièrement visible sur l’épée 849.48.4, également conservée au Musée Dobrée de Nantes21. Les restes de son décor en damasquinures d’argent représentent des formes géométriques très élaborées. Les lacunes créées par la disparition de certains éléments en métal précieux révèlent les incisions qui avaient été réalisées pour les accueillir (Fig. 6).

Fig. 5 : Épée n° 930.1.589, Musée Dobrée, Nantes, xiie siècle. Détail de l'inscription sur la lame. Photographie : Hervé Neveu-Dérotrie / Musée Dobrée – Grand Patrimoine de Loire-Atlantique (voir l’image au format original)

Fig. 6 : Épée n° 849.48.4, Musée Dobrée, Nantes, xiiie siècle. Détail de la damasquinure et des espaces destinés à l’accueillir. Photographie : Hervé Neveu-Dérotrie / Musée Dobrée – Grand Patrimoine de Loire-Atlantique (voir l’image au format original)

13Les épées du Moyen Âge central portent plus souvent des inscriptions réalisées en lettres d’acier, mode de mise en forme qui semble avoir été utilisé du viiie au xiiie siècle22. C’est le cas notamment des lames portant des inscriptions qui seraient liées à leur fabrication, sujet qui sera développé dans les pages suivantes. Lorsque la lame est terminée, elle est incisée de manière à aménager l’espace destiné à accueillir les lettres. Ces dernières sont réalisées à partir de petites barres d’acier, simples ou torsadées dans le but de créer un effet damassé. Afin de souder les différents éléments entre eux, ils sont portés à température de soudage, entre 1200 et 1300°C23, et les lettres sont martelées dans les espaces aménagés afin de les remplir. La gorge des épées est ensuite polie afin de retrouver sa planéité. D’après Mikko Moilanen, l’incision de la lame avant l’insertion des lettres n’est cependant pas forcément nécessaire, et un simple martelage lorsque la lame est fortement chauffée, parfois même dès sa mise en forme, permet d’y incruster les motifs24. Cette technique suppose un travail préparatoire moins important mais induit une plus forte modification morphologique des lettres sous les coups du marteau.

14Ces mêmes types d’épées puis ceux qui leur succèderont peuvent également porter des inscriptions selon la troisième mise en forme qui doit être évoquée. Il s’agit toujours d’inciser préalablement la lame de l’épée selon l’inscription souhaitée. Mais les barres d’acier laissent place à l’incrustation d’un métal de couleur différente, tel que de l’argent ou un alliage cuivreux. Cette technique est appelée damasquinage. En résultent des inscriptions de couleur jaune lorsque le laiton ou le cuivre sont majoritaires, ou de couleur blanche lorsqu’il s’agit principalement d’étain ou d’argent. Ces métaux sont incrustés dans les sillons sous la forme de fils. Sous les coups du marteau, les métaux rapportés s’épandent dans l’espace prévu. De plus, l’incision de l’acier ayant induit l’apparition d’une bavure le long de l’entaille, le martelage aura pour effet de rabattre ces surplus de matière afin de piéger le motif incrusté25. Selon Nadine Dieudonné-Glad, il est également possible d’envisager une application des damasquinures dans les ciselures sous forme de poudre26. Une chauffe modérée permettrait ensuite de les faire fondre afin qu’ils emplissent les espaces, puisque leur température de fusion est inférieure à celle du fer. Les inscriptions réalisées en damasquinures ont d’une manière générale un aspect fini plus soigné, moins « aléatoire ». La grande ductilité des matériaux utilisés induit une altération morphologique moins importante lors du processus de martelage que celle que subissent les lettres d’acier. Ces inscriptions damasquinées ont très longtemps été considérées comme une évolution de celles en acier en raison de leur aspect plus soigné, plus délicat. Cependant, il apparaît que des armes des ixe et xe siècles portaient déjà de telles lettres. Cette affirmation est très bien documentée par la haute maîtrise du damasquinage à l’époque mérovingienne. Il est de plus en plus communément admis que les inscriptions damasquinées et celles en acier ont coexisté pendant au moins deux siècles.

15Le recours au damasquinage, soit le mélange de différents matériaux en un même objet, suppose peut-être l’intervention de plusieurs artisans spécialisés pour la fabrication d’un même objet. Il est alors possible d’imaginer dans ce cas une hausse du coût de sa réalisation, supérieur à celui d’un objet vierge de décors ou inscrit avec des lettres d’acier. La qualité de réalisation de ces inscriptions a également soulevé de nombreuses questions quant à l’identité de leurs auteurs. Ces problématiques sont inhérentes au domaine de l’épigraphie. Une large partie des artisans médiévaux étant illettrés, la question de la conception des inscriptions se pose, pour les épées comme pour tous les autres supports. Il faut garder à l’esprit que l’écriture est une activité professionnelle au Moyen Âge27. Peut-être les artisans se basent-ils sur des modèles qui leur sont fournis par des personnes lettrées. Il faut en tout cas remettre en doute le sentiment d’Ewart Oakeshott, selon lequel la délicatesse des inscriptions damasquinées ne peut être que l’œuvre d’un véritable calligraphe, assez habile pour tracer finement les lettres dans le métal. Au contraire, il est probable que seul un artisan forgeron possède les outils et le savoir-faire nécessaires à une telle tâche, tant qu’un certain modèle lui est fourni. Une multitude de problématiques découle de ces questionnements, notamment au sujet des commandes et de leur préparation. De nombreuses hypothèses sont par exemple posées par l’orthographe relative de mêmes inscriptions. Les variations orthographiques se constatent même dans les « signatures » d’atelier ou de forgeron, telles que la célèbre vlfbehrt, et ce de son apparition au ixe siècle jusqu’à la fin de sa présence au xie siècle28. Les inscriptions peuvent être orthographiées différemment, abrégées ou non, marquées par l’absence de lettres, etc. La composition des inscriptions semble être soumise à une volonté ou victime d’une maladresse, soit de la part de la personne lettrée en charge de sa conception, soit de l’artisan qui peut commettre des erreurs, soit enfin d’un souhait du commanditaire. Il n’est en effet pas inenvisageable que le coût de réalisation d’une inscription dépende en partie du nombre de lettres qu’elle comporte. Toutes ces questions demeurent ouvertes dans l’attente d’être explorées.

16Enfin, la mise en forme des inscriptions ne peut être évoquée sans mentionner l’approche paléographique. La gorge des épées médiévales a accueilli des graphies qui permettent assez facilement de les dater. Elles semblent en effet suivre la même évolution que les écritures de manuscrits et que les inscriptions sur tous les autres supports. Le recours à des graphies normées fait que les inscriptions sur épées sont pour Ewart Oakeshott l’un des meilleurs moyens de proposer pour elles une datation29. Il faut néanmoins demeurer prudent lorsqu’est proposée une datation exclusivement paléographique. Il est nécessaire de garder tout d’abord à l’esprit que les dates d’apparition et de disparition de ces différentes graphies sont loin d’être précises. Il ne se constate jamais de changements brutaux, mais toujours une certaine survivance des modèles précédents. C’est chose particulièrement flagrante en ce qui concerne les capitales romaines, réapparues à de nombreuses reprises au cours de l’Histoire, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. La datation paléographique sera ainsi loin d’être précise si elle est utilisée seule. Néanmoins, le recoupement de leurs fourchettes chronologiques avec celles des types morphologiques des objets pourra potentiellement permettre d’affiner une datation.

Des inscriptions de natures différentes

17Nous allons à présent exposer un échantillon des types d’inscriptions rencontrés le plus fréquemment sur les épées du xie au xve siècle. Cette présentation se basera en grande partie sur les travaux de Rudolph Wegeli, qui feront autorité tant qu’une nouvelle étude complète ne sera pas engagée. Ces données seront complétées par l’exploitation des travaux les plus récents et par l’intégration des résultats de nos propres recherches et hypothèses.

Les inscriptions liées au travail de l’artisan

18Les inscriptions considérées habituellement comme des signatures de forgerons ou d’ateliers caractérisent le début de notre période d’étude30. Elles semblent avoir été presque systématiquement réalisées selon le second mode que nous avons vu, soit en lettres d’acier. La majorité d’entre elles est inscrite en capitales romaines. Leur interprétation en tant que signatures est due au fait que certains termes récurrents, comme ingelrii ou gicelin, sont parfois suivis des mots me fecit31. Depuis l’époque carolingienne, les signatures sont régulièrement encadrées de symboles. Ces derniers prennent souvent une forme très simple, comme celle d’une croix, mais tendent à devenir de plus en plus élaborés à partir de la fin du xiie siècle.

19Le sujet de l’orthographe variable des inscriptions médiévales a déjà été évoqué précédemment. Cela se constate très bien au regard des épées. Ainsi le célèbre ulfbehrt se trouve-t-il graphié sous des formes différentes, telles que +VLFBEHR+t, +VLFBEHRT+, + vlfbehrit, +vlfbeht+, +vlfbehr+, +vlfbeth32… Pour Ewart Oakeshott, cela trahit indéniablement l’existence de faussaires malhonnêtes dès la période médiévale, cherchant à profiter du prestige de forgerons fameux, mais assez maladroits pour ne pas reproduire la bonne orthographe de leurs noms. Cela pourrait également être imputable à l’illettrisme des artisans médiévaux, qui auraient pu commettre des erreurs en reproduisant les modèles qui leur étaient fournis. Cette hypothèse peut être envisageable, notamment en gardant à l’esprit que les lettres ne pouvaient plus être corrigées après avoir été soudées dans la lame. Cependant, la plupart des épigraphistes et paléographes, appuyés par l’expertise des linguistes et philologues, considèrent aujourd’hui que l’orthographe médiévale n’était que peu normée. En réalité, il semble qu’il ne s’agisse pas au Moyen Âge « d'un système orthographique au sens moderne du terme, dans la mesure où nous ne sommes pas en présence d’un ensemble de règles contraignantes »33. Il semble que les scribes aient plutôt suivi « une sorte de "bon usage personnel", une orthographe individuelle si l’on veut, qui fait que certains mots ou morphèmes apparaîtront plus fréquemment sous certaines formes que sous d'autres »34. Il n’est cependant pas exclu qu’il ait bien existé des faux réalisés à la période médiévale. Ainsi, une épée conservée au Musée de Wisbech, en Angleterre, semble porter sur l’un des plats de sa lame le nom vlfbehrt mal orthographié, et sur l’autre le nom ingelrii, considéré comme signature d’un autre forgeron ou atelier35. Néanmoins, l’étude de cette épée est assez ancienne et mériterait une réactualisation, peut-être au moyen de radiographies qui permettraient de vérifier la composition exacte des inscriptions, difficilement lisibles à l’œil nu. Enfin, il serait intéressant de confronter l’orthographe des signatures aux caractéristiques mécaniques de la lame qui les accueille, qualité qui pourrait être évaluée par métallographie. C’est une enquête qui a commencé à être menée ponctuellement, notamment par Alan Williams, mais qui mériterait d’être conduite à grande échelle36.

20Les signatures semblent devenir plus rares à partir du xiie siècle, mais réapparaîtront à la fin du Moyen Âge. Outre les simples marques d’ateliers, certaines lames portent en effet au bas Moyen Âge et au début de l’époque moderne des signatures assez proches dans leur composition de celles présentées ci-dessus. C’est le cas de l’alumelle conservée au Musée Dobrée de Nantes37. Une alumelle est l’une des parties constituantes d’une épée, composée de la lame prolongée dans sa partie proximale par la soie, cette dernière étant destinée à accueillir la garde, puis la fusée et le pommeau. Il semblerait qu’une grande partie des épées des périodes médiévale et moderne aient été commercialisées sous cette forme. Les alumelles n’étaient alors complétées par les éléments de leur monture que lorsqu’elles arrivaient dans les centres de distribution. Sur la lame de l’alumelle du Musée Dobrée sont gravés les mots ME fecit salingen, « Salingen m’a faite » (Fig. 7). Cette signature d’atelier semble indiquer une attribution de la réalisation de cette lame à Hans Salingen, forgeron hambourgeois des xvie-xviie siècles38.

Fig. 7 : Alumelle n° 56.5408, Musée Dobrée, Nantes, xvie-xviie siècles. Détail de l’inscription mefecit salingen incisée dans la gorge de l’une des faces de la lame. Photographie : Hervé Neveu-Dérotrie / Musée Dobrée – Grand Patrimoine de Loire-Atlantique (voir l’image au format original)

21La disparition progressive des signatures à la fin du Moyen Âge central se fait en parallèle d’un développement des inscriptions en lien avec la religion chrétienne, qui occupent alors les deux plats de l’épée. Ce remplacement ne fut que graduel, puisque les deux types d’inscriptions se côtoyaient sur de mêmes épées depuis au moins le xe siècle. Rudolph Wegeli l’avait déjà relevé lors de son étude au début du xxe siècle. Plusieurs épées de type XI portent par exemple l’inscription +gicelinmefecit+ (« Gicelin m’a faite ») sur un plat et +innominedomini+ (« Au nom du Seigneur ») ou homodei (« Homme de Dieu ») sur l’autre39. Encore une fois, ces exemples témoignent du caractère non-étanche des catégories fixées par les chercheurs contemporains.

22Permettons-nous ici une digression au sujet de la croix, qui est apparue à plusieurs reprises dans nos propos. Ce symbole est très présent dans les inscriptions sur épées médiévales, et ce dès l’époque particulièrement marquée par les signatures. La croix est bien entendu l’un des symboles les plus courants dans le monde chrétien médiéval. Présente partout sous de multiples formes et de nombreuses variantes, elle est un signe caractérisé à la fois par une grande simplicité et une complexe polysémie. Cette simplicité a fait d’elle « l’un des symboles les plus anciens et les plus universels »40, mais elle est également la cause de l’attribution fréquente d’une multiplicité de sens et de fonctions à une même croix41. Pour les chrétiens, la Croix est l’un des principaux instruments de la Passion du Christ, indissociable de tout ce en quoi ils croient. Elle est donc naturellement devenue l’un des principaux emblèmes de la chrétienté, en ce qu’elle rappelle ce sacrifice et qu’elle incarne la rédemption et le salut des âmes que lui seul a permis. Déjà dans l’art paléochrétien, alors réticent à l’idée de représenter le Christ crucifié, la Croix était figurée vide pour symboliser le sacrifice du Fils de Dieu42. Elle est également l’un des principaux symboles des pèlerinages. L’Évangile selon Matthieu rapporte les paroles du Christ, qui invite ses disciples à le suivre en direction de Jérusalem : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive »43. Mentionnée par Urbain II lors de son appel à la Première Croisade, cette citation néo-testamentaire explique l’utilisation si forte de la croix comme emblème par les ordres militaires religieux. Cousue sur l’épaule gauche des Templiers, la croix grecque, caractérisée par quatre branches égales, « signifiait le sang versé par et pour le Christ, mais aussi la vie et la résurrection »44. Lorsque l’ordre teutonique choisit également la forme grecque simple de la croix, les Hospitaliers optent pour la croix de Malte, qui y ajoute huit pointes. La croix grecque, davantage utilisée que la croix latine en tant qu’emblème ou symbole, se décline en de nombreuses variantes et peut ainsi se présenter simple, pattée, potencée, fleuronnée… Enfin, Hervé Martin considère que la croix est à envisager selon une dimension plus large que celle de la religion chrétienne. Pour l’auteur, elle est avant tout un symbole « aux frontières de la religion et de la magie », empreint de mysticisme et de profondes vertus apotropaïques pour lesquelles il donne un grand nombre d’exemples médiévaux45.

23Le motif de la croix est si polysémique que certaines de ses fonctions semblent même détachées, de manière plus ou moins nette, de la dimension chrétienne. Les croix se rencontrent par exemple en très grand nombre sur les routes et chemins médiévaux, notamment pour baliser les itinéraires de pèlerinage, mais aussi simplement en tant qu’éléments matériels frontaliers, délimitant des propriétés et dénués alors à priori de tout sens religieux46. Certaines croix peuvent également être dites autographes lorsque, apposées au bas d’un manuscrit, elles font office de signatures47. Ce motif pouvait également faire foi d’authentification lorsqu’il était apposé sur des documents diplomatiques. Enfin, d’un point de vue épigraphique, la croix est un logogramme, c’est-à-dire un signe figuré pouvant être chargé de multiples sens et ayant parfois valeur d’abréviation48. Très présente dans les inscriptions, notamment funéraires, elle est habituellement placée au début du texte, mais peut aussi marquer la séparation entre des mots ou des lettres49. Logogramme complexe, elle peut être considérée comme une simple ponctuation mais peut également suggérer de multiples significations.

24Devant cette pluralité de sens, la présence de croix dans de nombreuses inscriptions sur épées peut difficilement être expliquée de manière certaine. Accompagnant les signatures de forgerons ou d’ateliers, elles pourraient avoir une fonction autographe, apotropaïque, de revendication chrétienne ou bien d’authentification. La fonction apotropaïque pourrait être étayée par la présence sur certaines épées du symbole de la croix de manière autonome ou encadrant d’autres motifs (Fig. 8). Lorsqu’il est détaché de toute inscription, ce motif pourrait aussi avoir valeur de marque d’atelier. Néanmoins, son emplacement pose parfois question. L’épée 930.1.590 du Musée Dobrée porte ainsi une croix incisée en bas-relief sur sa soie50. Cette partie de l’arme étant destinée à être recouverte de bois puis d’un autre matériau afin de composer la fusée, le motif était invisible durant la période d’utilisation de l’arme. Peut-être la croix doit-elle être vue ici comme un symbole apotropaïque placé dans la main du combattant (Fig. 9).

Fig. 8 : Épée n° 882.2.3, Musée Dobrée, Nantes, dernier quart xiie-premier quart xive siècle. Détail des croix grecques réalisées par damasquinage au moyen d’un métal doré dans la gorge de la lame. Photographie : Valentin Louineau (voir l’image au format original)

Fig. 9 : Épée n° 930.1.590, Musée Dobrée, Nantes, fin xive-début xve siècle. Détail de la croix pâtée gravée sur la soie. Photographie : Hervé Neveu-Dérotrie / Musée Dobrée – Grand Patrimoine de Loire-Atlantique (voir l’image au format original)

25Il n’est également pas exclu que les croix présentes sur les épées ne soient que des marques de ponctuation inspirées des autres inscriptions. Cela pourrait être le cas lorsqu’elles encadrent les lettres comme dans la plupart des inscriptions sur épées, ou bien lorsqu’elles les séparent, comme cela semble être le cas pour l’épée innommée du Musée Bernard d’Agesci de Niort. Néanmoins, c’est la présence quasi systématique de croix grecques potencées ou pattées encadrant des inscriptions difficilement interprétables qui est l’une des raisons ayant poussé de nombreux auteurs à les considérer au regard de formules religieuses.

Les inscriptions à caractère religieux

26Les inscriptions à caractère religieux apparaissent dans la gorge des épées médiévales de type X, accompagnant celles considérées comme des signatures. Elles ne se développent cependant pleinement qu’avec les épées de type XI, de la fin du xie au xiiie siècle. Si elles sont à l’origine réalisées en lettres d’acier soudées et en capitales romaines, les inscriptions religieuses se caractérisent rapidement par un plus grand recours au damasquinage et à l’utilisation d’onciales.

27Il existe au Moyen Âge « un étroit lien entre l’écriture et le sacré dans la tradition chrétienne »51. La présence d’inscriptions au sein des édifices religieux participe véritablement à la sacralisation de l’espace, mais les inscriptions religieuses peuvent jouer des rôles variés. Lorsqu’elles sont situées au sein des édifices de culte, elles peuvent « appeler le fidèle à la conversion ou à la repentance », ou encore « signifier la présence de Dieu au sein de l’Église »52. Il nous semble que toutes ces fonctions peuvent trouver leur correspondance dans les inscriptions présentes sur les épées. Le fait qu’elles soient placées sur la lame traduit tout d’abord une profonde croyance en leur fonction apotropaïque. L’application de formules sacrées était sans doute faite dans le but de protéger le combattant en plaçant dans sa main des injonctions ou des formules liturgiques. En plus de cette fonction de protection, les inscriptions sur épées étaient peut-être considérées comme capables d’octroyer à leur porteur une force supplémentaire d’origine mystique. L’art des lettres étant principalement celui du clergé, il est empreint d’une aura religieuse renforcée par l’illettrisme des combattants qui ne peuvent qu’imaginer la portée d’une telle inscription. Martin Aurell mentionne pour exemple un épisode de Doon de Mayence, écrit vers 1300. Lorsque le héros voit son casque ébréché par son ennemi, c’est parce que ce dernier possède une « "lame lettrée" [qui] lui apporte un avantage blâmable »53.

28Ces types d’inscriptions permettent également de rappeler la justification religieuse guidant certaines entreprises guerrières. Si cette fonction peut en premier lieu évoquer dans nos esprits les épisodes des Croisades, elle ne saurait s’y limiter. La mainmise précoce de l’Église sur la chevalerie a rapidement créé une interrelation entre les deux institutions. Le chevalier devenant ainsi le bras armé de Dieu, l’inscription rappelle alors que la main du combattant est guidée par Lui, et que la violence exercée est excusée, justifiée, voire encouragée par une volonté divine. C’est peut-être dans cette catégorie fonctionnelle que devraient être classées les inscriptions in nomine domini ou homo dei. Ce sous-type nous renvoie à la signification de la présence de Dieu mentionnée par Cécile Treffort, présence ô combien sensible puisque la main du combattant chrétien peut être prolongée par elle. Cette fonction va nécessairement de pair avec la dimension apotropaïque. Elle a été l’une des plus exploitées dans les inscriptions des lames médiévales.

29Enfin, certaines inscriptions semblent avoir un rôle commémoratif, mémoriel, afin de « rappeler de manière plus ou moins développée la cérémonie liturgique »54. C’est un phénomène qui se constate en particulier avec les inscriptions du groupe benedictus. Ce mot est présent sur un certain nombre d’épées médiévales, de l’époque carolingienne au xiiie siècle55. Différentes études, en particulier en Europe centrale, ont pu retracer l’origine de ces inscriptions. Elles sont extraites du psaume 143 (144) : « Béni soit l’Éternel, qui exerce mes mains au combat, et mes doigts à la bataille » (Benedictus Dominus Deus meus qui docet manus meas ad proelium, et digitos meos ad bellum). Aucune épée ne porte le psaume rédigé entièrement sur sa lame. Il subit systématiquement des abréviations et des modifications syntaxiques, mais le croisement de ses différentes formes confirme bien son origine. Certains textes liturgiques comme les Pontificaux attestent la relation étroite qui existait entre chevalerie et chrétienté56. En plus des baptêmes, des messes et des confessions, les Pontificaux contiennent en effet diverses bénédictions spécifiques, notamment celle de nouveaux chevaliers57, et celle plus spécifique encore d’éléments d’armement58. D’après le Pontifical de Guillaume Durand, daté de la fin du xiiie siècle mais dont les origines ont pu être remontées jusqu’au xe siècle, la bénédiction de l’épée lors de l’adoubement est suivie d’une récitation par le chevalier du psaume 143 (144)59. L’épisode du combat de David contre Goliath, et ainsi l’évocation des psaumes, est cité aussi bien dans la De Benedictione novi militis que dans la De Benedictione armorum. La plus ancienne épée portant un extrait du psaume 143 (144) date du viiie siècle, soit plusieurs centaines d’années avant que l’Église ne parvienne à canaliser la violence guerrière des combattants au moyen de la Paix et de la Trêve de Dieu. Cette épée est conservée au Musée de l’Armée de Paris, sous le numéro d’inventaire PO 2245. Contrairement aux épées des siècles suivants, celle-ci porte l’inscription non pas sur la lame mais sur la garde60. Cette existence précoce semble indiquer que le psaume 143 (144) était empreint d’une forte symbolique dès l’époque carolingienne, peut-être lors de la remise de l’épée au jeune combattant, et ce avant même la codification de l’adoubement par l’Église. L’association de l’épée et de ce psaume place le combattant dans la lignée du roi biblique David, et par là sous le contrôle et la protection de Dieu. Sa main est guidée par lui et il agit pour ses intérêts sous sa protection. La fonction mémorielle est également présente en ce que la matérialisation sur l’épée des mots prononcés lors de l’adoubement rappelle en permanence au chevalier les vœux qu’il a prononcés et le fait qu’il est accompagné de Dieu, qu’il en est la main armée.

30La fonction mémorielle des inscriptions se ressent également dans les épées d’honneur distribuées par les papes à partir du pontificat d’Urbain V, au milieu du xive siècle61. Ces épées prestigieuses étaient offertes chaque année à Noël à un noble dont les actions avaient été particulièrement fidèles aux principes chrétiens. Les inscriptions présentées sur leur lame étaient alors dotées d’un sens particulier. Elles étaient souvent extraites du livre des Maccabées (2 M 15, 16) : « Prends ce glaive saint […] avec lui tu briseras les ennemis de mes gens d’Israël » (Accipe sanctum gladium […] in quo dejicies adversarios populi mei Israël)62.

31Le lien profond entre la chevalerie et la religion chrétienne transparaît ainsi grâce aux inscriptions dans la lame des épées. Cela se ressent également par le biais des sources textuelles médiévales, parmi lesquelles nous choisirons l’exemple éclairant d’un passage de la Chanson de Roland, à l’issue de la bataille de Roncevaux. Apprenant l’arrivée imminente des troupes de Charlemagne destinées à secourir Roland et ses compagnons, les païens prennent la fuite. Dans une dernière volonté meurtrière, ils font pleuvoir sur l’armée chrétienne d’innombrables flèches, lances et épieux. Roland et tous ses frères d’armes sont blessés mortellement, y compris l’archevêque Turpin qui les accompagnait au combat. Roland parcourt longuement le champ de bataille et conduit chacun de ses compagnons auprès de l’archevêque, afin qu’il les bénisse avant leur trépas. Le héros lui-même ne pourra cependant bénéficier des derniers sacrements, le clerc décédant de ses blessures avant d’avoir l’occasion de les lui administrer.

32Cette crainte de décéder brutalement avant de pouvoir recevoir le viatique était très prégnante chez les chrétiens, et particulièrement chez les combattants médiévaux, pour des raisons évidentes. Le recours à cette ultime communion était jugé très important, surtout à partir du xiiie siècle, car elle seule était l’occasion de « se réconcilier avec l’Église et ses proches, de […] faire des dons, réclamer les derniers sacrements, et pardonner » avant de rendre l’âme63. Le viatique avait pour but d’accorder au défunt une plus grande chance d’accéder au salut. Cette nécessité religieuse a fait que les hommes du Moyen Âge en venaient à espérer une agonie d’au moins plusieurs heures, voire plusieurs jours, leur permettant de se voir accorder les derniers sacrements64. C’est pourquoi depuis au moins l’époque carolingienne les combattants étaient presque systématiquement accompagnés de clercs sur le champ de bataille, ce à quoi le personnage de l’archevêque Turpin fait écho dans la Chanson de Roland. Toutefois, et selon les circonstances, les frères d’armes laïcs pouvaient également présider à cette communion en remplacement des hommes d’Église. De la même manière, l’hostie et le vin nécessaires à cette dernière communion ont pu être remplacés par des brins d’herbe lorsque la mort survenait subitement65. Enfin, les dernières paroles du moribond étaient également jugées très importantes. L’invocation dans un dernier souffle du nom du Christ ou de Marie est souvent mentionnée dans les textes66.

33C’est à partir du xiie siècle que la dévotion mariale s’est très fortement développée. La Vierge, par la figure maternelle qu’elle incarne et par sa position à la droite du Christ, se place en intercesseure privilégiée pour recommander une âme à son Fils. À ces considérations, il faut ajouter les nombreux récits évoquant l’intervention directe de Marie, interventions ayant parfois conduit à un retournement de situation au cours d’affrontements militaires67. Nikolas Jaspert mentionne également le récit de Nicolaus de Jeroschin, qui rapporte au xive siècle la manière dont la Vierge aurait « prédit le salut à des frères mourants et guéri des blessés », texte liant d’autant plus la dévotion mariale à la problématique du viatique68.

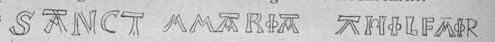

34Si nous nous sommes longuement attardé à mentionner ces éléments, c’est afin d’étayer l’une de nos propres hypothèses : cette crainte d’une mort brutale au combat et la nécessité d’avoir recours à une intercession pour recommander son âme font partie des raisons expliquant un certain nombre d’inscriptions sur les épées médiévales. En effet, dès les travaux de Rudolph Wegeli au début du xxe siècle, les érudits s’étant penché sur les inscriptions des épées médiévales ont considéré qu’un certain nombre d’entre elles étaient des injonctions adressées au Christ, à la Vierge et à certains saints. Les deux premiers sont ceux qui voient leurs noms le plus fréquemment inscrits. Rudolph Wegeli présente dans son ouvrage l’exemple de l’épée de Gonzalve de Cordoue, datée du tout début du xvie siècle et conservée à la Real Armería de Madrid, sur laquelle se lit ave maria gratia mater gratia m69. L’un des exemples les plus éloquents de demande d’intercession auprès de la Vierge semble cependant se trouver sur une dague conservée à l’Arsenal de Berlin70. Celle-ci porte sur sa lame l’inscription sanctmmriaahilfmir qui semble composée de quatre mots, dont les deux premiers sont en latin et les deux autres en allemand71. Ils sont traduisibles par « Sainte Marie, sauvez-moi »72. Cette inscription peut être une prière à la Vierge faite par le combattant afin de le protéger sur le champ de bataille. Sa dimension viatique est également envisageable, si nous considérons que le guerrier demande à Marie de sauver son âme en intercédant en sa faveur auprès du Christ. Elle semble faire écho aux paroles de Robert de Rhuddlan. Dans son Historia ecclesiastica, rédigée au xie siècle, Orderic Vital rapporte que le seigneur gallois implora dans son dernier souffle Dieu et la Vierge (Fig. 10)73. À partir de ces quelques exemples peut naître l’hypothèse selon laquelle les inscriptions sur la lame des épées était un moyen de pallier à l’absence d’ultime communion lors du décès brutal du combattant. La présence sur un certain nombre de lames de motifs ornementaux végétaux, souvent interprétés comme de la vigne, sont peut-être à mettre en regard d’une évocation du vin de l’eucharistie, et ainsi d’une ultime communion74. Les armes du chevalier, bénies lors de son adoubement, se font alors amulettes et permettent même la poursuite de ses prières par-delà sa mort.

Fig. 10 : Dague n° 95, 49, Zeughaus, Berlin, xve siècle. L’inscription sanctmmriaahilfmir peut être traduite par « Sainte Marie, sauvez-moi ». Dessin : H. Fresenius. Source : Wegeli Rudolph, Inschriften auf Mittelalterlichen Schwertklingen, Leipzig, Druck von August Pries, 1904, p. 22 (voir l’image au format original)

35Une très grande partie des inscriptions présentes sur les lames médiévales demeurent cependant assez énigmatiques. Il est en effet rare que les formules religieuses soient aussi développées que dans les exemples précédents. Elles prennent plus souvent la forme de suites de lettres à priori indéchiffrables, ou du moins difficilement interprétables. Au vu de la propension des épées de cette période à présenter des formules religieuses ou des invocations, les spécialistes ont tenté de voir dans ces suites de lettres les abréviations ou les initiales de personnages bibliques ou d’incantations chrétiennes. Pour Jacques Stiennon, il était très courant au Moyen Âge d’abréger les nomina sacra, et ce pour deux raisons75. Tout d’abord, cela pourrait refléter une certaine réticence du scribe à inscrire en toutes lettres le nom de Dieu ou de saints. Mais le système abréviatif accorde également à l’inscription une certaine puissance symbolique, en faisant de l’initiale et de la finale les équivalentes de l’alpha et de l’omega. Ainsi, « les schémas abréviatifs xpus [(« Christus »)], ihs [(« Ihesus »)], ds [(« Deus »)] ont une valeur équivalente à un objet sacré et une vertu magique qui les apparente à une amulette. »76 Cette conception a conduit à des tentatives de classification des inscriptions en fonction de la récurrence de lettres ou de suites de lettres, guidées encore une fois en premier lieu par Rudolph Wegeli. Ainsi, la suite de lettres ned, fréquemment rencontrée, correspondrait aux initiales de Nomine Domini ou de Nomen Eternum Dei. Quant au groupe dic/dig, il s’agirait systématiquement des initiales de Dominus Iesus Christus et de Dei Genitrix.

36Nous émettons néanmoins de grandes réserves vis-à-vis de ces propositions de classification en fonction des lettres présentes. La première raison de cette réticence est que beaucoup d’auteurs du xxe et du début du xxie siècle ont suivi la classification proposée par Rudolph Wegeli sans porter sur elle de regard critique. Or, Wegeli met en avant les qualités de cette typologie en expliquant qu’elle permet de s’affranchir de la graphie des lettres, de la technique de mise en forme employée et de la morphologie de l’épée. Le choix délibéré de ne pas croiser les différentes données fournies par un même objet nous paraît problématique. Si elle demeure excusable pour un travail du début du xxe siècle, cette démarche n’est plus acceptable de nos jours. De plus, il apparaît que cette typologie est très fragile et ne peut pas toujours être exploitée telle quelle. Même les suites de lettres ned et nid, très fréquentes, peuvent faire partie du groupe des inscriptions benedictus. En réalité, l’interprétation de ces inscriptions dépend pour beaucoup de la sensibilité des auteurs de ces travaux. Un exemple éloquent est présenté par Vladimir Agrigoroaei dans un article concernant l’épée inscrite découverte en fouilles dans la ville roumaine de Satu Mare et datée des xiiie-xive siècles77. Au moment de sa découverte, les deux groupes de trois lettres présents sur chaque plat de sa lame avaient été transcrits par Tiberiu Bader par shr et aov78. Bader a proposé d’y voir les initiales de s(ancti) h(risti) r(egis) a(rma) o(mnia) v(incit). Lorsque Vladimir Agrigoroaei s’est intéressé à son tour à cette épée et à l’interprétation de son inscription, il a proposé non seulement une lecture paléographique différente, mais également un développement des initiales éloigné du premier. Ainsi, il propose d’y lire s(alvator) (i)h(esv) r(edemptor) a(nimarvm) d(omini) v(iversarvm) ou bien s(alvatoris) n(omine) r(edemptoris) a(ltissimi) d(omini) v(niversorvm)79. Dans le développement de Vladimir Agrigoroaei, il s’agit plus d’un fonctionnement synecdotique des lettres que de simples initiales. En effet, le h de (i) h(esv) n’est pas placé en première place mais représente à lui seul l’ensemble du mot. Estelle Ingrand-Varenne suggère quant à elle qu’il s’agit bien d’une initiale, à développer alors h(iesvs), en rappelant que les variations orthographiques étaient nombreuses à la période médiévale.

37Les interprétations peuvent ainsi être très différentes et semblent dépendre de nombreux facteurs. Dès la première étape de l’étude, l’observation paléographique est primordiale. La variabilité de sa lecture dépend grandement de la qualité de conservation de l’inscription et de l’expérience et des compétences de celui qui la déchiffre. En second lieu, son interprétation est d’autant plus soumise aux connaissances du chercheur, mais également à sa sensibilité. Les possibilités de développement d’initiales sont presque infinies, même s’il semblerait qu’elles soient souvent à lire au regard de personnages bibliques et de formules religieuses.

Les inscriptions cryptées ou indéchiffrables

38Une grande partie des inscriptions formées non pas de mots mais de suites de lettres demeure ainsi indéchiffrable pour leur lecteur, qu’il fût médiéval ou qu’il soit contemporain. Leurs tentatives de développement au regard de psaumes, de messes, de bénédictions ou encore de noms de saints ont été en partie inspirées par le symbole de la croix, très souvent présent au début et à la fin de ces inscriptions. Néanmoins, des doutes subsistent quant à la pertinence de ces interprétations. Le symbole de la croix est en effet présent dès les signatures de forgerons, qu’il s’agisse de Gicelin, d’Ulfbehrt ou d’Ingelrii, à priori très détachés de la liturgie chrétienne.

39Durant une importante partie de notre champ chronologique d’étude, les épées voient donc leur gorge occupée par des suites de lettres ne pouvant être lues de manière directe. C’est particulièrement le cas des épées de type XII, datées du xiie au xive siècle. Il s’agit souvent d’onciales, la plupart du temps très rapprochées afin d’optimiser l’utilisation de l’espace disponible dans les gorges. Si certaines lettres et certains groupes de lettres peuvent parfois être mis en regard de formules particulières ou d’initiales de protagonistes des saintes écritures, leur sens nous échappe dans la plupart des cas, et les possibilités d’interprétations sont multiples. L’un des exemples les plus intéressants à ce sujet est celui d’une épée découverte à Levetzow, au nord de l’Allemagne80. Sur chaque plat de sa lame se développe une inscription dont trente-trois lettres sont lisibles. L’une des faces porte l’inscription +benedicatiniusdici.ra.icniuiomuenie...+. Donat Aleksandrovič Drboglav propose d’y voir principalement des initiales, et ainsi de lire benedic, a(ltissime) t(er), a(n), n(omine) i(esu) s(alvatoris), d(omoni) i(esu), c(hristi) i(esu), t(er) r(edemptoris) a(nimarum) [i(es)u] c(risti), N(omine) i(es)u, i(esu) o(mnipotentis), m(arie) v(irginis) e(terne). n(omine) ie(su)... Marian Głozek et Leszek Kajzer, quant à eux, proposent plutôt d’interpréter cette inscription comme des abréviations des mots benedicat in ius d(omini) ch(rist)i radic(is) n(ostr)i v(iv)i om(inis,-en,-nes) venie(-ntis,-ns,-ntes)... Il s’agit dans les deux cas de développements de l’inscription au regard de la liturgie chrétienne, mais selon deux stratégies, deux sensibilités différentes.

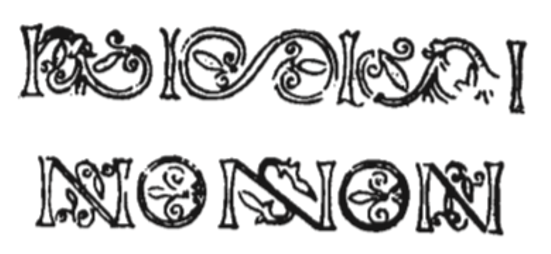

40En parallèle de ces inscriptions complexes, les xiiie et xive siècles en voient de nombreuses autres composées de seulement quelques lettres. Leur simplicité n’est qu’une impression, puisque leur interprétation est parfois encore plus difficile que pour les précédentes. Les lettres et symboles qui les composent peuvent être écartés de manière à occuper tout l’espace de la gorge, ou bien rassemblés en une zone limitée. C’est le cas de l’inscription présente sur Lobera, l’épée conservée à Séville et réputée comme ayant appartenu à saint Ferdinand III de Castille81. Sur l’un des plats sont présentes quatre lettres I, tandis que l’autre porte l’inscription nonon (Fig. 11). D’après Ewart Oakeshott, il faudrait y lire le nom de Jésus inscrit quatre fois, et un palindrome évoquant l’invocation o Nomine Sancti, en considérant que les éléments végétaux entrelacés dans les lettres n correspondraient à des s. Chose étrange, les motifs de feuillages placés entre les i ne sont quant à eux pas pris en compte par Oakeshott pour l’interprétation. Peut-être l’auteur ne les a pas considérés au vu de leur position couchée. Pourtant, les épées présentent assez fréquemment des lettres orientées d’une manière non-conventionnelle. Peut-être pouvons-nous lire dans ces trois s couchés l’incantation s(anctus) s(anctus) s(anctus) que chantent les séraphins de l’Apocalypse en louange à Dieu82. Comme toutes les autres, cette inscription est sujette à discussion et les hypothèses à son sujet ne demeureront probablement que des spéculations.

Fig. 11 : Épée dite « Lobera », réputée comme ayant appartenu à Ferdinand III de Castille, Armurerie royale, Madrid, avant 1250. Inscriptions présentes sur les deux pans de la lame. Dessin : Ewart Oakeshott. Source : Oakeshott Ewart, The Archaeology of Weapons: Arms and Armour from Prehistory to the Age of Chivalry, Woodbridge, Boydell Press, 1999, p. 217 (voir l’image au format original)

41L’épée innommée du Musée Bernard d’Agesci de Niort, datée du xiiie siècle, peut être intégrée à cette catégorie particulière d’inscriptions (Fig. 12)83. Les motifs damasquinés présents sur sa lame semblent correspondre à une suite de trois t réalisés sous leur forme onciale, séparés par un motif longiligne et encadrés de motifs cruciformes auxquels il manquerait une branche.

Fig. 12 : Épée innommée, Musée Bernard d’Agesci, Niort, début xiiie siècle. Détail de l’inscription présente dans la gorge de la lame. Photographie : Valentin Louineau (voir l’image au format original)

42Une inscription très similaire est présente dans la gorge de l’épée UMF/B 74 découverte à Uppsala, en Suède, et datée de la seconde moitié du xiie siècle84. Une différence réside dans le nombre de lettres inscrites, puisque l’épée d’Uppsala ne possède que deux t séparés par un unique motif de croix à laquelle il manquerait une branche (Fig. 13). Sur l’autre plat de la lame suédoise peut être lue une inscription particulièrement complexe composée des lettres scsdxceroxmatrciiisscsdx cernisscsdxmtoerisc. L’épée de Niort possède des restes de motifs damasquinés sur l’autre pan de sa lame, mais ils sont aujourd’hui trop érodés pour pouvoir être déchiffrés. Ils semblent en tout cas bien moins nombreux et ne correspondent à priori pas à des lettres. Une radiographie permettrait peut-être de le confirmer ou de l’infirmer. Enfin, notons que les lettres de l’inscription de l’épée suédoise sont écartées de manière à occuper la moitié de la gorge, tandis que les motifs de celle de Niort n’en occupent qu’environ 8 cm. Ces différences entre les deux objets peuvent cependant être éclipsées par leurs similitudes. Beaucoup d’éléments rapprochent l’inscription de l’épée de Niort de celle de l’épée d’Uppsala. Elles sont toutes deux réalisées par damasquinage, au moyen d’un métal de couleur grise qui pourrait être de l’argent. Une analyse par fluorescence X est prévue pour vérifier cette hypothèse sur l’épée de Niort85. Les datations chrono-typologiques correspondent également, toutes deux placées entre la seconde moitié du xiie siècle et le début du xiiie siècle. Enfin, les motifs sont morphologiquement très proches, les T sont représentés sous leur forme onciale, et, chose plus marquante encore, ces derniers sont réalisés alternativement dans leur position classique et selon un effet de miroir. Cette variation dans l’orientation des lettres est chose peu rare dans les inscriptions sur épées médiévales86. La brièveté de notre étude ne nous a pas permis de consacrer beaucoup de temps à bâtir des hypothèses quant aux raisons de ces différences d’orientation des signes graphiques. Nous pouvons tout du moins noter ici que ce sont très fréquemment les lettres a, u, r et t qui sont inscrites à l’envers. Les inscriptions sur épées étant par essence des inscriptions en mouvement, visibles selon différents angles, peut-être est-ce ici un jeu de la part de leurs concepteurs.

Fig. 13 : Épée n° UMF/B 74, Museum Gustavianum, Uppsala, seconde moitié du xiie siècle. Détail des inscriptions situées sur l’un des pans de la lame. Dessin : John Worley. Source : Wagner Thomas Gregor, Worley John, Holst Blennow Anna et Beckholmen Gunilla, « Medieval Christian invocation inscriptions on sword blades », Waffen- und Kostümkunde vol. 51 no 1 (2009), p. 29 (voir l’image au format original)

43La tentative d’interprétation de cette suite de t n’a conduit qu’à des pistes de réflexion. Les auteurs de l’article dans lequel est présentée l’épée d’Uppsala proposent de voir dans les croix à trois branches une forme particulière de la lettre a, utilisée notamment sur l’anneau inscrit de Paußnitz, daté des environs de 1150. La suite de lettres tatat que cela supposerait pour l’épée de Niort n’a pas davantage aidé à sa compréhension. En revanche, il apparaît qu’un certain nombre d’inscriptions sur épées médiévales comporte une alternance de t et de voyelles. Ewart Oakeshott présente ainsi une épée conservée à la Tour de Londres et datée d’entre la fin du xiiie et le début du xive siècle87. Sur la lame sont gravés des cercles concentriques enserrant les lettres totototo. Pour Oakeshott, il s’agit d’une devise courante sur les anneaux des xiiie-xive siècles et qui symboliserait un serment de fidélité ou de loyauté. Néanmoins, l’auteur ne mentionne aucune source ni aucun exemple auquel nous aurions pu nous référer pour vérifier cette affirmation88. Peut-être ne fait-il allusion qu’à l’anneau de Paußnitz. Un autre exemple est inscrit sur l’épée n° 89.97.1 du Musée de Chalon-sur-Saône présentée par Fabrice Cognot dans le cadre de sa thèse89. Sur la lame se trouvent gravées les lettres +ata+ encadrées de croix potencées. Fabrice Cognot n’a toutefois pas poussé plus avant l’étude de cette inscription. Nous ne pouvons ainsi proposer guère plus qu’un constat d’une certaine récurrence, bien que sous des formes différentes, de l’alternance de la lettre t et de voyelles sur les lames d’épées datées entre le xiie et le xive siècle.

44Si ces inscriptions sont aujourd’hui énigmatiques et sujettes à de nombreux débats quant à leurs interprétations, il est toutefois exclu de proposer l’hypothèse selon laquelle elles n’auraient aucun sens90. Le fait que la plupart des artisans du métal soient illettrés à la période médiévale ne suffirait pas à expliquer qu’ils aient placé des inscriptions dénuées de signification sur tant d’épées, objets onéreux et précieux s’il en est. Un phénomène se constate bien à la lecture de ces inscriptions. S’il n’est que rarement possible d’en proposer une interprétation certaine, nous remarquons que ces derniers types d’inscriptions sur épées semblent n’avoir jamais subi l’effet d’une certaine norme dans leur composition. Elles semblent davantage relever d’une volonté individuelle, peut-être de la part de leur commanditaire en fonction de sa richesse ou de son statut social. Les raisons de cette grande diversité ne peuvent qu’être supposées et ne trouveront probablement jamais de réponse fixe. C’est pourquoi nous ne ferons que suggérer des pistes de réflexion à leur sujet.

45Au Moyen Âge, l’écriture est longtemps restée une pratique professionnelle réservée aux membres du clergé. Si le xiie siècle voit l’émergence de scribes professionnels non clercs, ils représentent toujours une fraction minime de la société91. Une très large part de cette dernière est donc illettrée. Peut-être seuls les clercs en charge de la composition des inscriptions dites indéchiffrables possèdent leurs clés d’interprétation. Il est alors possible d’imaginer que ces abréviations soient conçues pour être comprises par des lecteurs qui y sont initiés. Il semble que cela soit chose courante au Moyen Âge, notamment dans le monde des manuscrits. Les systèmes abréviatifs propres aux textes théologiques, juridiques, médicaux, philosophiques, canoniques ou encore astrologiques ont été instaurés très tôt92. Ainsi, les scribes spécialisés dans l’une ou l’autre de ces disciplines sont habitués à pratiquer et à interpréter ces systèmes abréviatifs. Néanmoins, ce schéma ne semble pas applicable aux épées, car si des clercs sont à l’origine des inscriptions sur épées, ils n’en sont très probablement pas les destinataires. En revanche, peut-être pouvons-nous considérer une application de ce réflexe lors de la réalisation des inscriptions sur les épées. Un scribe ayant l’habitude de rédiger tel texte théologique ou tel document juridique, s’étant vu confier la production d’une inscription pour épée, a peut-être appliqué les abréviations dont il avait usage quotidiennement.

46Il est possible d’essayer d’expliquer l’abréviation des inscriptions pour des raisons plus esthétiques. En effet, une inscription est également à considérer en tant qu’ornementation de son support. Estelle Ingrand-Varenne ajoute à cette conception l’idée selon laquelle la composition textuelle fait l’objet d’une certaine forme esthétique, passant par « la simplicité, la clarté, la sobriété, parfois un certain dénuement, voire une nudité, qui lui confèrent intensité, force et énergie »93. Pour Jacques Stiennon, qui se concentre sur le monde manuscrit, les abréviations ont un véritable rôle visuel, qui participe à la « couleur du texte »94. Il est également possible de voir dans cette brièveté une manière d’attiser l’intérêt du lecteur, ou encore un moyen mnémotechnique pour retenir ces inscriptions95. Enfin, Laurence Doucet, qui s’est intéressée aux inscriptions sur les épées dans la matière de Bretagne, propose de les appréhender comme les héritières d’une longue tradition mystique. Ainsi explique-t-elle que, paradoxalement, ces écrits étaient « visibles de tous mais destinés à n’être compris que de certains "initiés" et donnent un certain pouvoir, une certaine valeur à l’épée »96. Peut-être faudrait-il également enquêter du côté d’autres pratiques abréviatives courantes au bas Moyen Âge, telles que les signatures-rébus ou les monogrammes.

47Pour terminer, et en complément de ces points de vue d’historiens, de philologues et d’épigraphistes, nous nous risquerons à proposer une vision plus archéologique de ces inscriptions abrégées. Les gorges des épées médiévales sont un cadre que nous qualifierons presque de « naturel », un champ épigraphique prêt à accueillir une inscription et dont les bords jouent le rôle de réglures. Si elles se prêtent à cet accueil, les gorges ne sont cependant pas conçues dans ce but. Leur longueur est déterminée par des considérations techniques et mécaniques, liées à la fabrication de l’épée et à son utilisation au combat. Ce sont ainsi les concepteurs des inscriptions qui doivent organiser leur travail et l’adapter en fonction de ce champ épigraphique prédéfini. Cela explique, à nos yeux et au moins en partie, le large recours à l’abréviation de mots et à l’utilisation d’initiales dans les inscriptions des épées médiévales. Il ne s’agit cependant pas de la réponse exclusive à apporter à cette question complexe. Si le manque de place était la seule raison de ces abréviations, nous pouvons imaginer que leurs concepteurs auraient eu un fort recours aux lettres conjointes, entrelacées ou enclavées. C’était chose extrêmement courante dans les documents épigraphiques au Moyen Âge central. Néanmoins, nous n’en connaissons personnellement aucun exemple pour ce qui est des inscriptions sur épées.

48Les inscriptions semblent se raréfier avec le développement des arêtes médianes sur les lames médiévales. À partir du xive siècle, période où se développe ce phénomène, les lames n’offrent alors plus cet espace large et plan qu’était la gorge et qui constituait un champ épigraphique naturel.

Conclusion

49Ce rapide panorama des épées inscrites n’a en aucun cas la prétention d’être exhaustif. Nous avons fait le choix de ne présenter que les types d’inscriptions les plus courants du xie au xve siècle. Depuis leur apparition à l’âge du Bronze, les épées ont fait l’objet de traitements esthétiques particuliers. C’est principalement à partir du haut Moyen Âge que les lames ont accueilli des inscriptions selon différentes techniques, de la simple incision au complexe damasquinage en passant par l’incrustation de lettres d’acier. Les épées du début de notre période d’étude semblent avoir porté principalement ce qui pourrait être des noms d’ateliers ou d’artisans. Ulfbehrt, Gicelin et Ingelrii n’en sont que les témoins les plus courants et les plus célèbres. Après s’être fait discrètes, les inscriptions en lien avec la religion chrétienne prennent le pas sur les précédentes, non sans être passées par un stade de cohabitation sur les lames. Le développement des inscriptions religieuses semble avoir été concomitant de celui de l’ordre chevaleresque et de la mainmise progressive de l’Église sur cette institution.

50Dans le monde germanique encore non-christianisé, l’ornementation d’armes et d’armures était une action considérée comme vectrice de pouvoirs magiques. Il n’est pas exclu que cette conception ait glissé dans les mains des combattants chrétiens médiévaux. Les inscriptions semblant interpeller Dieu, le Christ, la Vierge ou certains saints sont probablement des prières adressées afin de conduire la main du combattant et de le protéger sur le champ de bataille. Ces messages peuvent également avoir un rôle mémoriel, commémoratif, viatique ou légitimant la violence par une volonté d’ordre divin. Les inscriptions sur épées semblent en tout cas avoir été quelque chose de très personnel. Très rares sont celles composées de la même manière, même lorsqu’il s’agit d’inscriptions qui seraient liées au fabricant de l’épée, ces dernières pouvant subir des variations orthographiques.

51Enfin, nous rappellerons que de nombreuses inscriptions sur épées demeurent et demeureront probablement ininterprétables. Si nous émettons des doutes quant aux différentes interprétations proposées par ceux qui les ont étudiées, nous ne sommes pas pour autant en mesure de les corriger. Leur compréhension était même probablement hors de portée de la plupart des médiévaux, non seulement par leur cryptage, mais surtout parce que seule une minorité de la population était lettrée. Il ne fait cependant aucun doute que leur conception est le fruit de réflexions poussées. Pour Cécile Treffort, il existait nécessairement « un lien étroit, dans l’esprit du commanditaire, entre le contenu du texte et le lieu où il prenait place. Le texte épigraphique ne peut pas se comprendre pleinement s’il est coupé de son contexte matériel »97. Estelle Ingrand-Varenne précise que « le fait que prendre place à l’intérieur d’un espace à l’époque médiévale signifie participer pleinement à cet espace et être entièrement soumis à ses caractéristiques. Cette relation d’appartenance est en quelque sorte dynamique. Ainsi l’inscription n’est qu’une partie d’un tout : elle reçoit et apporte quelque chose à l’espace qui l’accueille »98. Le placement d’inscriptions dans l’acier des lames avait nécessairement un but. Nous ne pouvons aujourd’hui qu’émettre des hypothèses quant à savoir lequel.

Bibliographie

Sources primaires

Andrieu Michel, Le Pontifical romain au Moyen Âge. Tome 3 : Le pontifical de Guillaume Durand, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1959.

Walter Philippe et Poirion Daniel (dir.), Le Livre du Graal I : Joseph d’Arimathie ; Merlin ; Les premiers faits du roi Arthur, Paris, Gallimard, 2001.

Walter Philippe et Poirion Daniel (dir.), Le Livre du Graal III : Lancelot : la seconde partie de la quête de Lancelot ; La Quête du saint Graal ; La Mort du roi Arthur, Paris, Gallimard, 2009.

Sources secondaires

Agrigoroaei Vladimir, « Un nouveau regard porté sur l’épée à inscription de Satu Mare (xiiie-xive siècles) », Apulum vol. 50 (2013), pp. 205‑215.

Aurell Martin, Excalibur, Durendal, Joyeuse : la force de l’épée, Paris, Presses universitaires de France, 2021.

Bader Tiberiu, « Ein mittelalterliches Schwert mit Inschrift aus Satu Mare (Rumänien) », Študijné zvesti: Archeologického Ústavu Slovenskej Akadémie Vied vol. 21 (1985), pp. 257‑264.

Bergland Håvard, La forge : art et techniques, Paris, Éditions Vial, 2018.

Bornschlegel Franz-Albrecht, « Blutgetränkte Buchstaben ? Inschriften auf Schwertern, Degen und Dolchen », dans Vavra Elisabeth et Bauer Matthias Johannes (dir.), Die Kunst des Fechtens, Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2017, pp. 285-318.

Cazal Yvonne, Parussa Gabriella, Pignatelli Cinzia et Trachsler Richard, « L’orthographe : du manuscrit médiéval à la linguistique moderne », Médiévales no 45 (2003), pp. 99‑118.

Cognot Fabrice, L’Armement médiéval : Les armes blanches dans les collections bourguignonnes, Thèse de doctorat : Archéologie [non-publiée], Université Paris I Panthéon Sorbonne, Paris, 2013.

Davidson Hilda Roderick Ellis, The Sword in Anglo-Saxon England: its archaeology and literature, Woodbridge, Boydell Press, 1998.

Debiais Vincent, La croisée des signes : l’écriture et les images médiévales (800-1200), Paris, Les Éditions du Cerf, 2017.

Demurger Alain, « Croix », dans Bériou Nicole, Josserand Philippe et Chartrain Frédéric (dir.), Prier et combattre : dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge, Paris, Fayard, 2009, pp. 282‑283.

Doucet Picano Laurence, Écritures secrètes, écritures magiques : imaginaire de la cryptographie dans la matière de Bretagne des xiie et xiiie siècles, Thèse de doctorat : Lettres et arts [non-publiée], Université Grenoble-Alpes, Grenoble, 2017.

Ferguson George, Signs and Symbols in Christian Art, New York, Oxford University Press, 1961.

Galbiati Roberto, « Le iscrizioni Fol e Fel e il perduto mosaico pavimentale della chiesa di Santa Maria Maggiore di Vercelli (metà xii secolo) », Annali della Scuola normale superiore di Pisa: Classe di lettere e filosofia vol. 9 no 2 (2017), pp. 357‑385.

Glosek Marian et Makiewicz Tadeusz, « Two incrusted medieval swords from Zbaszyn, Lubusz voivodship », Gladius XXVII (2007), pp. 137‑148.

Hériché Pradeau Sandrine, Les inscriptions romanesques dans la prose arthurienne du XIIIe au XVe siècle, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2020.

Hurtado Larry W., « The Origin of the Nomina Sacra: A Proposal », Journal of Biblical Literature vol. 117 no 4 (1998), pp. 655‑673.

Ingrand-Varenne Estelle, « Peur du vide ? L’économie graphique des inscriptions médiévales », Viator vol. 50 no 1 (2019), pp. 107‑135.

Ingrand-Varenne Estelle, Langues de bois, de pierre et de verre : latin et français dans les inscriptions médiévales, Paris, Classiques Garnier, 2017.

Jaspert Nikolas, « Vierge », dans Bériou Nicole, Josserand Philippe et Chartrain Frédéric (dir.), Prier et combattre : dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge, Paris, Fayard, 2009, pp. 958‑961.

Lhoste Jean et Buigné Jean-Jacques, Armes blanches françaises : symbolisme, inscriptions, marquages, fourbisseurs, manufactures, La Tour-du-Pin, Éditions du Portail, 1994.

Le Provost Cédric, « La mise en œuvre de la damasquinure à l’époque mérovingienne. Aspects techniques et proposition de restitution du mode opératoire suivi par l’artisan damasquineur », Archéologie du Midi Médiéval vol. 35 (2017), pp. 225‑227.

Louineau Valentin, Les épées médiévales dans l’Ouest de la France. Guide méthodologique, Mémoire de Master 2 : Archéologie [non-publié], Université de Poitiers, Poitiers, 2020.

Louineau Valentin, Les épées médiévales découvertes et conservées dans le Grand Ouest de la France (xie-xve siècles), Mémoire de Master 1 : Archéologie [non-publié], Université de Poitiers, Poitiers, 2018.

Marek Lech, « The Blessing of Swords. A New Look into Inscriptions of the Benedictus-Type », Acta Militaria Mediaevalia vol. 10 (2014), pp. 9‑20.

Martin Hervé, « La fonction polyvalente des croix à la fin du Moyen Âge », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest vol. 90 no 2 (1983), pp. 295‑310.

Mineo Émilie, L’artiste, l’écrit et le monument. Signatures épigraphiques en France au Moyen Âge central, Thèse de doctorat : Épigraphie [non-publiée], Université de Poitiers, Poitiers, 2016.

Moilanen Mikko, « On the manufacture of iron inlays in sword blades: an experimental study », Fennoscandia Archaeologia vol. 26 (2009), pp. 23‑38.

Moran Patrick, « Les épées du roi Arthur », Questes no 11 (2007), pp. 26‑35.

Müntz Eugène, « Les épées d’honneur distribuées par les papes », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres no 4 (1895), pp. 316‑318.

Oakeshott Ewart, The Archaeology of Weapons: Arms and Armour from Prehistory to the Age of Chivalry, Woodbridge, Boydell Press, 1999.

Oakeshott Ewart, The Sword in the Age of Chivalry, Woodbridge, Boydell Press, 1998.

Oakeshott Ewart, Records of the Medieval Sword, Woodbridge, Boydell Press, 1991.

Pastoureau Michel, « La coquille et la croix : les emblèmes des croisés », dans Delort Robert (dir.), Les croisades, Paris, Éditions du Seuil, 1988, pp. 132‑139.

Stalsberg Anne, « The Vlfberht sword blades reevaluated », [consulté le 10 janvier 2021. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download ?doi =10.1.1.499.3126&rep =rep1&type =pdf], 2008.

Stiennon Jacques, L’écriture, Turnhout, Brepols, 1995.

Storelli Xavier, « Les chevaliers face à la mort soudaine et brutale : l’indispensable secours de l’Église ? », dans Aurell Martin et Girbea Catalina (dir.), Chevalerie et christianisme aux xiie et xiiie siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, pp. 149‑177.