- Accueil

- > Livraisons

- > Quatrième livraison

- > Espace du cloître, espace factoriel

Espace du cloître, espace factoriel

Par Marie Fontaine-Gastan

Publication en ligne le 10 janvier 2022

Texte intégral

1L’introduction le pose clairement : l’étude des inscriptions du cloître de Roda de Isábena est confrontée au vertige du nombre : 233 inscriptions mises en place dans l’espace claustral ; 6800 signes tracés dans la pierre. L’épigraphie médiévale n’a pas coutume de se confronter à de tels ensembles, et sans doute ne dispose-t-elle pas des outils intellectuels et documentaires pour manipuler des quantités aussi importantes d’informations paléographiques, techniques et textuelles. La lecture globale du cloître ne pouvait pourtant pas faire l’économie d’un examen détaillé de toutes les inscriptions, de la description de toutes les formes en présence et de la comparaison de toutes les données épigraphiques, condition indispensable pour une étude expérimentale permettant de tester plusieurs hypothèses quant à la datation, l’autorité ou la fonction des textes. C’est à partir de l’observation in situ des documents que les principales conclusions exposées dans les chapitres précédents ont été établies, mais l’on pouvait, grâce à l’outil de l’analyse factorielle, formaliser ces observations et les mettre en relation, pour fabriquer un nouvel espace d’observation dans lequel les objets, représentés par leur description codifiée, sont disposés en fonction de leur différence du point de vue de cette description. Cette expérience permet alors d’appréhender les grandes tendances, les articulations du corpus, mais aussi les aspects ou croisements contre-intuitifs, ou du moins inaperçus de prime abord. Elle permet aussi d’objectiver l’observation elle-même et facilite l’exercice de la réflexivité.

Questions de méthode

2À partir d’un tableau contenant l’ensemble des données produites par l’équipe sur le terrain à propos de la technique, de la paléographie, des formulaires etc., une analyse factorielle des correspondances a donc été produite. Il s’agit de proposer une vue d’ensemble des inscriptions au regard de multiples descriptions complémentaires produites par plusieurs spécialistes et de gérer l’ensemble des variables retenues dans l’analyse. Elle permet ainsi d’observer des rapprochements entre les différents domaines de l’étude que nous avons d’abord envisagés séparément ; de rapprocher ainsi l’écriture de la technique, la mise en page des formules obituaires, le décor de la position des blocs, etc. En outre, l’analyse factorielle correspond à une lecture structurée du corpus par le biais de procédures contrôlées, qui, sans se substituer aucunement aux interprétations particulières, les éclaire par l’écart1.

3L’analyse des correspondances multiples permet en effet de visualiser la distance entre les modalités d’une série de variables mobilisées pour décrire un certain nombre d’individus – en l’occurrence, des inscriptions –, aussi bien qu’entre les individus décrits par ces modalités. Il est pour cela nécessaire de commencer par établir les variables de la description, ainsi que les différentes modalités de ces variables, ce qui ne peut se faire qu’après une observation minutieuse des sources – en d’autres termes, l’analyse factorielle ne fait émerger aucune connaissance « spontanée », mais permet de systématiser les descriptions et de visualiser les données2. Dans le cas de l’examen de Roda - et c’est l’une des singularités de la démarche ici présentée -, les variables et les modalités sont établies par différents membres de l’équipe, s’intéressant chacun à des aspects particuliers en fonction de leur spécialité, et elles ont été rassemblées a posteriori pour former une seule grille de lecture.

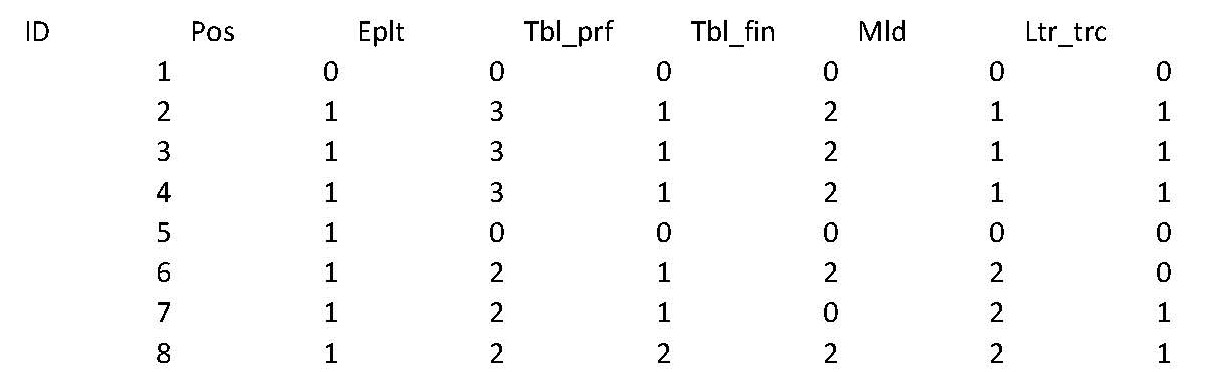

4À partir de cette grille rassemblant l’intégralité des données de terrain, on procède au codage, c’est-à-dire au remplissage d’un tableau comportant en ligne : les individus (ici, l’unité est donc le document, soit l’objet-inscription dans son unité matérielle) ; en colonnes : les différentes variables ; un chiffre renvoie à chacune des modalités.

Tableau 1 – Extrait du codage (15e version). L’identifiant est en première colonne, on trouve ensuite les différentes variables.

5Dans notre cas, et contrairement à la situation générale, il est possible d’attribuer plusieurs modalités à chaque individu, qui comptera donc plusieurs fois. On peut ensuite réaliser l’analyse par divers procédés ; ici, c’est R et le package d’Alain Guerreau « multivar » qui ont été employés3. Le logiciel transforme le tableau de codage en matrice comportant désormais une colonne par modalité, et non plus par variable, codée pour chaque ligne par un 0 (la modalité ne décrit pas l’individu) ou un 1 (la modalité décrit l’individu). On peut ensuite initier l’analyse pour obtenir un certain nombre d’informations à partir de ces données. On peut s’intéresser aux variables prises individuellement, en étudiant les tris à plat, ou encore aux variables deux par deux, en étudiant les tris croisés associés aux tableaux de contingence.

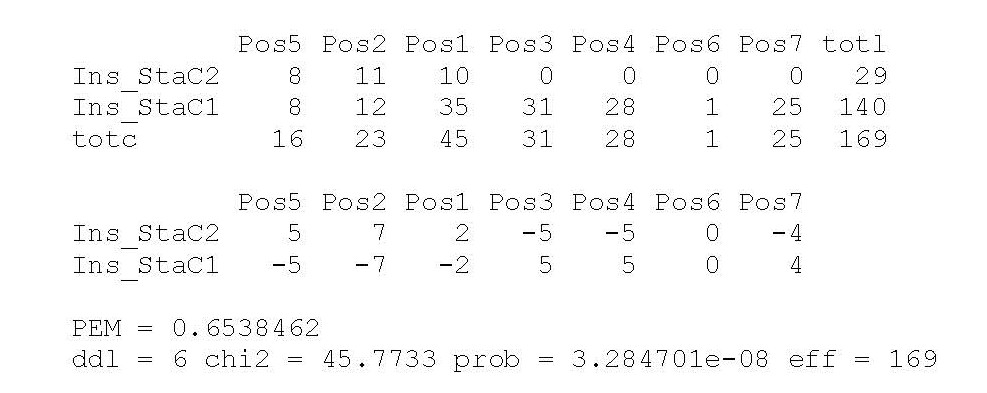

Tableau 2 - Extrait du fichier rodaV15.tcr, comprenant l’ensemble des tris croisés. Ici, la variable « Position » est croisée avec la variable « statut social dans l’inscription ». La p-valeur (« prob »), qui indique la probabilité que les résultats obtenus soient dus au hasard est ici concluante (inférieure à 0,05, seuil conventionnel), mais cet indicateur ne dit rien de la force de la liaison entre modalités, à la différence du PEM (« pourcentage de l’écart maximum », mis au point par Philippe Cibois) qui indique le rapport du tableau à la situation du plus grand écart à la situation d’indépendance. Ici, la position de l’inscription est bien liée au statut social du défunt, la salle capitulaire (Pos7), l’est (Pos4) et le sud (Pos3) sont caractéristiques des clercs (Ins_StaC1), contrairement aux galeries nord (Pos1), ouest (Pos2) et au mur nord (Pos5) liées aux laïcs (Ins_StaC2).

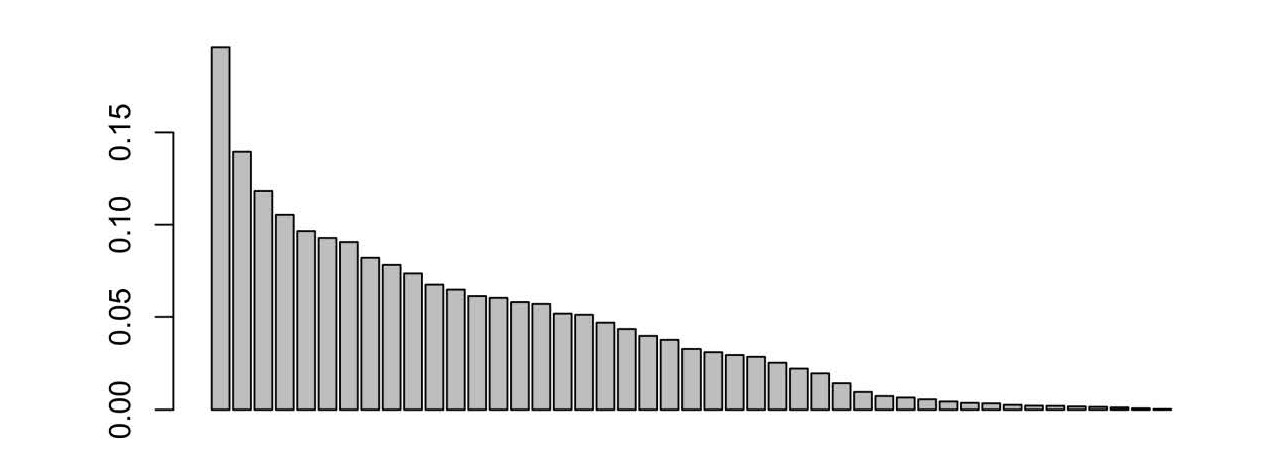

6C’est cependant pour envisager l’ensemble des données en même temps, qui plus est lorsque l’on a un grand nombre de modalités, que l’analyse factorielle devient précieuse. Ce qui en fait la solidité n’est d’ailleurs pas le nombre d’individus en soi, mais la taille du tableau, bornée aussi bien par le nombre de modalités. Notre tableau comporte 233 individus pour 38 variables possédant chacune au moins 3 modalités. Le programme calcule alors la distance entre toutes les colonnes du tableau, selon diverses modalités en fonction du type d’analyse factorielle choisi. Il établit les facteurs qui résument au mieux l’information qu’est la distance entre toutes les modalités, le premier facteur portant la plus grande partie de l’information, autrement dit constituant l’opposition principale au sein du corpus, les suivants étant calculés sur l’information restante, non prise en compte par le premier facteur. On doit alors choisir le nombre de facteurs retenus pour l’analyse (théoriquement, il y en a autant que de modalités, mais en pratique, on ne va jamais en examiner plus de cinq, les suivants ne portant plus de toute façon qu’une part infime de l’information), et observer la répartition de l’information au sein des différents facteurs. Ainsi, ici, le premier facteur porte 19,61 % de l’information, et les trois suivants respectivement 13,95 %, 11,93 %, 10,53 %, ce qui porte le total de l’information dans les axes retenus pour l’analyse à 56,02 %.

Figure 1 - Distribution de l'information sur les différents axes

7On peut alors examiner numériquement les différents facteurs et la contribution à ces facteurs de chacune des modalités, c’est-à-dire leur importance pour l’interprétation de chaque axe. Mais l’interprétation des résultats peut aussi se faire en combinaison avec la représentation graphique de ces données, en explorant successivement les différents plans factoriels, tout en étudiant également les valeurs numériques se rapportant aux axes constituant ces plans factoriels (quantité d’information portée par chaque axe, contribution des différentes modalités à la formation de chacun de ces axes).

Visualiser la collection de Roda

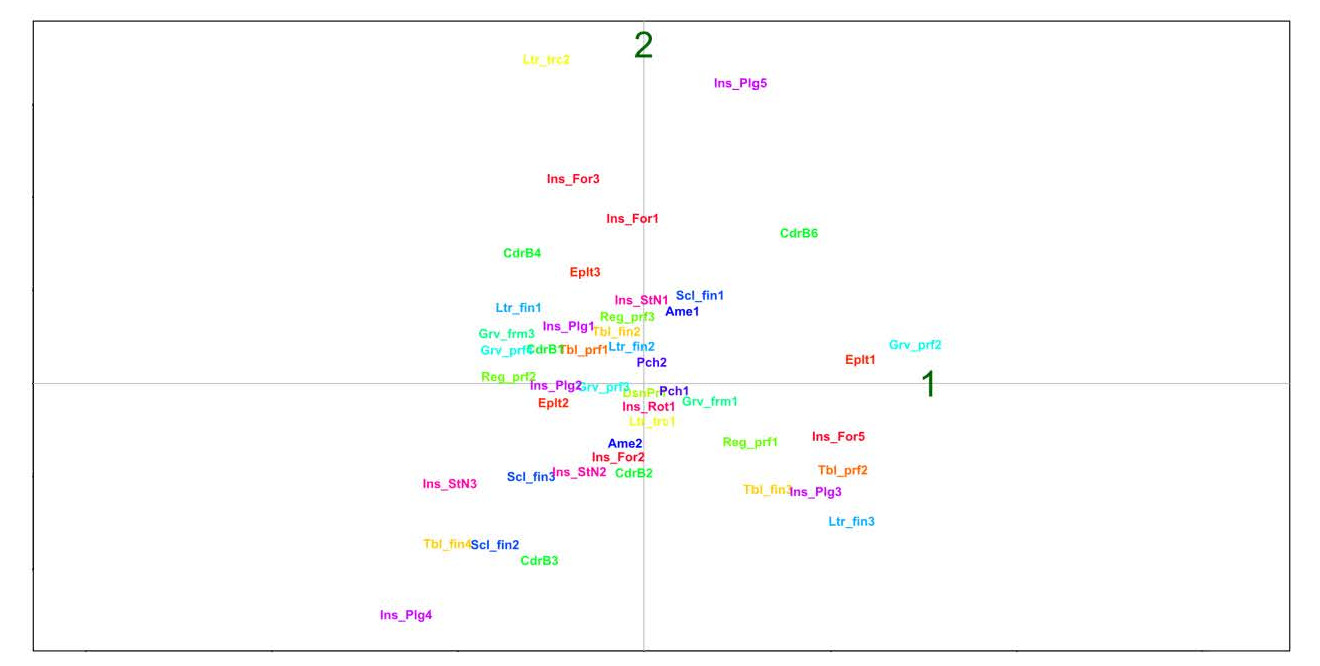

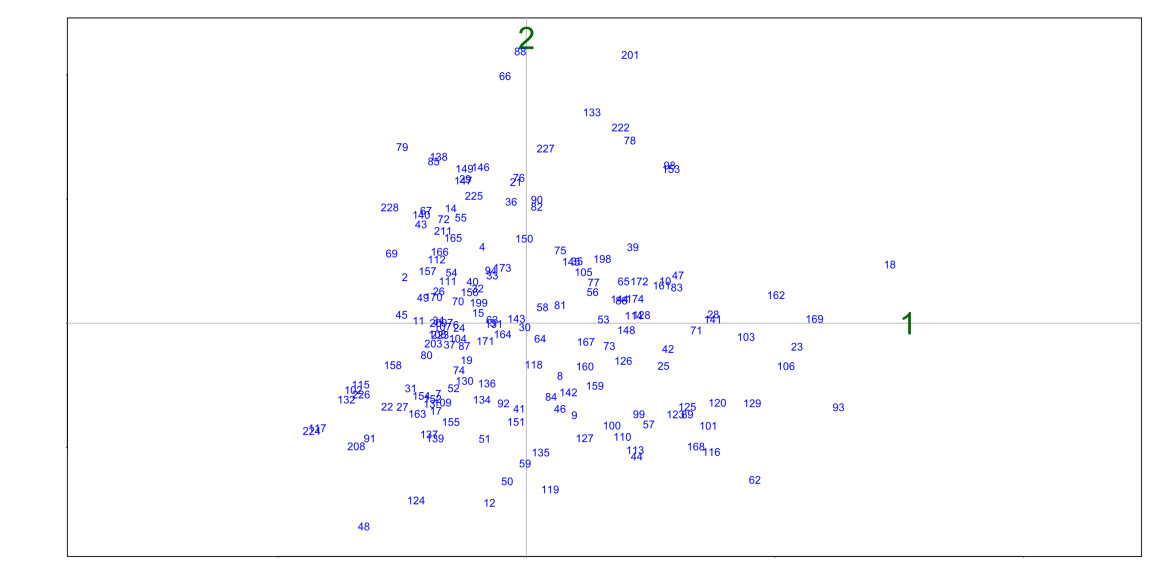

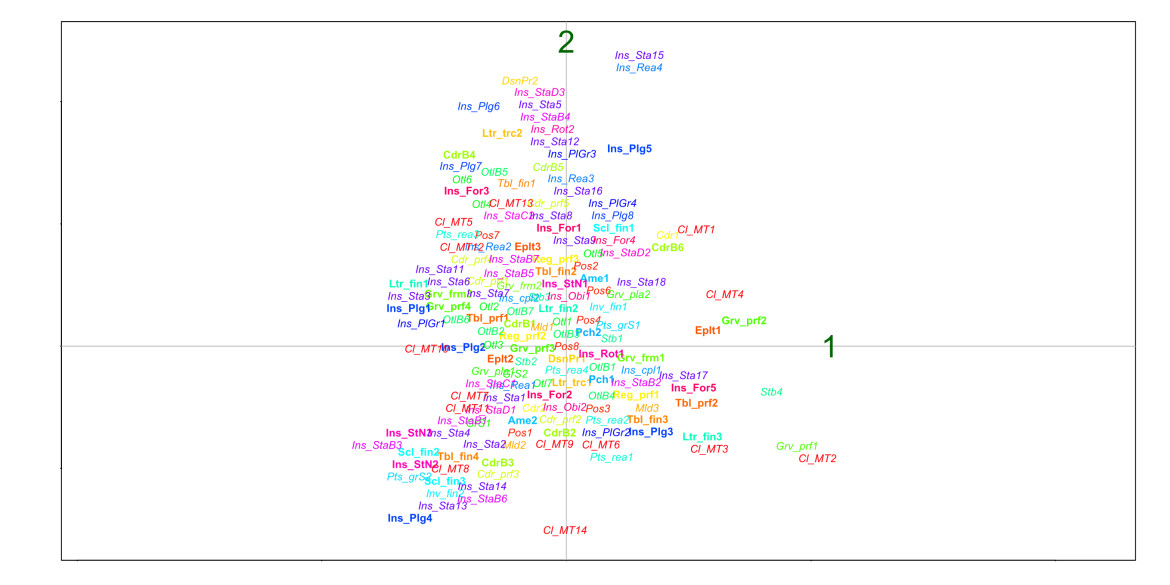

8Comme le montre la figure 2 ci-dessus, on visualise généralement d’abord les points-colonnes (modalités).

Figure 2 - Plan 1-2 de l'analyse factorielle des correspondances, points-colonnes, sans les modalités supplémentaires.

9Ici, on n’a fait apparaître que les modalités actives, c’est-à-dire celles qui concernent assez d’individus pour être prises en compte dans le calcul des axes, pour la première interprétation du graphique. La première opposition à considérer est celle de l’axe 1, droite/gauche. Globalement, les résultats sont cohérents avec les analyses particulières déjà réalisées. L’opposition majeure, sur l’axe 1, est celle des objets soignés, travaillés, élaborés, avec les objets moins travaillés, éventuellement abîmés. En effet, à droite de l’axe 1, là où l’on trouve les modalités liées à la finition la plus faible (Ltr_fin3, mauvaise finition des lettres) ou à la qualité moindre de la réalisation, que cela concerne la forme de la gravure (Grv_frm1, gravure en V), sa profondeur (Grv_prf2, inscriptions incisées), la réglure (Rgl_prf1, absence de réglure), le tracé des lettres (Ltr_trc1, soit pas de tracé des lettres), les points (Pts_rea1, pas de points, mais aussi Pts_rea2, réalisés à la broche), dans le quadrant supérieur droit. Seule la finition de la sculpture se comporte de manière différente, ce qui avait déjà été remarqué au moment de la conception de la grille d’observation (d’où une variable portant spécifiquement sur l’inversion de la gravure et de la sculpture – variable ici passée en supplémentaire, pour éviter la redondance avec d’autres variables), principalement parce qu’ici le critère déterminant, plutôt que la finition, est l’absence (à droite du graphique, Scl_fin1) ou la présence (Scl_fin2 et Scl_fin3, à gauche) de sculpture. Assez logiquement, les variables propres à l’outillage ou la réalisation s’opposent également les unes aux autres sur cet axe 1. L’axe 2 permet de spécifier et de compléter l’analyse en résumant la distribution de l’information n’ayant pas été décrite par l’axe 1. En l’occurrence, l’axe 2 est surtout important dans la partie gauche du graphique, en ce qu’il distingue le modèle d’inscription dominant à Roda, le plus cohérent, aux modèles plus fantaisistes. Ainsi, on observe dans le quadrant inférieur gauche du plan factoriel 1-2 un groupement des modalités concernant les objets taillés sur claveau, avec cadre, avec une bonne finition de la gravure.

10Passée l’opposition principale sur l’axe 1 déjà évoquée, les types de formulaire d’inscription se répartissent au long de l’axe 2 selon la même logique. Ainsi, le formulaire composé de la datation, suivie de la mention obituaire, puis du nom du mort accolé à son statut social (Ins_For2), formulaire majoritaire (129 occurrences), est placé au bas du graphique, constituant ainsi le formulaire « canonique », par opposition aux variantes ne comportant pas la mention du statut social (Ins_For1), ou comportant au contraire la totalité des éléments auquel s’ajoute la mention du millésime (Ins_For3), sans oublier des inscriptions déviant totalement de ce formulaire (Ins_For4).

Figure 3 - Plan factoriel 1-2, points-lignes (individus). Seuls les individus actifs sont affichés.

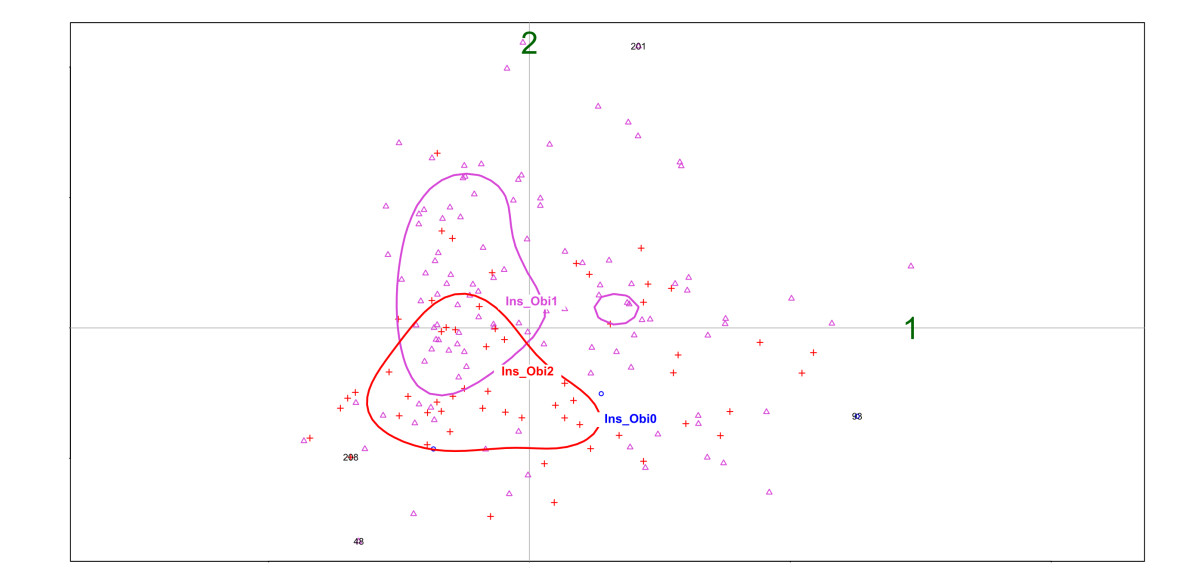

11Néanmoins, la visualisation de ces graphiques est rarement suffisante pour réellement interpréter les résultats. On le voit, la masse des étiquettes, surtout quand elles sont relativement peu éloignées comme ici, n’est pas nécessairement d’interprétation aisée. Par ailleurs, il faut se méfier des impressions trop rapides : la juxtaposition de modalités sur le graphique ne signifie pas nécessairement qu’elles sont effectivement coprésentes sur les objets, il faut donc approfondir l’analyse, en s’intéressant aux autres plans factoriels, en faisant retour aux données via les différents tableaux. On peut aussi visualiser le même plan factoriel de la même analyse en projetant les points-lignes, soit les individus, ce qui favorise l’étude des profils singuliers et aberrants. Différentes options de visualisation des données sont également disponibles, pour affiner cette exploration. Ainsi, dans le package multivar d’Alain Guerreau utilisé pour cette analyse, on peut évoquer la fonction afm.nuage, qui permet de visualiser, sur le graphe des points-lignes, la dispersion des modalités de chaque caractère, ce qui permet de se rendre rapidement compte de l’importance d’une modalité ou une autre dans la structuration de chaque plan factoriel.

Figure 4 - Dispersion (selon la fonction afm.nuage) sur le plan factoriel 1-2 de la modalité "Ins_Obi" codant la correspondance à l'obituaire ; Ins_Obi1 = pas de correspondance dans l'obituaire ; Ins_Obi2 : correspondance dans l'obituaire ; Ins_Obi0 : pas de données. Cliquer sur les points fait apparaître le numéro identifiant les individus, ce qui permet de faire retour aux données pour comprendre les positions aberrantes.

12On voit ici nettement la concentration des inscriptions ayant un correspondant dans l’obituaire dans le quadrant inférieur gauche, où se concentrent les modalités propres aux chanoines, constituant en quelque sorte la norme de l’image du cloître.

13Projeter les variables supplémentaires comme dans la figure 5 permet de mettre en relation les structures dégagées par l’analyse,

Figure 5 - Plan factoriel 1-2, modalités supplémentaires représentées (en italique). Attention, les étiquettes des modalités sont décalées pour leur plus grande lisibilité, au détriment de la précision de leur position.

14ici les oppositions matérielles et formelles de la documentation, avec différents facteurs porteurs d’hypothèses interprétatives, tels que le statut social du défunt (tel qu’on le connaît par les inscriptions). Pour plus de lisibilité, on peut projeter uniquement l’une ou l’autre variable (fig. 6). Au long de l’axe 2, on peut tout d’abord constater une opposition majeure entre clercs (Ins_StaC1) et laïcs (Ins_StaC2), classification qui correspond non au statut réel des défunts, mais à la qualité mise en avant par le terme choisi. Si l’on affine la qualification, par combinaisons fréquentes de termes, on voit que s’opposent sur l’axe 1,

Figure 6 - Plan factoriel 1-2, variables actives et variables supplémentaires de statut social (en italiques).

15tout à gauche, les « autres clercs » (Ins_StaB7) et ceux, tout à droite, qui sont désignés exclusivement par « canonicus » ou « sacerdos », seul (Ins_StaB2). Le reste des catégories, toutes légèrement à gauche, se répartit plutôt sur l’axe 2 : en bas à gauche, du côté du modèle canonique, on trouve la catégorisation « canonicus et sacerdos » (Ins_StaB1), mais également toutes les combinaisons avec « canonicus » (par exemple « canonicus et levita », Ins_StaB3), ainsi que toutes les qualifications se rapportant à des membres importants du clergé séculier (Ins_StaB6, comme l’évêque ou l’archidiacre). Toutes ces catégories ensemble, dans le quadrant inférieur gauche du graphique, s’opposent aux qualificatifs du quadrant supérieur gauche, renvoyant à l’aristocratie laïque (principalement « miles », en Ins_StaB5) mais aussi aux laïcs que l’on pourrait considérer comme « proches » des chanoines - ainsi de « socius noster » ou « conversus » (Ins_StaB4). On retrouve donc bien l’opposition grossièrement dessinée par les autres variables entre clerc et laïc, mais on la voit ici précisée et complexifiée.

16On peut également se servir des variables supplémentaires pour tester et confronter des hypothèses historiographiques. Ainsi, la dispersion de la variable codant la classification paléographique de Durán Gudiol est intéressante.

Figure 7 - Plan factoriel 1-2, variables actives et variable supplémentaire de classification paléographique de Duran Gudiol (en italique, modalités reliées par un trait)

17En effet, elle correspond à la structure de l’axe 2, se répartissant de haut en bas dans la partie légèrement à gauche. Elle oppose nettement, au bas du graphique, au niveau des variables codant le modèle canonique d’inscription, la modalité codant l’attribution au « Maître de Roda » (Ins_Rea1), aux modalités de datation à la seconde moitié du xiiie siècle (Ins_Rea2) et au xive siècle (Ins_Rea3) ainsi que la modalité regroupant sans ordre les autres possibilités de datation (Ins_Rea4, tout en haut à droite). On voit donc que, bien que l’analyse ait été effectuée sans en tenir compte, cet axe 2 reprend l’ordre de Duran Gudiol ; si sa classification est correcte, il s’agit aussi d’un axe chronologique. Dans tous les cas, c’est avant tout un axe de ressemblance au modèle majoritaire et normé à Roda, qui par sa cohérence et sa qualité s’impose comme norme, y compris aux yeux des chercheurs comme Duran Gudiol qui l’érigent ensuite en norme locale (« Maître de Roda », qui contient à la fois la qualité de la réalisation, valorisée comme artistique, et la typicité locale), à l’aune de laquelle les autres inscriptions sont jugées. Cette analyse montre donc que cette ressemblance, que nous avons interprétée au-delà de la figure d’autorité du maître, est bien l’un des moteurs des choix formels de Roda, et ce sur la longue durée ; elle fait de la cohérence graphique l’aspect essentiel dans l’utilisation d’un type graphique donné.

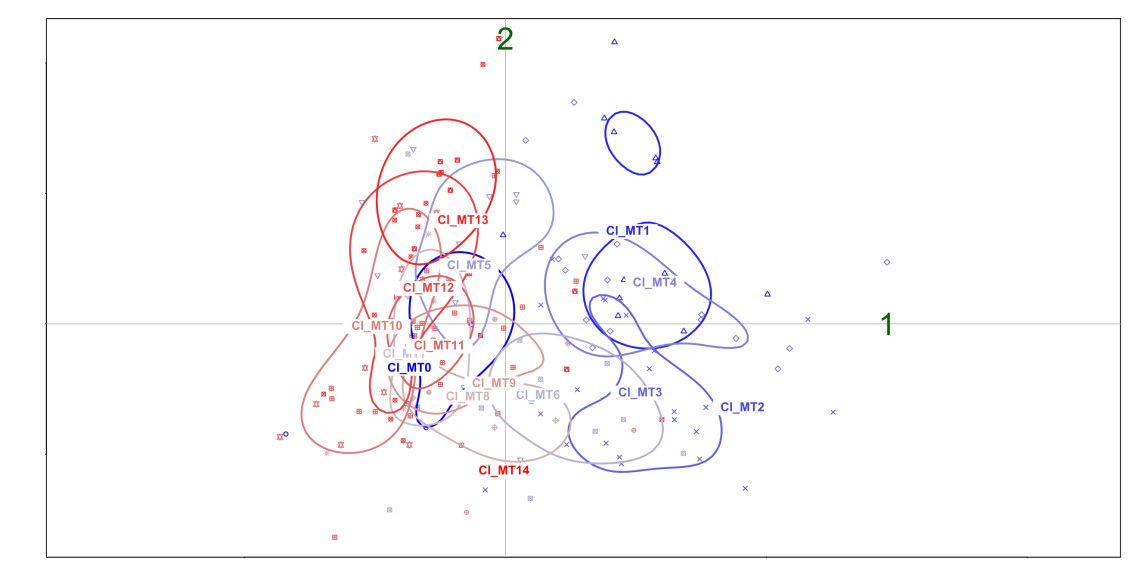

18C’était déjà le sens de la conclusion des analyses techniques des inscriptions ; le problème est moins celui de la main du maître de Roda que celui de l’organisation graphique du lieu, commandée par des réalisations précises. On peut mettre à l’épreuve cette apparente rencontre des deux analyses en projetant directement la typologie réalisée par Morgane Uberti et Thierry Grégor sur les différents plans factoriels, et notamment en étudiant sa dispersion.

Figure 8 - Répartition (à l'aide de la fonction afm.nuage) des modalités de la classification de Morgane Uberti et Thierry Grégor

19Sans surprise, bien que difficilement lisible en raison du grand nombre de modalités, le résultat est significatif : on retrouve la séparation au long de l’axe 1 des groupes typologiques fondés sur l’emplacement de l’inscription, chapiteau à droite, claveau et bloc à gauche, les claveaux avec table rentrante étant cependant à la droite du graphique. Les blocs ainsi que les claveaux avec table affleurante mais sans réglure sont plutôt au bas du graphique, à gauche, ceux avec gravure en V débordant sur la droite. Toujours à gauche, mais dans le quadrant supérieur, on trouve les claveaux à table affleurante et cadre mais avec réglure, ainsi que les claveaux sans cadre. On observe donc une nouvelle fois la fonction polarisante du modèle Roda canonique, celui du claveau avec cadre sans réglure, plutôt à table affleurante, auquel s’opposent d’abord, sur l’axe 1, les modèles retravaillés, sur chapiteau, à table rentrante, mais aussi, sur l’axe 2, des modèles déviants, sur claveau, mais avec réglure, ou bien sans cadre ; l’essentiel, matériellement comme dans d’autres domaines, est encore le rapport au modèle graphique cohérent construit pour les chanoines de Roda.

L’espace social du cloître

20En somme, quoique concluante, l’analyse ne montre pas de polarisation très forte des données. Dans l’ensemble, les inscriptions du cloître forment un ensemble d’une très grande homogénéité. L’impression première est celle d’une cohérence, d’une unité entre toutes les personnes figurées, fondée sur la ressemblance matérielle des inscriptions. Dimensions, forme, matériau, écriture, formulaire, tous ces éléments concourent à unifier l’image des personnes commémorées dans le cloître, majoritairement des chanoines, et les personnes en relation avec eux, évêques ou donateurs laïques. Le premier sens de ces inscriptions est donc de matérialiser et reproduire la communauté. Mais passée cette première impression d’unité, un regard attentif, tel que le formalise l’analyse factorielle, voit apparaître des sous-groupes au sein de cet ensemble, manifestant l’ordre interne à cette communauté. Ces groupes ne sont pas parfaits, au sens où plusieurs propriétés formelles distinguent les objets d’une manière globalement cohérente, mais sans que le recouvrement ne soit total. Ainsi, la localisation de l’inscription dans le cloître groupe les personnes avant tout selon une topographie sacrale traduisant une vision ecclésiale de l’ordre social : les clercs les plus élevés dans la hiérarchie ecclésiale sont au plus près des pôles de sacralité (salle capitulaire, galerie est), au contraire des laïcs.

21La paléographie, quant à elle, donne à voir une autre image de l’ordre social, qui n’est pas incompatible avec ce gradient bipolaire clerc/laïc, mais qui est plus spécifique. De fait, la norme épigraphique, manifestée par la polarisation sur le premier plan de l’analyse factorielle, est celle des inscriptions des chanoines. Les propriétés des inscriptions les constituent en modèle et en groupe cohérent, face à tous les autres groupes, manifestant ainsi, au sein de la communauté constituée par l’obituaire, un noyau canonial, par contraste avec les laïques aussi bien qu’avec les autres clercs. En effet, l’unité des chanoines et prêtres est d’abord manifestée et construite par une série d’inscriptions graphiquement homogènes ; ce souci de création de cohésion est poussé jusqu’à un programme, peut-être de réorganisation partielle du cloître, en tout cas d’inscription probablement synchronisée, dans les galeries sud et est, d’une série d’inscriptions suivant un formulaire précis, en écriture Roda dite alternatif orné, sur des tables d’attentes creusées, profondément encadrées, en parallèle d’une inscription manuscrite dans l’obituaire conservé à la cathédrale de Pampelune. On trouve en revanche des inscriptions plus variées, et pour partie de qualité de réalisation supérieure, à la mémoire de laïcs proches du couvent (convers, socii des moines, chevaliers, dames…) à l’ouest et au nord du cloître, ou au contraire de clercs occupant des fonctions importantes à Roda même, dans la salle capitulaire.

22Les variantes au sein de cette « écriture Roda », tant en qualité propre de gravure, en diversité d’outils, en support, semblent bien indiquer que l’écriture a été plusieurs fois copiée, imitée, apprise et pratiquée par des artisans attachés à reproduire ce qu’ils saisissaient comme le style local – qu’il s’agisse d’un style d’atelier, pratiqué par les artisans de Roda, peut-être familiers du chapitre comme le « carpentrarius noster » commémoré par l’une des inscriptions. La qualité variable de l’inscription et la diversité des outils utilisés, parfois relativement inappropriés, comme la gouge, peut suggérer l’absence, parfois, d’artisans spécialisés disposant du savoir-faire épigraphique, un autre artisan (travaillant le bois, par exemple), voire un clerc, ayant pu vouloir imiter graphiquement le style, sans pour autant avoir la technique de base. On peut se demander si les laïcs disposaient de leurs artisans propres, et réalisaient leur commande individuellement, toutefois la forte ressemblance générale de leurs inscriptions à l’ensemble de celles du cloître, et en particulier à celles des clercs n’étant pas chanoines, sans oublier les propriétés sociales de Roda en général, laisserait plutôt penser qu’ils faisaient appel aux mêmes lapicides, voire que c’était le chapitre qui se chargeait de faire inscrire les noms, éventuellement avec une forme de personnalisation, le choix de l’inscription comme peut-être de la sculpture ou de l’ornementation étant laissé au choix des laïcs figurés (d’où les variations voire divergences au formulaire).

23Dans tous les cas, cette ouverture aux laïcs et cette intégration des proches du couvent se faisait sous le contrôle des chanoines, ce dont atteste leur cantonnement dans les espaces les moins sacrés du cloître, à l’ouest, sur le mur nord et dans la galerie nord, aussi bien que leur ressemblance générale au modèle Roda local, ressemblance suffisante pour assurer l’homogénéité visuelle à distance du cloître ; mais l’application de la norme Roda aux laïcs n’était probablement pas souhaitée, ni des chanoines, ni des laïcs. On retrouve donc ici une structure déjà observée ailleurs pour la figuration funéraire, les clercs les plus modestes se caractérisant par une forme d’humilité visuelle, les laïcs comme les clercs construisant progressivement des formes d’écart formel dans un sens de surenchère.

24L’usage dès la seconde moitié du xiiie siècle de la majuscule gothique par les chanoines montre cependant que la conscience de la cohérence graphique locale n’était pas absolue. Ce nouvel usage paléographique peut s’expliquer tout simplement par un changement dans le savoir-faire des lapicides, qui n’auraient plus appris à partir de cette période qu’à faire des majuscules gothiques, et n’auraient laissé le choix à personne. Mais cela même serait en soi un phénomène intéressant. On peut aussi invoquer une recherche esthétique qui prendrait le pas sur la volonté de créer un ensemble homogène, ou supposer que la forme de l’écriture n’était pas consciemment vue comme un élément indispensable de l’homogénéité. On pourrait même avancer encore que la création d’homogénéité n’était pas du tout un but poursuivi par les chanoines et que le problème ne se posait donc pas à eux. Mais une hypothèse synthétique serait de dire que la production de cohérence n’avait même pas besoin d’être consciente et programmatique, mais relevait de règles du jeu social dépassant l’intention des chanoines particuliers. De fait, la cohérence interne de types documentaires et leur adéquation à un ordre social est un trait constant de la culture graphique médiévale, bien au-delà de l’épigraphie. Ainsi, la très grande homogénéité et organicité des inscriptions du cloître de la cathédrale de Roda recouvre une structuration subtile, topographique autant que typologique, articulant la norme, le noyau et le cœur du cloître, les chanoines, d’une part aux prieurs et autres détenteurs de responsabilités à Roda, d’autre part aux laïcs proches du chapitre. La mise en inscription du cloître manifeste donc la cohérence et la pérennité de la communauté de Roda et, au sein de celle-ci, de l’ensemble des chanoines.

Documents annexes

Notes

1 Sur l’analyse factorielle des correspondances et ses usages en histoire, voir Lemercier, Claire et Zalc, Claire, Méthodes quantitatives pour l’historien, Paris, La Découverte, 2008, ainsi que Guerreau, Alain, Statistiques pour historiens, Cours de l’École des chartes, 2004, en ligne : http://elec.enc.sorbonne.fr/statistiques/stat2004.pdf (dernier accès le 2 octobre 2021).

2 Pour une application de cette méthode à un corpus iconographique, voir Lepape-Berlier, Séverine, Représenter la parenté du Christ et de la Vierge : l’iconographie de l’arbre de Jessé en France du Nord et en Angleterre, du xiiie siècle au xvie siècle, thèse de doctorat en Histoire sous la direction de Jean-Claude Schmitt, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 2007.

3 Un « package » est un ensemble de fonctions, qui associent à une simple commande saisie dans la console une opération plus ou moins complexe (affichage ou lecture d’une variable, calculs divers, etc.).

Pour citer ce document

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)