- Accueil

- > Livraisons

- > Quatrième livraison

- > Les aspects techniques : vocabulaire et premières observations

Les aspects techniques : vocabulaire et premières observations

Par Thierry Grégor

Publication en ligne le 10 janvier 2022

Texte intégral

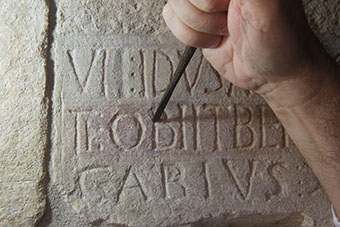

1Le site de Roda présente la particularité de conserver des inscriptions gravées sur un même type de pierre calcaire. Le matériau semble homogène : sa dureté et sa finesse sont comparables. Lors de l’étude des gestes techniques pour la taille de la pierre et de la gravure, il est donc superflu d’envisager un outillage particulier ou la connaissance de gestes techniques spécifiques utilisés sur des pierres beaucoup plus dures ou beaucoup plus tendres. L’homogénéité du support se complète par ce qui semble être une homogénéité de mise en œuvre. En effet, les inscriptions semblent avoir été gravées en place, avec des positions de gravure identiques de la part des exécutants ; ils étaient placés face à la pierre située en hauteur par rapport au buste, avec un geste allant du bas vers le haut.

2Les examens sur place ont permis de reconstituer la “caisse à outils” des graveurs qui se sont succédé dans le cloître de Roda de Isábena et de produire un inventaire des types de gravure présents dans les inscriptions. Afin de faciliter la lecture des observations et des interprétations techniques, nous livrons sous forme de liste détaillée le contenu de cette caisse à outils et le catalogue des formes laissées dans la pierre du cloître.

Une caisse à outils singulière

3Les outils utilisés à Roda de Isábena sont à la fois très classiques dans leur type, avec une prédominance du gravelet, mais présentent aussi quelques originalités, avec des instruments plus rares, tels que le gravelet bout rond et la plaquette.

4Les graveurs ont principalement utilisé le ciseau gravelet droit. Il est composé d’une tige dont une des extrémités a été forgée en une partie plane aciérée. Cette partie active plane permet au graveur de couper la pierre lorsque l’autre extrémité du gravelet est frappée par un percuteur, ce que l’on voit sur la plupart des blocs avec une gravure en V ou en U. Le gravelet peut cependant être utilisé également en le tenant à pleine main, en poussant et tirant pour user la pierre, comme on le voit sur l’inscription 106/S10.

5Le ciseau gravelet bout-rond, plus original quant à lui pour l’écriture épigraphique, est utilisé par usure sur les fonds de lettres pour obtenir des formes arrondies.

6Les traces de ce type d’outil sont visibles sur de nombreuses inscriptions de Roda pour les finitions. Ces deux outils concernent l’immense majorité des inscriptions dans le cloître, ce qui témoigne de l’équipement réduit nécessaire pour la réalisation d’un nombre pourtant considérable de textes - et ce qui fragilise considérablement l’hypothèse traditionnelle d'un atelier épigraphique à Roda, nous y reviendrons.

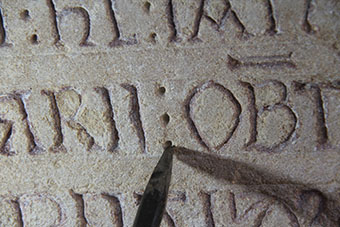

7L’analyse in situ de tous les blocs a cependant révélé la présence d’autres outils très rarement utilisés dans la pratique des inscriptions, qui plus est au Moyen Âge central. C’est le cas de la gouge, traditionnellement utilisée pour réaliser des moulures concaves. À Roda, elle est employée pour graver les parties arrondies des lettres (la panse du B et du P, les courbes du S, par exemple) :

8le graveur en percutant l’outil perpendiculairement au plan de frappe enlève de la matière et laisse une trace arrondie sur le bloc. Le graveur peut également utiliser la gouge pour des finitions en usant la pierre avec la partie active arrondie. La broche quant à elle, présente dans onze inscriptions du cloître, est utilisée habituellement pour enlever de la matière. Sur le site de Roda cependant, les graveurs l’ont employée comme un outil de gravure, ce qu’elle n’est pas dans un usage classique de la taille. Frappée verticalement par rapport au bloc, elle produit un point dans la pierre. L’accumulation et la succession de ces points dessinent la lettre de façon tout à fait empirique.

9La broche est également visible dans quelques incisions. La pointe (ou la pointe à tracer, quand on peut l’identifier) est utilisée à Roda pour réaliser des tracés par usure. La pointe peut également avoir été employée pour la réalisation de points par percussion. Les graveurs de Roda ont utilisé au moins deux types de pointe : une pointe classique arrondie et une pointe cruciforme. Les points ont également été réalisés au foret (pour une trentaine d’inscriptions) et les cercles (dans les abréviations suscrites des lettres O, par exemple) ont parfois été réalisées à l’aide d’une plaquette.

10Grâce à un nombre limité d’outils très simples, courants, utilisés de façon conventionnelle ou détournée, les lapicides qui ont investi de leurs gestes le cloître de Roda au cours des xiie-xive siècles ont pu réaliser un catalogue très large de formes, et produire des types de gravure très différents.

Tailler, graver, user la pierre

11Ces différents outils ont permis aux exécutants de graver les inscriptions suivant différentes méthodes, dont la plus aisée est l’incision. Pour produire une incision, le graveur utilise son outil pour user la pierre (et non la tailler) afin d’obtenir un sillon. L’inscription 106/S10 montre l’utilisation de cette technique : au lieu de percuter le bloc avec un gravelet et une massette par exemple, le graveur a entamé la surface du support afin de réaliser les lettres.

12Pour ce faire, il a d’abord dessiné la lettre sur la pierre. Pour tracer les traits, il a posé une règle sur le bloc et tiré l’outil tandis qu’il a utilisé la pointe sans règle pour les boucles et les panses ; le support est ainsi usé par passages répétés jusqu’à obtenir le résultat désiré, soit une gravure en V. Cette technique, très courante parce que simple, devient en revanche plus complexe quand le bloc présente une surface arrondie, comme c’est le cas dans la plupart des claveaux de Roda (S 126).

13Répétons-le : l’incision ne relève pas de la gravure proprement dite ; elle n’est pas obtenue par percussion, à l’inverse de la gravure en V, visible sur de nombreux blocs du cloître, en particulier sur les inscriptions placées sur les tailloirs. Réalisée à l’aide d’un gravelet, ce type de gravure est visible par exemple sur le chapiteau 105/S9, déposé puis reposé.

14Lors de la nouvelle mise en œuvre, le parement du chapiteau débordant du tailloir, une retaille du chapiteau a été pratiquée afin de réaliser une table d’attente sur le même plan. Une fois cette table d’attente réalisée et surfacée, le graveur a incisé des réglures en tenant une planche et en incisant la pierre à l’aide d’une pointe. Il a ensuite gravé à l’aide de son gravelet les champs des lettres en V. Des détails comme les traces de gravelet et la finition de la dernière lettre de l’inscription indiquent que le graveur devait avoir une position malaisée pour réaliser cette lettre.

15Réalisée à partir de cette gravure en V - qui correspond à la façon classique de réaliser une inscription, la gravure mixte semble correspondre à une volonté particulière de finition des lettres. Le claveau pour l’inscription 27/N24 porte une table affleurante qui a reçu une finition soignée. Le cadre a été réalisé grâce à une gravure en V mais certaines lettres, qui présentent les mêmes traces d’une gravure, montrent simultanément les traces d’une finition par usure à l’aide d’un gravelet bout-rond. Ce traitement particulier, qui fait se succéder deux techniques différentes, mises en œuvre avec deux outils distincts, est singulier et semble particulièrement représenté à Roda. Il concerne des lettres d’excellente qualité dont la finition a été pensée et soignée. Il traduit également la volonté de produire empiriquement des signes distinctifs dans la pierre du cloître, faisant de la collection de Roda de Isábena un ensemble sans doute très difficile à comparer localement et pour la même époque.

16Peu présente sur le site, la gravure en U est liée à la volonté du graveur d’obtenir des fonds de lettres plats. L’inscription 112/S16 a été gravée sur un bloc comportant une table d’attente affleurante et surfacée ;

17le tracé préparatoire des lettres n’est pas visible mais des réglures marquées sont apparentes. Des traces de polychromie sont encore présentes sur un des deux bandeaux encadrant l’inscription, et à l’intérieur de certaines lettres. Les lettres ont été certainement gravées en V sur une partie du signe, à l’aide d’un ciseau gravelet droit, le O de la cinquième ligne laissant voir encore le fantôme de cette technique. Dans un deuxième temps, le graveur a usé le fond des lettres toujours à l’aide de ce gravelet afin d’obtenir une forme en creux carrée. Les lettres visibles à la fin de la dernière ligne montrent la première étape de ce mode opératoire ; il est possible que le manque de place ait obligé le graveur à ne pas réaliser ici la même finition que pour les autres lettres.

18Ces quatre techniques - incision, gravure en V, gravure en U, technique mixte - représentent l’immense majorité des inscriptions de Roda de Isábena. Leur présence simultanée au fil du temps semble traduire, non pas une quelconque évolution technique ou matérielle, mais bien la volonté de répondre à des exigences formelles dans la finition de l’écriture. L’étude présentée ici aura à déterminer à quoi rattacher cette volonté esthétique : au monde manuscrit de l’obituaire lapidaire ? au décor limité du cloître ? à une exigence communautaire et identitaire des chanoines ? La recherche est à poursuivre, d’autant plus que des particularités techniques émergent de l’analyse du cloître. Technique plutôt inhabituelle pour la gravure, des traces de stabbing, c’est-à-dire l’utilisation de l’outil perpendiculairement au plan de travail, sont visibles, par exemple pour l’inscription S124 :

19la courbure de la lettre correspond au cintre de l’outil ; les points d’arrêt sont marqués dans la pierre, laissant peu de doute quant à cette utilisation peu conventionnelle de la gouge, mais qui pourrait être rendue très efficace dans le cas probable d’une gravure réalisée sur un bloc en place, c’est-à-dire placé au-dessus des bras du lapicide. Divers points ont été réalisés sur les blocs avec une pointe ou une broche de différentes tailles. Ils peuvent également avoir été réalisés avec une pointe à l’extrémité cruciforme laissant une croix au fond du point, ou avec un foret ce qui laisse un cône arrondi avec des traces d’usure sur les pans du point.

20Les lettres présentes sur le site ont été réalisées sur des blocs en place ; elles balayent un large spectre des techniques envisageables pour réaliser une inscription, indépendamment de toute considération chronologique ou évolutive. L’incision, simple et peu exigeante techniquement, est courante sur les tailloirs, avec des détails de lettres parfois réalisées maladroitement, parfois montrant une finition correcte, les graveurs usant le support pour obtenir le résultat escompté sur un bloc placé verticalement face à eux. Cette posture particulière entraîne des adaptations dans le cas des inscriptions présentant une gravure en V, réalisée avec un gravelet percuté par une massette. Malgré cette position malaisée, sollicitant considérablement les épaules et les poignets, bouleversant la position du gravelet par rapport au support, les lettres sont la plupart du temps bien tracées et bien finies. C’est bien l’attachement à une finition parfaite qui semble avoir guidé les graveurs dans le choix des outils et des techniques, démontrant ainsi leur capacité d’adaptation dans les postures, l’outillage, les méthodes, pour un résultat hors du commun, et ce sur une longue durée.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Thierry Grégor

thierry.gregor@univ-poitiers.fr

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)