- Accueil

- > Livraisons

- > Quatrième livraison

- > Techniques épigraphiques : construction de la méthode et enjeux

Techniques épigraphiques : construction de la méthode et enjeux

Par Thierry Grégor et Morgane Uberti

Publication en ligne le 10 janvier 2022

Texte intégral

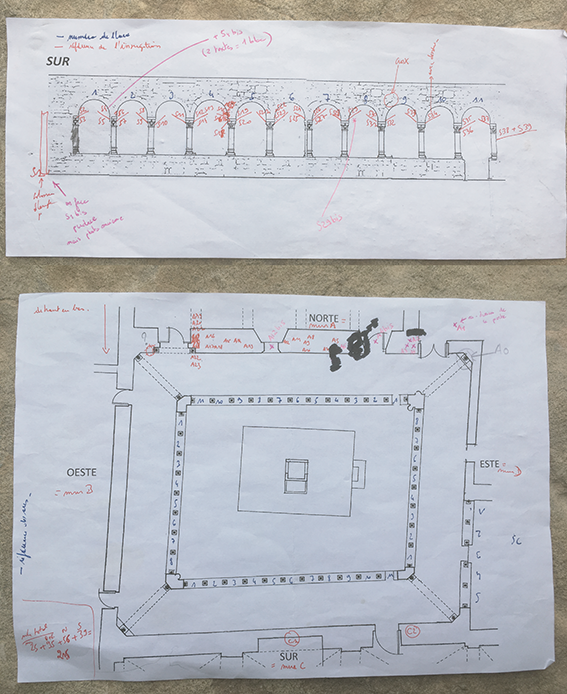

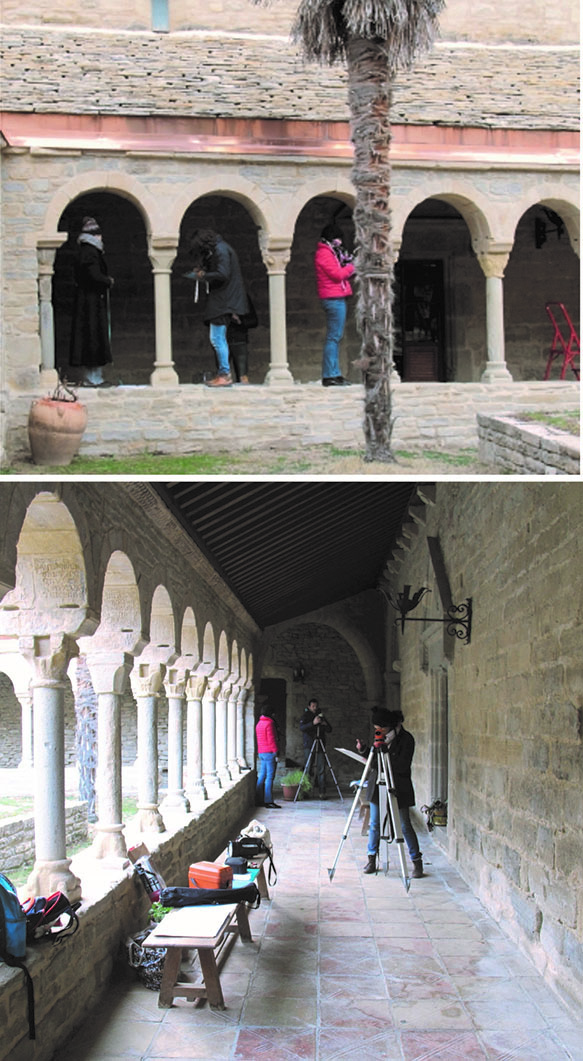

1L’étude de terrain et les observations épigraphiques réalisées par l’équipe sur le site ont permis de recueillir de nombreux renseignements pour éclairer la vie du monument à travers celles des objets épigraphiques1. L’examen technique de l’inscription a conduit à produire des observations qui relèvent de l’archéologie du bâti, ce qui n’est pas une approche courante dans le cadre de l’épigraphie médiévale. Ces diverses informations prennent en compte l’état des inscriptions, leur emplacement dans le cloître, les transformations envisageables dans la disposition des blocs, les techniques utilisées tant au niveau de la construction que de la réalisation des inscriptions. Ce travail d’observation, extrêmement chronophage et difficile à réaliser autrement qu’in situ, n’avait jusqu’à présent jamais été effectué de façon systématique à Roda – il n’est d’ailleurs réalisé que ponctuellement dans le cadre des missions de terrain menées par les équipes européennes chargées de l’édition des inscriptions médiévales. Lors du travail sur place, l’équipe a procédé à ces observations techniques à différentes échelles : au niveau du cloître en tant que structure architectonique solidaire pour localiser les inscriptions et tenter d’en apprécier l’organisation sur le temps long, entre économie graphique et mobilité des pierres inscrites ;

2à l’échelle des galeries et des arcs ensuite, pour démêler les circonstances techniques du montage et remontage des blocs ;

3au niveau de chaque inscription enfin, pour analyser la technique, les postures et les outils mobilisés pour la matérialisation des messages épigraphiques.

4Il s’agissait, grâce à ces observations, de reconstituer le scénario possible de la composition d’un tel ensemble épigraphique sur le temps long de la vie du cloître, et d’apporter des éléments de réponse à une batterie de questions aussi triviales qu’essentielles pour une meilleure connaissance des pratiques graphiques médiévales : de quoi se compose la « boîte à outils » des lapicides de Roda ? Les textes ont-ils été réalisés avant ou après la mise en place du bloc dans la structure architectonique ? Les regroupements d’inscription sur un arc ou dans une galerie sont-ils contemporains de la gravure des textes ? C’est en faisant de cette série de questions un fil d’Ariane dans les méandres épigraphiques de Roda que l’on peut espérer mettre au jour un certain nombre de processus techniques, de gestes d’écriture mais aussi de manipulations de l’écriture susceptibles d’éclairer le sens d’un tel ensemble d’inscriptions. Il n’y a rien de futile à se demander si le même outil peut former des lettres qui suivraient un « ductus » différent ou à l’inverse qu’une forme graphique peut être le fruit de techniques variées, quand l’interrogation permet de dépasser la notion de « main » au profit de celle plus processuelle d’une mécanique (entre cinétique et technique) ; il n’y a rien de vain à se demander si les supports épigraphiques ont fait l’objet d’une retaille après la gravure du texte, quand l’interrogation permet de pister le déplacement des inscriptions ; il n’y a rien d’inutile à se demander si le décor des cadres et la forme des lettres peuvent avoir été produits par le même geste, quand l’interrogation permet de dessiner les contours intellectuels et techniques de la communauté graphique de Roda de Isábena. Au moment d’exploiter les données recueillies durant de longues heures d’observation claustrale, dans le flot des chiffres, des clichés et des croquis, il devenait évident que l’on ne pouvait produire de synthèse quelque peu fondée sans la prise en compte de ces éléments techniques.

5Dans le cadre de ces observations de terrain, chaque inscription a fait l’objet d’une fiche sur laquelle ont été portées toutes les indications visibles2. Afin de pouvoir gérer la variété comme le nombre considérable des données ainsi récoltées, celles-ci ont été intégrées dans un tableau récapitulatif permettant de trier les informations et d’obtenir pour chaque inscription un diagnostic technique indépendant des autres éléments strictement épigraphiques (formulaire, paléographie, mise en page). En séparant de la sorte les informations, et malgré l’arbitraire d’une démarche consistant à distinguer ce qui dans l’objet épigraphique fait système, il s’agissait de ne pas entraver l’analyse avec des idées préconçues pour les différents blocs. Les données techniques ont donc été traitées uniquement à partir de ce tableau récapitulatif sans tenir compte dans un premier temps de la forme des lettres, des impressions visuelles déclenchées par la compilation des clichés, des informations recueillies par les autres membres de l’équipe, ni même des études antérieures qui accordent d’ailleurs une place ténue à l’examen technique des inscriptions. Aussi, la collection épigraphique de Roda de Isábena a été étudiée pour la première fois dans ses aspects techniques et pour les informations qu’ils livrent sur la mise en œuvre de l’inscription. Une fois enregistrées, les données brutes ont permis de faire apparaître des saillances et des convergences, et ces rapprochements techniques ont autorisé l’établissement de groupes dont la définition s’appuie sur les informations ayant trait au support et son traitement dans le cadre du processus de réalisation de l’inscription.

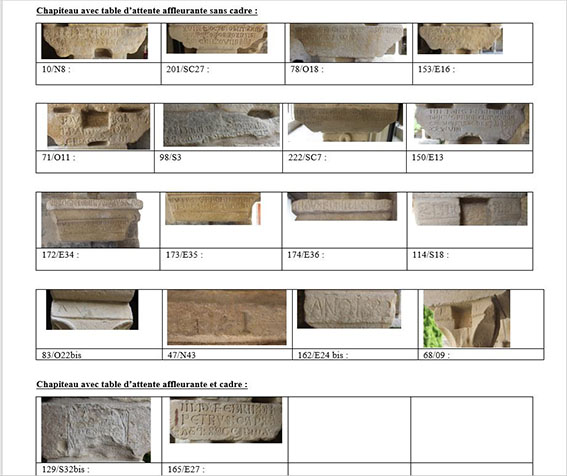

6C’est après l’établissement de ce premier classement que s’est effectué un retour visuel aux inscriptions, sous forme de planches permettant de confronter l’objet dans toute ses dimensions à une typologie établie à l’aveugle.

7Cette visualisation « synoptique » du matériau épigraphique permet de valider ou infirmer certains voisinages établis dans le cadre de l’analyse croisée des données techniques ; plus encore, elle raccroche ces données aux données épigraphiques stricto sensu. Cette mise en perspective implicite, via la photographie, bouscule ou confirme certains a priori épigraphiques et ouvre la voie vers de nouvelles questions sur les inscriptions de Roda. En faisant fi au préalable des caractères définitoires et formels traditionnellement requis dans l’examen de l’inscription au profit des informations ayant trait à ses modalités d’exécution, la démarche conduit à réinterroger la prévalence de ces critères « classiques » lors de l’ordonnancement des inscriptions (chronologique ou stylistique par exemple), pour le moins à Roda. Cette tentative de typologie révèle en effet des concordances ou à l’inverse des discordances entre ces groupes établis à partir d’observations strictement techniques (nature du support, traitement du bloc, exécution des cadres) et les informations alors non prises en compte dans cette approche telle que la graphie, une typologie fine des cadres, les formulaires. Ce processus sélectif et en deux temps a permis de mettre en avant des éléments qui étaient jusqu’alors peu pris en compte et surtout d’en affiner les modalités d’interrogation ; ainsi le type de support, sa préparation et ses usages sont confrontés à l’écriture des lettres, la gravure ou non d’un cadre, le tout s’inscrivant dans le contexte de la mobilité possible des inscriptions. Ces données ont été enregistrées dans le tableau général partagé par l’ensemble de l’équipe et qui réunissait de manière systématique, outre les informations techniques, celles relevant du contenu de l’inscription (noms et statut du défunt, dates du décès, formulaires) et de ses formes (type graphique).

8Toutes ces informations ont été alors soumises à une analyse factorielle qui permettait, suivant cette fois une logique statistique, de confronter et croiser les données techniques aux données traditionnellement retenues par la discipline épigraphique dans l’étude de son objet.

9Commandée par la masse documentaire de Roda, une telle méthode de travail a donc permis d’objectiver les analyses à la fois à travers sa démarche même mais aussi dans les multiples formes d’exploitations des résultats qu’elle autorise (archéologique, épigraphique, historique, statistique), de conserver les jeux d’échelle (de l’inscription au cloître), de systématiser des impressions formelles trop peu solides pour contribuer à une « lecture » de la collection, tout en engageant la possibilité d’un regard tout à fait autre et libre sur ces inscriptions, avec l’éventualité de questions inédites.

10Ici sont donc livrés les résultats les plus importants de ce travail d’observation et de recoupement. Il s’agit là d’un premier pas dans l’établissement d’une démarche originale, globale et complexe, qui permettrait d’analyser l’objet épigraphique dans un ensemble aussi vaste que celui de Roda. Les développements qui suivent relèvent donc de l’exploration méthodologique et l’étude méritera d’être poursuivie et approfondie pour aller au bout de sa construction, jusqu’à son application totale. À côté de la pluralité des compétences et des expertises que requiert un tel chantier épigraphique, cette ambition d’une étude totale de l’inscription en ses contextes et à travers ses usages nécessite des moyens - financiers, humains - permettant le temps, celui du terrain et de l’analyse. Ces moyens dépassent les ressources dont disposait alors le projet Roda : gageons seulement que ces quelques pages témoignent de l’intérêt et des enjeux d’une telle approche, qu’elle en pose les bases, pour une reprise à nouveaux frais du site aragonais, le moment venu.

Documents annexes

Notes

1 Les données sont présentées dans le tableau en annexe. La numérotation a été refaite entièrement à partir de la classification proposée par Antonio Durán Gudiol qui ordonnait les inscriptions de façon chronologique. On verra la correspondance entre cette numérotation et celle proposée par A. Durán Gudiol dans le classeur, colonnes A (numérotation actualisée) et AP (numérotation ADG).

2 On retrouve ce tableau global en annexe, mais on donne ici simplement la liste des critères selon lesquels les inscriptions ont été décrites lors des observations de terrain : N° final, N° terrain, Tailloir et corbeille, Claveau, Bloc, Table d'attente Affleurante, Rentrante, Cadre oui, Cadre non, Réglures : non/fines/marquées/profondes, Table d'attente finition : layée/surfacée/surfacée /ciseau/Ripée, Gravure en V/U/mixte, plaquette, Stabbing gouge, Stabbing ciseau, Stabbing non, Tracé des lettres : oui/non, Dessin préparatoires: oui/non, Traitement différent entre le cadre et la réglure: oui/non, Cadre, incisions: fines/ marquées/ profondes, Gravure : non, incisée, gravée, gravée profond, Gravure sur place ?, Gravure sur place oui, Gravure sur place, non, Gravure différente de la sculpture : oui/non, Outils gravelet, Outils bout rond, Outils broche, Outils plaquette/ocelles, Outils pointe, Outils pointe cruciforme, Outils foret, Finition des lettres: bonne/moyenne/mauvaise, Réalisation des points: pas de point/broche/ocelles/foret, Comparaison entre points gravure et sculpture, Polychromie : oui/non.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Thierry Grégor

thierry.gregor@univ-poitiers.fr

Quelques mots à propos de : Morgane Uberti

morgane.uberti@hotmail.fr

muberti@ucm.es

Orcid : 0000-0003-2452-3124

HAL : 1025763

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)