- Accueil

- > Numéros parus

- > n° 4 | 2022

- > Collection épigraphique

Collection épigraphique

Par Vincent Debiais

Publication en ligne le 10 janvier 2022

Texte intégral

1Sans plus attendre, présentons-le, cet ensemble hors-du-commun.

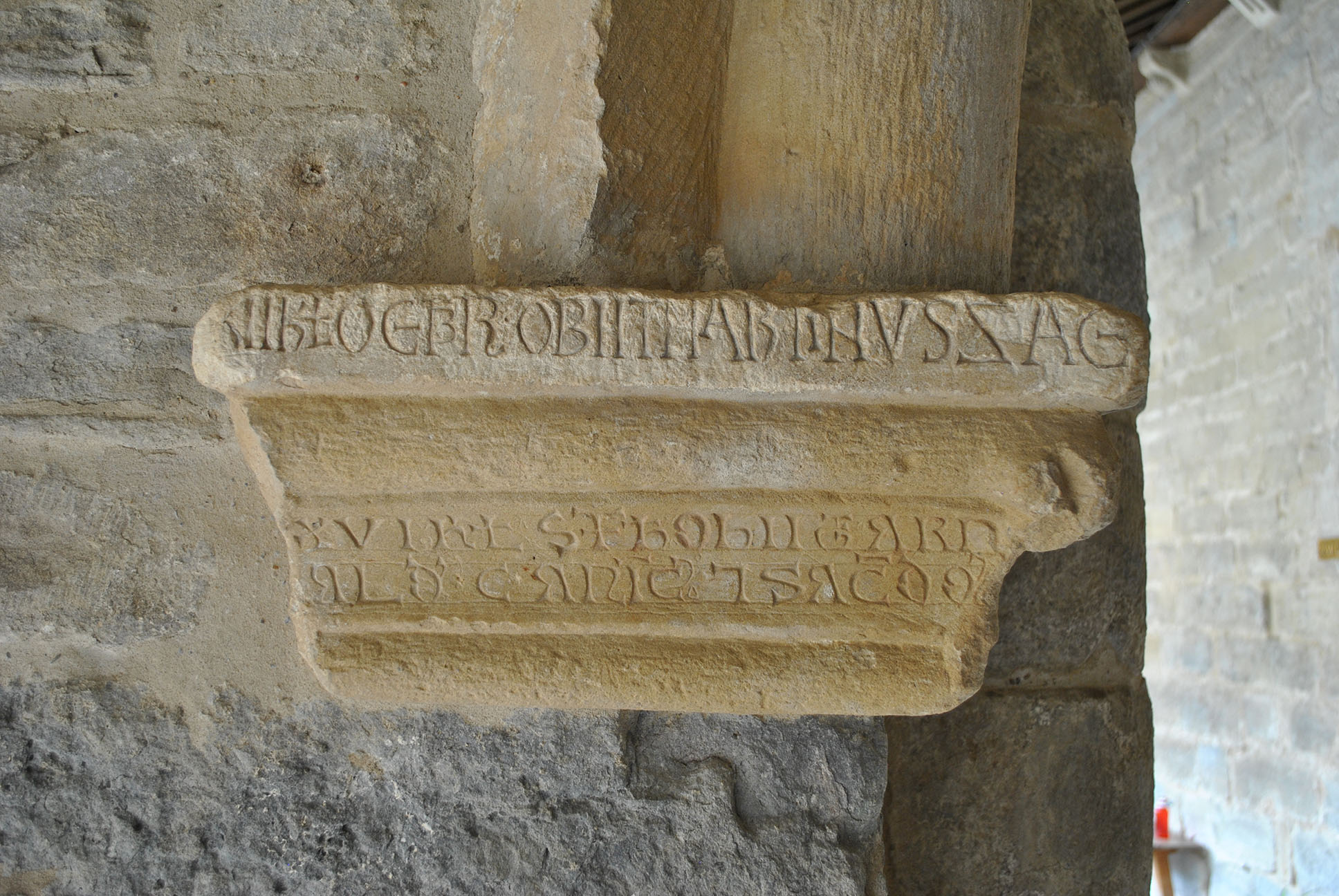

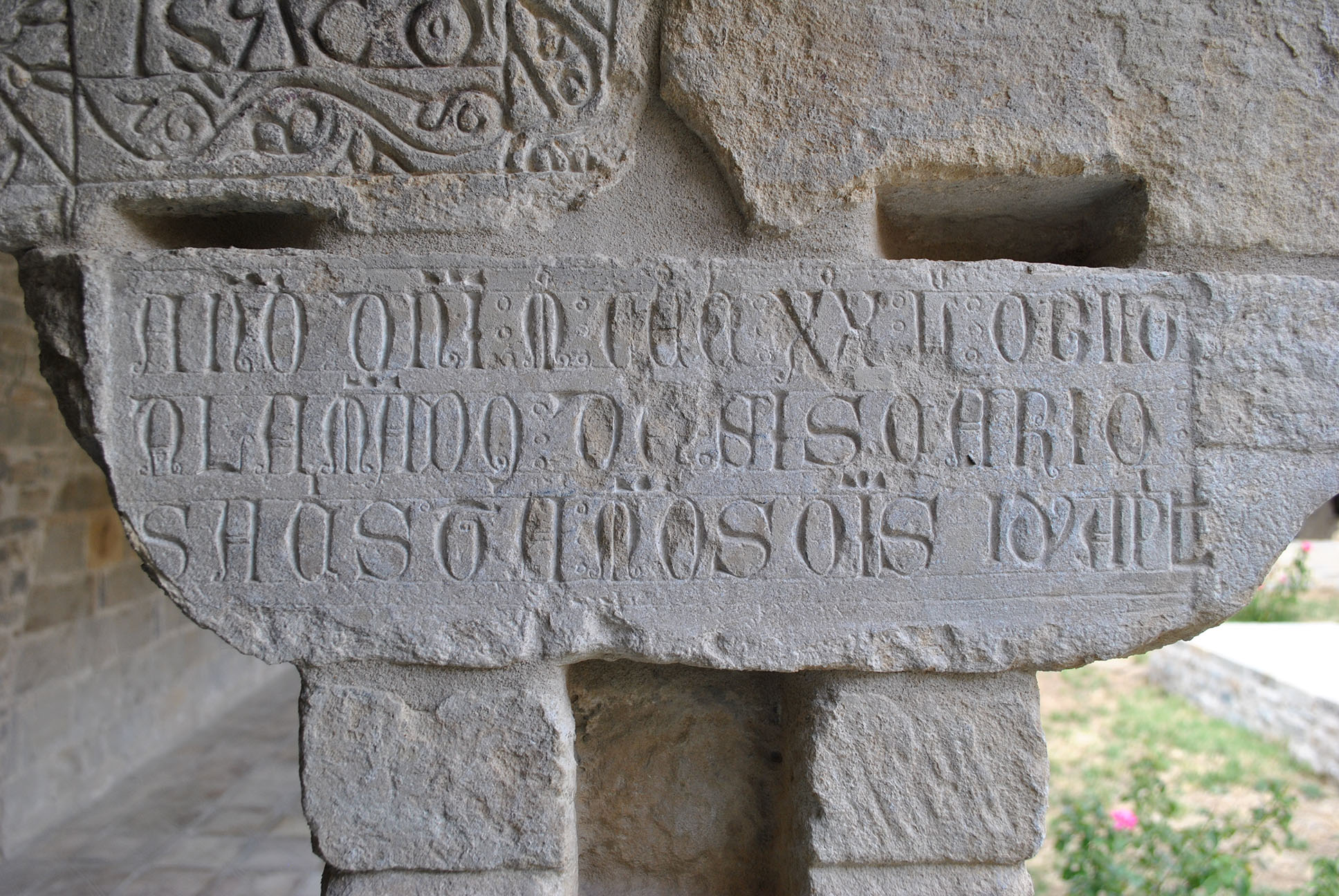

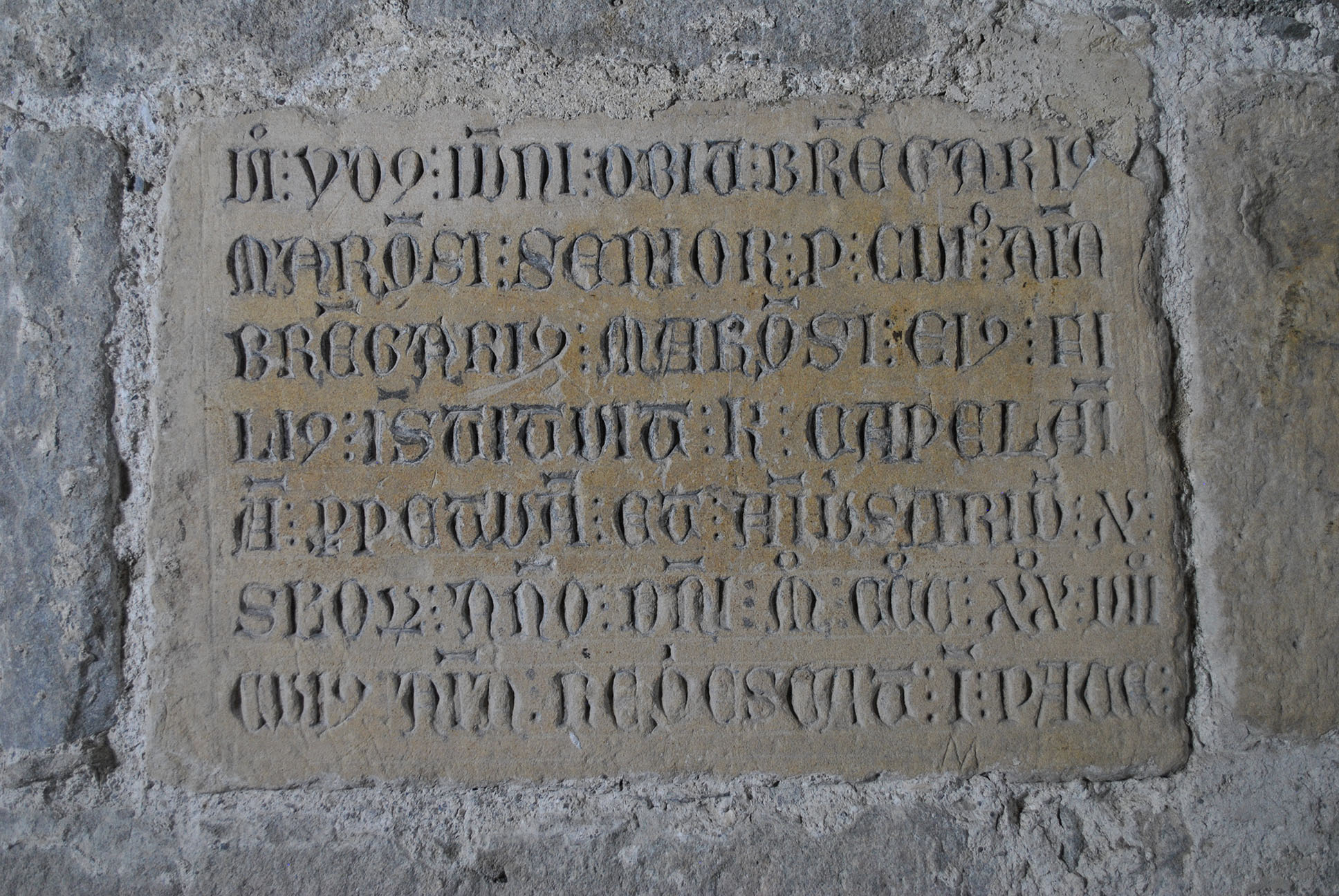

2On connaît aujourd’hui pour le cloître de Roda 233 inscriptions. Ce chiffre a été établi à la suite des observations de terrain, réalisées après les dernières restaurations et le dégagement d’un certain nombre de textes. Ce dernier comptage ajoute plus de 40 références à la liste établie par Antonio Durán Gudiol en 1967. On ne compte que deux inscriptions aujourd’hui perdues dans ce recensement ; elles sont mentionnées dans les publications anciennes et leur emplacement se devine encore aujourd’hui en fonction de l’usure du bloc et de quelques traces résiduelles à sa surface. Les 233 inscriptions de Roda se situent toutes dans le cloître de la cathédrale, à l’exception de la dalle dite “des évêques”, encastrée dans le pilier sud aux pieds de la nef - nous reviendrons largement sur cette inscription plus avant. On a donc là un ensemble colossal d’inscriptions réparties dans l’espace relativement réduit formé par les quatre galeries du cloître et les murs extérieurs de la structure (principalement les murs du réfectoire au nord et de la salle capitulaire à l’est). Toutes les inscriptions sont lapidaires et ont été tracées en creux, selon différentes techniques. Plusieurs blocs de pierre présentent aujourd’hui des traces d’une polychromie simple et élégante qui semble originale.

3Les inscriptions du cloître de Roda sont en général très courtes. Elles se composent en moyenne de dix mots, soit environ 45 signes gravés sur chacun des supports formant les éléments architectoniques des arcs, des colonnes, des chapiteaux et des murs.

4Ils ne portent pour la plupart qu’un seul texte ; de la même façon, le même texte est généralement tracé sur un seul bloc. Ces supports font partie intégrante de la construction du cloître et n’ont pas été rapportés spécifiquement pour recevoir l’inscription - en d’autres termes, il ne s’agit pas de dalles de pierre indépendantes de la structure bâtie. C’est là un point essentiel à souligner : c’est bien le cloître lui-même, en tant que lieu pivot dans l’organisation cathédrale, qui accueille les inscriptions de Roda - le cloître est inscrit de la mémoire funéraire des défunts de la communauté, et les lapicides ont utilisé le lieu comme espace d’écriture. Cela signifie par ailleurs que la très grande majorité des inscriptions occupent aujourd’hui le lieu dans lequel elles furent gravées au cours du Moyen Âge ou ont subi des déplacements à l’intérieur de l’espace claustral, ce qui contribue au caractère exceptionnel du site de Roda si on veut bien le comparer à d’autres ensembles funéraires dans le Sud de la France et le Nord de l’Espagne.

5La plupart des inscriptions présentent un cadre marqué dans la pierre. Tantôt simple, tantôt complexe, tracé au trait ou décoré de motifs géométriques ou végétaux, il programme un espace d’écriture qui contient l’inscription à l’intérieur de la surface exposée du bloc.

6La mise en page a ainsi été soignée au-delà des variations qualitatives d’un support à l’autre, avec la mise en œuvre de réglures et de lignes de justification pour distribuer les signes de façon harmonieuse à l’intérieur du champ épigraphique. La disposition majoritaire des textes sous forme de page épigraphique, sur une ou deux colonnes, laisse parfois la place à des mises en page plus complexes, à l’intérieur d’un cercle ou selon des cadrans qui bousculent la linéarité de la lecture. L’attention portée aux dispositifs de l’écriture dénote une sensibilité particulière pour le résultat visuel de la mise en texte, même si le soin dans le traitement des cadres et des colonnes ne semble pas provenir d’une familiarité avec des usages manuscrits ou épigraphiques particuliers - on verra que c’est le cas également pour les lettres composant les inscriptions. L’ensemble de Roda est donc original et soigné dans les dispositifs graphiques, et se distingue au sein de la production épigraphique de la seconde moitié du Moyen Âge en Espagne.

7L’écriture des inscriptions de Roda sera étudiée en détail plus avant dans ce dossier, mais signalons en préambule quelques éléments paléographiques généraux. Les 233 inscriptions ne présentent pas toutes une même graphie, c’est évident. Antonio Durán Gudiol distinguait déjà en 1967 plusieurs types graphiques : une “lettre majuscule gothique du Maître de Roda”, une “lettre majuscule gothique de la deuxième moitié du xiiie siècle”, une “lettre majuscule gothique du xive siècle” et, de façon plus surprenante, “une lettre majuscule gothique contemporaine de la date” pour des inscriptions datées de la fin du xiiie siècle. Au cours de cette évolution, trop linéaire pour être honnête, nous y reviendrons, on assiste au rétrécissement du module des signes, avec des graphies de plus en plus étroites et élancées et une tendance générale à la fermeture des courbes et à l’opposition des pleins et des déliés. À la qualité de la mise en page répond une attention générale à l’élégance de l’écriture avec de nombreuses conjonctions et des jeux de lettres variés : les signes se tordent, s’enchassent les uns dans les autres, se nouent, se superposent, et exacerbent la plasticité de l’écriture médiévale. Certaines lettres ont été ornées d’éléments végétaux et de perles. À partir de la fin du xiiie siècle, l’écriture dynamique et vive de Roda s’anime, bouge, vibre. La multiplication des signes de ponctuation (points, triangles, cercles) et d’abréviations (tildes, apostrophes, lignes médianes) contribue à la qualité formelle et à l’équilibre de l’écriture. Dans son article récent María Encarnación Martín López reprend les grandes articulations paléographiques d’Antonio Durán Gudiol et souscrit à l’idée d’un maître de Roda, individu ou atelier, en charge de la rédaction d’un grand nombre d’inscriptions dans la première moitié du xiiie siècle. Les choses sont sans doute plus complexes que cela, et on identifie en réalité sept types graphiques qui déclinent les grandes classifications en fonction de leur type d’exécution, de leur qualité formelle, en dehors de toute considération chronologique. Si l’écriture paraît homogène le plus souvent, nous verrons que c’est le but, on constate que c’est par la déclinaison à l’échelle du cloître des grandes types graphiques (capitales, onciales, gothiques) autour d’un schéma global (l’écriture de Roda), dans le cadre de variations signifiantes ou non.

8Au-delà des variations formelles donc, la présence visuelle de l’écriture sur près de 40% de la surface exposée du cloître s’impose, se fait évidente. Dans ce lien sans sculpture ou presque, les inscriptions constituent le principal élément décoratif de la construction ; en interrompant la monotonie du bâti, elles créent le rythme dans les galeries et façonnent un environnement graphique dynamique et harmonieux, une continuité esthétique d’un bloc à l’autre, d’une arcade à l’autre, d’un mur à l’autre.

9Venons-en au contenu des inscriptions. Tous les textes de Roda sont funéraires. Ils présentent la date de la mort d’un personnage dont le nom et la fonction sont mentionnés dans l’inscription. Ce sont donc des textes obituaires ou nécrologiques, et non des épitaphes à proprement parler. Elles n’entretiennent aucune relation directe ou matérielle avec une quelconque structure funéraire, fosse, tombe ou enfeu - les observations archéologiques effectuées lors des travaux de restauration ou de consolidation ont en effet établi la présence d’une seule sépulture devant la marche donnant accès au côté nord de l’église. La très grande majorité des textes de Roda présentent les informations suivantes : la date selon le calendrier liturgique, sans indication du millésime ; le verbe obiit ; le nom du défunt ; des indications quant à sa provenance géographique ou familiale, surtout s’il n’appartient pas à la communauté de Roda ; la fonction ou l’ordre liturgique du défunt. L’analyse du formulaire obituaire fera l’objet d’un développement particulier plus avant, mais il convient de souligner d’une part sa constance sur le temps long de l’écriture dans le cloître, et d’autre part sa proximité avec le formulaire des documents nécrologiques manuscrits contemporains, qui comme les textes épigraphiques insistent sur l’identité du défunt et la date de son décès. Les galeries présenteraient ainsi un gigantesque “obituaire lapidaire”, version monumentale ou non - il faudra l’établir - d’un obituaire produit sous forme manuscrite pour la communauté cathédrale au cours du Moyen Âge. La notion d’obituaire lapidaire pour l’épigraphie médiévale est encore à discuter dans la mesure où on l’applique davantage par analogie qu’après avoir confirmé les liens réels entre un ensemble épigraphique et un manuscrit donné. Antonio Durán Gudiol avance l’hypothèse pour Roda d’une telle relation graphique, comme il le fait d’ailleurs pour l’ensemble épigraphique tout proche de San Juan de la Peña, en proposant l’expression de “necrologium pétreo”. L’historiographie récente, en particulier à travers les travaux de Cécile Treffort, a proposé des pistes intéressantes du point de vue théorique quant à la réalité historique ou liturgique entre inscription nécrologique et obituaire manuscrit. Nous essaierons, dans les pages suivantes, de les appliquer à l’ensemble de Roda. Il faudra dans cette démarche tenir compte des rares inscriptions qui dépassent le formulaire obituaire et signalent les donations effectuées par les défunts pour la célébration de leur anniversaire dans la cathédrale. Trois textes seulement, les plus longs dans le cloître, rappellent ces donations en mentionnant le millésime du décès et en citant des formules liturgiques plus développées, telles que le cujus anima requiescat in pace qui referme l’inscription pour Bérenger, mort en 1324 et aujourd’hui encastrée dans le mur attenant à l’église.

10En posant la notion d’obituaire lapidaire comme hypothèse du fonctionnement et des relations des inscriptions au sein du cloître de Roda, on construit a priori un “système” documentaire, soit un ensemble de textes obéissant à un ordre et à une fonction déterminés. Si elles appartiennent effectivement à un obituaire lapidaire, les inscriptions servent alors la gestion organisée et planifiée de la mort et du souvenir des défunts qui forment une communauté dans le regroupement de leurs noms au sein du livre manuscrit et du lieu architectural. Dans l’analyse proposée ici, l’attention portée individuellement à chaque inscription pour éviter l’écueil de l’a priori ne doit pas empêcher la mise au jour d’un tel fonctionnement réticulaire. De la même façon que le découpage en notices au sein des grands corpus documentaires a tendance à camoufler les connexions, les proximités, les relations entre inscriptions et les transforment en regroupements thématiques, chronologiques ou géographiques, l’approche des inscriptions une à une, l’attribution d’un numéro pour chacune d’entre elles, le découpage du cloître en unités topographique (galeries, murs, arcs…) ont eux aussi tendance à fabriquer une nouvelle réalité, documentaire et non historique. C’est la raison pour laquelle on invitera le lecteur à garder en tête ces deux niveaux d’analyse, et à penser l’objet épigraphique en ses relations pour envisager le cloître comme lieu d’écriture et lieu de mémoire. Car c’est bien ce qui fait de Roda un ensemble exceptionnel : si l’espace claustral est statistiquement l’un des espaces privilégiés de la documentation épigraphique, grâce à la présence des images et des monuments funéraires notamment, la mise en œuvre des inscriptions de Roda, l’écriture dans la profondeur du monument, et l’incision des signes dans la structure bâtie attribuent aux inscriptions une présence matérielle particulière. Les morts habitent ainsi réellement le cloître de leur nom, et la continuité du lieu architectural institue une image de la communauté des vivants et des morts, les “pierres vivantes” de la première lettre de Pierre : “Et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce”.

11Les quelque 10 000 signes incisés entre le xiie et le xive siècle sur les blocs de pierre du cloître de Roda ne posent donc pas que des questions d’ecdotique. Ils sont la trace d’une conception efficace, profonde et esthétique, de l’écriture et on réduirait à rien ou presque ce que le Moyen Âge a pensé de la pratique épigraphique si l’on ne poussait pas notre réflexion jusqu’au bout de ce qu’autorisent l’érudition et l’anthropologie historique. Installer par l’écriture le nom des morts dans le cloître de Roda, c’est bâtir par le signe la liste des amici de la communauté ; voyons à présent les recours techniques, graphiques et textuels mobilisés pour accomplir cette ambition mémorielle.

Pour citer ce document

Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)