- Accueil

- > Livraisons

- > Deuxième livraison

- > Prolongation : ailleurs et plus tard

Prolongation : ailleurs et plus tard

Par Françoise Gay

Publication en ligne le 03 avril 2018

Table des matières

Texte intégral

1Avant d’aborder quelques documents épigraphiques élaborés hors du domaine occidental ou au-delà de la période chronologique de notre sujet, il convient de faire un détour par l’immense domaine manuscrit pour lequel un inventaire des représentations prophétiques, s’il n’est pas envisageable de façon exhaustive ici, permet de retrouver beaucoup de textes rencontrés également dans le catalogue de cette étude.

Les prophètes dans les miniatures

2Ce domaine, déjà évoqué pour les symboles de la virginité notamment, ne relève certes pas de l’épigraphie au sens strict mais certaines œuvres présentent des caractéristiques qui permettent de les considérer de ce point de vue. Au commencement de la recherche française en épigraphie, Robert Favreau insistait pour que la notion de texte inscrit sur un matériau durable ne soit pas la seule caractéristique des écrits qu’il étudiait, mais que l’on tienne compte de la publicité qu’ils cherchent à atteindre1. On peut donc, dans ce cadre, examiner quelques miniatures offrant cette volonté de publicité.

3Il est possible de distinguer plusieurs manifestations de ce désir de publicité. Le plus évident concerne l’existence, dans certains manuscrits, de miniatures en pleine page, hors-texte, comme celles déjà évoquées du Missel de Stammhein. Parmi ces grandes miniatures où figurent des prophètes avec des inscriptions, on peut citer l’incipit du Liber generationis de la Bible des Capucins, les planches des manuscrits de Shafestbury, de la Bible de Lambeth, des Évangiles d’Averbode, mais aussi du manuscrit de Wursbourg et du psautier de Scherenberg2. Dans la catégorie des incipit, de dimensions plus réduites, on peut rappeler ceux du manuscrit de Cambridge3. On ne trouve, dans les images consultées, que deux citations répertoriées rappelant la Nativité (le Cum venerit et la citation d’Abdias 17), alors que quelques citations évoquent la Passion. Le Missel de Stammhein offre des images complexes dans un but typologique et symbolique, ce qui est aussi le cas du manuscrit de Liège où trois pages évoquent des symboles de Marie, dont une où figurent Isaïe et Habacuc. Dans le premier, de grandes miniatures correspondent à un thème particulier, et toutes comportent des versets prophétiques ; sont évoquées ainsi, en présence de prophètes, la Nativité, l’Annonciation, la Crucifixion, les Saintes Femmes au Tombeau, l’Arbre de Jessé, l’Ascension et une allégorie de la Sagesse divine. Deux manuscrits anglais, comme la Bible des Capucins, le manuscrit de Stammhein ou le Psautier d’Ingeborg, comportent des images de l’arbre de Jessé avec des citations prophétiques. D’autres pages de manuscrits témoignent également de l’usage consistant à signaler les événements prédits par les prophètes en plaçant leurs paroles près d’une figuration de la Crucifixion, comme par exemple dans les Évangiles d’Averbode ou dans le lectionnaire de Cluny4.

L’orient

4Les premières œuvres mettant en parallèle et en images le Nouveau Testament et les prophètes sont deux codices réalisés en Orient à des périodes rapprochées : le Codex de Rossano et celui de Sinope, conservé à Paris. Le premier a été composé probablement dans l’entourage impérial à Constantinople au vie siècle. En tentant de remonter aux origines de certaines traditions, la liturgie dans l’empire romain d’Orient au ive siècle a quant à elle été mentionnée précédemment avec les hymnes à la Vierge. Ces deux éléments incitaient à faire une très rapide incursion dans ce domaine.

5Les figurations de prophètes, accompagnées ou non de textes, sont désormais omniprésentes dans le décor des églises de rite orthodoxe puisque, depuis les xive-xve siècles, ils figurent obligatoirement sur l’iconostase dont ils occupent le cinquième rang, en dessous de celui consacré aux patriarches (dont certains sont souvent aussi considérés comme des prophètes au Moyen Âge). Dans les périodes précédentes, des prophètes étaient déjà représentés dans le décor peint des églises, qu’il s’agisse de prophètes isolés, de deux prophètes groupés ou de séries. Les principaux témoignages encore visibles de ces représentations sont localisés dans les églises de Cappadoce, en Turquie asiatique, où l’on trouve le plus grand nombre de peintures murales de la période envisagée. C’est aussi le cas à Chypre, mais dans ce milieu situé à la confluence des mondes latin et grec, les peintures ont été souvent complétées ou refaites, ces modifications rendant difficile la datation des peintures originales. Il n’y a guère de documentation sur les textes inscrits sur les phylactères dans ces ensembles, et surtout aucun relevé systématique ; il semble qu’aucune étude, même partielle, n’ait été réalisée dans l’ensemble du monde orthodoxe.

6En Cappadoce, en dehors des figurations de prophètes isolés, le thème de la théophanie-vision est très fréquent ; les deux prophètes Isaïe et Ézéchiel lui sont associés. Sous le Christ en gloire qui figurait au cul-de-four de l’abside de Güllu Dere 4 (dit « le pigeonnier de Saint-Jean » dont une partie de la fresque est détériorée), Isaïe et Jérémie sont représentés parmi les séraphins5. L’un d’eux purifie les lèvres d’Isaïe avec un charbon ardent tenu à l’aide d’une longue pince et un autre présente à Ézéchiel le livre qu’il doit avaler6. Deux textes accompagnent ces images : « Isaïe recevant au moyen des pincettes le charbon divin » (Isaïe VI, 6) et « Et toi, homme, ouvre la bouche et prends ce que je te donne » (Ézéchiel II, 8). Ce thème est aussi attesté en Occident. Selon Marcel Durliat, il serait arrivé à Rome puis aurait été repris notamment en Catalogne7. Les peintures murales de Santa Maria d’Aneu représentent, comme en Cappadoce, Ézéchiel et Isaïe (ses lèvres sont purifiées par un chérubin), les roues décrites dans le livre d’Ézéchiel figurant près de lui, mais sans texte8. Aucune de nos inscriptions ne correspond à ce thème ; les théophanies visions qui existent dans le monde occidental montrent parfois deux prophètes mais pas d’inscription. Dans l’église Cambazli kilisse d’Orthahisar, deux prophètes sont peints sur un arc : Salomon, présentant le verset 1 du livre IX des Proverbes (verset également inscrit à Jérusalem) et David dont le phylactère reprend Psaume XLV, 11. Les mêmes textes se retrouvent à Elmali kilisse à Göreme9.

7La Porta Speciosa de la cathédrale d’Esztergom, capitale de la Hongrie durant trois siècles, datée des années 1188-1196, a été détruite mais des relevés anciens permettent d’en connaître le décor. Des figures prophétiques accompagnées de textes étaient représentées dans les fausses arcades encadrant le portail principal. Le tympan est consacré à la Vierge en majesté avec l’Enfant. Certains ont vu dans cette œuvre une réalisation purement occidentale, mais ce n’est pas le cas de Thomas von Bogay qui constate que « les prophètes de la Porta speciosa sont presque aussi byzantins que ceux de Venise », même s’il envisage une inspiration provenant des portails d’Italie du Nord10. Il n’est pas question ici d’entrer dans les discussions sur les influences éventuelles des auteurs du portail, ni sur les éléments locaux adjoints au thème central (saint Étienne et saint Adalbert), mais il faut rappeler que comme de nombreuses œuvres, ce tympan exprime l’Incarnation et l’accomplissement des prédictions de l’Ancien Testament annoncées par les prophètes sur les côtés du portail. Malgré ce qui avait été écrit dans les premières descriptions de la Porta Speciosa, aucun texte n’est tiré du drame comme le souligne T. Von Bogvay. On note deux citations prophétiques figurant dans notre catalogue : Ézéchiel I, 16 et Daniel IX, 26, cités trois fois pour les xe-xiiie siècles, et Daniel XXXVII, 12 cité une seule fois. Les trois textes se retrouvent à la période postérieure.

8Une peinture de l’église d’une autre région byzantine, l’église Saint-Clément d’Ohrid, propose pourtant une œuvre beaucoup plus proche des thèmes fréquents dans notre étude. On y voit deux cycles mariaux remontant à la fin du xiiie siècle ; l’un illustre la vie de la Vierge d’après les Évangiles apocryphes, et l’autre évoque Marie à l’aide de passages de l’Ancien Testament plus ou moins habituels. La dernière scène de ce cycle a été identifiée par Gordana Babić comme la Porte du Temple, image de la Vierge11. On y voit effectivement un édifice surmonté d’un fronton avec une porte fermée à deux battants. À gauche, un personnage âgé, derrière un groupe de trois vieillards, avance vers le bâtiment en agitant des encensoirs. Il porte un phylactère où est inscrit le texte d’Ézéchiel XLIV, 2. On retrouve ici une composition symbolique rencontrée à plusieurs reprises en Occident, mais un autre élément s’ajoute au thème de la Porte : derrière l’édifice apparaissent en effet un personnage, nimbé lui aussi, et un séraphin. Ce dernier purifie les lèvres d’Isaïe (car il s’agit d’Isaïe) avec un charbon ardent tenu au bout d’une pincette. Il s’agit donc ici d’un symbole plus fréquent dans le monde byzantin qu’en Occident, le charbon ardent personnifiant le Christ et les pincettes ou la cuillère évoquant Marie. Gordana Babić précise que la virginité de Marie est le plus souvent rappelée à partir du texte d’Ézéchiel.

9Le meilleur moyen pour appréhender les traditions byzantines en ce qui concerne la représentation des prophètes et les textes qui leur sont attribués est sans aucun doute de se pencher sur le Guide de la peinture pour comparer les textes avec ceux des inscriptions des xe-xiiie siècles. Le manuscrit du texte publié par Adolphe Didron sous le titre Manuel d’iconographie grecque et latine a été rédigé par Denys, moine du monastère de Fourma au xviie siècle12. Comme l’écrivait le critique du Bulletin bibliographique publié dans la Bibliothèque de l’École des chartes, la seconde partie de ce texte consacrée à l’iconographie témoigne « de l’immobilité de l’art chez les Byzantins où, dans la représentation, rien n’était abandonné à l’imagination et à l’inspiration de l’artiste »13. On considère généralement que les figurations préconisées par le moine Denys étaient déjà utilisées dans les siècles précédents. C’est donc à partir des données de ce document que l’on peut envisager les inscriptions dans la tradition du monde orthodoxe et les comparer à celles du monde romain14.

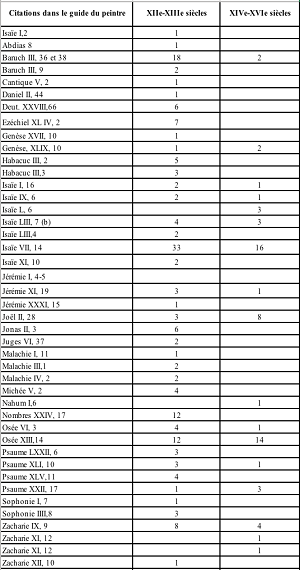

10Dans le Guide de la peinture, les citations prophétiques sont réparties en trois parties. La première est intitulée « Les saints prophètes, leur signalement et leur épigraphe ». L’auteur y énumère 30 prophètes et 24 citations. La seconde partie est intitulée « Autres prophéties sur les fêtes du Seigneur, sur les miracles, la passion et la naissance du Christ ». Elle comprend 52 citations. Enfin, un court paragraphe avec sept citations est consacré à la Vierge : « Autres prophéties sur les fêtes de la mère de Dieu » (tableau 7). Les prophètes cités dans la première partie sont ceux répertoriés en Occident, à l’exception des cinq derniers : Achias, Sameas, Joad, Azarias, fils d’Adeo et Ananias. À l’exception du grand prêtre Joad, les autres personnages, décrits comme des vieillards, sont difficiles à identifier. Ananias et Azarias sont des noms fréquents dans la Bible, dans le livre de Daniel comme dans celui de Tobie, mais rien ne semble éclairer ces choix. Dans la deuxième partie de ce chapitre du Guide, ce sont des passages des Psaumes, cités par David, qui sont les versets les plus souvent évoqués, suivis de passages du livre d’Isaïe. Zacharie et Jérémie sont repris respectivement cinq et quatre fois. Dans la partie consacrée à Marie, trois passages des Psaumes accompagnent des citations d’Isaïe, Ézéchiel et celle du livre des Nombres (XXIV, 17).

Tableau 7 : voir l’image au format original

11Il apparaît clairement que la majorité de ces textes est proposée ici pour évoquer la Nativité ou la vie du Christ, surtout sa Passion, thèmes récurrents en Occident et en Orient. Le tableau 7 met en regard les références bibliques notées par Denys et les inscriptions relevées dans la partie occidentale de l’Europe, aussi bien aux xiie-xiiie siècles qu’aux siècles suivants. Première constatation très générale : sur les 89 versets prophétiques proposés par le moine Denys, 35 sont utilisées au moins une fois dans nos inscriptions du xie au xiiie siècle. En revanche, les coïncidences entre les deux listes sont beaucoup plus rares si l’on ne considère que les citations mentionnées au moins trois fois dans notre catalogue : il n’y a alors que 13 versets communs. On remarque une absence, celle du verset d’Isaïe XI, 1 ; à ce sujet, on peut rappeler que le thème de l’Arbre de Jessé ne s’est développé que dans la partie ouest du monde byzantin, en Grèce et à Chypre. En remontant le fil de la tradition des figures allégoriques de la Vierge en Occident, un lien a été établi avec la liturgie dans l’ancien empire d’Orient. Il est surprenant de constater que dans les versets bibliques consacrés à « la Mère de Dieu » rapportés dans le Guide, trois des six textes sont familiers, mais un seul, celui d’Ézéchiel XLIV, 2, se rapporte au symbolisme marial. Deux textes symboliques, Psaume LXXII, 6 et Juges VI, 37, évoquant d’habitude la virginité de Marie, sont cités dans le cadre des « Autres prophéties » sur la naissance du Christ. Le plus étonnant est l’absence de mention du buisson ardent, élément important dans cet espace géographique où la virginité perpétuelle de Marie a été très facilement admise, contrairement à ce qui s’est passé dans le monde latin15.

12On peut, comme on l’a fait pour le texte des drames et du Sermon, mettre en relation les citations prophétiques du Guide et les écrits des pères de l’Église grecque ou syriaque. Il n’est pas question de faire un bilan, même incomplet, des citations de nos inscriptions utilisées également dans la patrologie orientale, mais, tout au plus, de formuler quelques constats. Dans les écrits des premiers siècles du christianisme, on note, comme en Occident, la présence d’écrits de polémique, essentiellement contre les Juifs, qui s’appuient sur des testimonia, pratique attestée contre les hérétiques à partir du ive siècle.

13D’après les textes facilement consultables, c’est le Delecta Testimonia adversus Judaeos de Grégoire de Nysse qui est le plus proche de nos citations et des Contra occidentaux, avec une vingtaine de citations correspondant aux versets les plus souvent cités dans les inscriptions16. Seuls se distinguent Isaïe LIII 7, (cité également dans le Dialogue avec Tryphon de Justin, qui le reprend aussi dans son Oratio VI), Joël II, 28 et Zacharie IX, 9. Il est aussi étonnant de constater que ni Jean Chrysostome ni Grégoire de Nysse ne citent Isaïe VII, 14 mais Isaïe XI, 1. En examinant les écrits qui s’appuient sur des testimonia, on s’aperçoit qu’il n’y a guère de relations entre ces derniers et les textes préconisés dans le Guide du peintre, mais il est évident qu’il faudrait consulter d’autres textes.

14Même à travers des textes dont le but premier n’est pas la polémique, on retrouve le système de parallélisme entre Ancien et Nouveau Testament. Toujours au ive siècle, dans le domaine syriaque cette fois, Éphrem, sans utiliser de testimonia puisque son œuvre est essentiellement poétique, s’appuie en permanence sur la concordance entre les deux Testaments. Craig Morrisson remarque que l’expression préférée d’Éphrem dans son Commentaire sur le Diatessaron est « Comme dans l’Ancien Testament […] ainsi, dans le Nouveau […] »17.

Les œuvres plus tardives

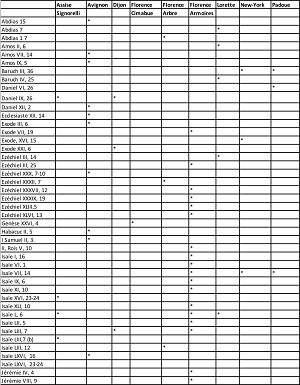

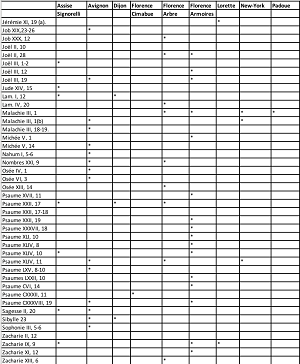

15Comme nous l’avons évoqué au début de ce travail, l’utilisation des représentations de prophètes accompagnés de textes s’est poursuivie au cours des siècles suivants, mais a subi des changements, dans l’esprit et dans la forme. Quelques ensembles ont été envisagés pour la poursuite du thème des prophètes, mais il ne s’agit en aucun cas d’une énumération exhaustive et on se contentera ici d’évoquer quelques œuvres, célèbres ou non, ou des prophètes isolés. Un certain nombre d’œuvres sont encore proches des ensembles du Moyen Âge central dans leur expression matérielle ou dans le choix des inscriptions ; elles le sont également de l’esprit des textes auxquels elles ont été confrontées, qu’il s’agisse ou non de textes de controverse. D’autres inscriptions des cycles de prophètes, en revanche, se montrent relativement éloignées de celles étudiées précédemment, avec parfois une ou deux citations seulement parmi celles déjà repérées. Ce survol s’appuie ainsi sur neuf ensembles de prophètes, réalisés sur des supports très différents (tableau 8a et tableau 8b)18. Chronologiquement, cette liste commence avec des œuvres de Giotto et Cimabue qui marquent le début d’une nouvelle période artistique en Italie. C’est surtout d’ailleurs à travers des œuvres réalisées par des artistes italiens que se poursuit la tradition, même si c’est aussi dans la péninsule italienne que les grands changements culturels ont d’abord fait leur apparition. Dans les cycles réalisés entre le xive et le xvie siècle, 13 citations bibliques seulement appartiennent à des cycles antérieurs, et parmi ces citations, celles qui sont employées dans les Credo sont très fréquentes : Isaïe VII, 14, Osée XIII, 14 et Joël II, 28. Tous les autres passages prophétiques utilisés précédemment ne le sont ici que de manière ponctuelle, au maximum quatre fois pour la citation de Malachie III, 1(b). Il n’y a pas de mention du passage du Deutéronome XVIII, 15, des Nombres XXIV, 17 et des autres textes annonçant généralement la Nativité. Daniel IX, 24 n’apparaît qu’une seule fois.

Tableau 8a : voir l’image au format original

Tableau 8b : voir l’image au format original

16Après le xiiie siècle, les groupes de prophètes montrent moins de variété que dans les œuvres de la période précédente, avec 23 personnages différents. Si Baruch, Abraham, Moïse, Samuel, Élisée, Job, David et Salomon sont présents, Jonas et Aggée sont absents19. En ce qui concerne les citations bibliques, là encore la diversité est grande : sur les 88 citations, 72 sont des citations uniques, 13 sont données deux fois et 4 sont mentionnées trois fois. Il n’y a donc aucun texte repris systématiquement ou presque. Rares sont les citations très fréquentes pour la période précédente. On ne retrouve ni la citation du livre des Nombres attribuée à Balaam, ni Daniel IX, 24 (sous quelque forme que ce soit), ni Isaïe XI, 1 ; Isaïe VII, 14 et Baruch III, 36 ne sont repris que deux fois. Les seules citations fréquentes dans les ensembles étudiés précédemment et figurant dans ces œuvres plus récentes sont Ps CXXXII, 11, Isaïe LIII, 7, Joël II, 28, Zacharie IX, 9 et Malachie III, 1-2.

17Dans ce groupe d’œuvres, trois inscriptions présentent les versets 17 et 18 du psaume XXII (Foederunt manus meas et pedes meos) ; ils n’apparaissent qu’une fois à la période précédente, sur la Croix de Bury. D’après J. Danièlou, le psaume XXII fait partie des textes sur la Passion dans la catéchèse des débuts de l’Église ; ces versets repris par le Christ sur la Croix seraient par la suite devenus inséparables du début d’Isaïe LIII pour évoquer la Passion. Cependant, on remarque que, dans sa démonstration, il évoque surtout Dividunt sibi indumenta mea sibi et de veste mea mittunt sortem qui ne figure qu’une fois dans notre catalogue, dans l’œuvre de Fra Angelico. Le verset 17 est souvent repris dans les Contra20. Notons également deux mentions de Lamentations IV, 20, texte figurant déjà deux fois pour la période précédente. Ce passage de Jérémie aurait fait partie des recueils de testimonia et on le retrouve dès la première Apologie de Justin, comme le mentionne encore J. Danièlou, puis chez Irénée, Tertullien, Augustin21. Dans les inscriptions se trouve seulement la première partie du verset ; la seconde partie ne figure que sur un arbre de Jessé de l’Évangéliaire de Trêves22.

18Il faut aussi évoquer pour cette période quelques ensembles dont on ne possède aucun relevé complet. Il s’agit des prophètes figurant sur les mosaïques du baptistère de Florence (xiiie siècle), des statues de la façade du dôme de Sienne, œuvres de Pisano (1285-1296), des médaillons de prophètes qui entourent la Maestà de Simone Martini au Palais communal de Sienne (1312-1315), et des peintures murales de Francesco Fiorentino au-dessus des grandes arcades du duomo de San Giminiano (1490)23. On trouverait encore çà et là d’autres petits groupes de prophètes. Isaïe VII, 14 est cité dans trois ensembles et Isaïe XI, 1 dans un seul. Aggée II, 8 est mentionné deux fois, Jérémie XXXI, 22 est cité une seule fois, comme Zacharie IX, 9 et le texte des Nombres XXIV, 17, alors que ces citations sont très fréquentes dans les inscriptions antérieures. Un élément intéressant cependant : la présence de Moïse et Jacob de part et d’autre du Christ de la Maestà de Simone Martini, Moïse portant un phylactère où l’on peut lire VIDES RUBRUM ; plus loin, Isaïe présente la citation ECCE VIRGO CONC24. On reconnaît là le verset d’Isaïe le plus cité et évoquant la maternité virginale, mais aussi le passage de la Genèse utilisé aux xiie-xiiie siècles dans le même esprit.

19Les points communs entre les textes des cycles prophétiques postérieurs à la fin du xiiie siècle et ceux de la période précédente paraissent extrêmement ponctuels, mais il est pour ces siècles d’autres ensembles de prophètes qu’il convient d’examiner.

Le credo typologique

20Le Credo typologique, dont les prémices ont été évoquées dans les pages précédentes, va se développer tout d’abord dans les manuscrits. Le Verger de Soulas, œuvre de la fin du xiiie siècle, est le premier exemple systématique, organisé comme un diagramme en cinq colonnes : à gauche, les prophètes, à droite les apôtres et au centre des médaillons illustrant les articles de la foi énoncés sur les bandeaux horizontaux entre les personnages et les médaillons. Plus tard, vers 1323-1326, le bréviaire dominicain de Belleville enluminé par Jean Pucelle, crée le calendrier qui associe les douze mois de l’année, les douze articles du double Credo, les douze portes de la Jérusalem Céleste, et qui illustre la destruction symbolique de la Synagogue dont les éléments vont être dévoilés par les apôtres. Pendant un siècle, cette composition complexe sera reprise, partiellement ou en totalité, dans les manuscrits précieux, comme le Livre d’Heures de Jeanne de Navarre, ou les manuscrits réalisés pour le duc Jean de Berry au début du xve siècle. Fra Angelico, dans le dernier des panneaux peints des armoires aux vases sacrés réalisés pour l’église Santa Annunziata de Florence, a composé la première des œuvres peintes ou sculptées sur ce thème, qui va se développer notamment dans un espace restreint, celui de la Savoie, et sur un support jamais évoqué jusqu’à présent, les stalles25. Dans ce panneau, le Credo s’insère dans un ensemble plus complexe, la Lex amoris26.

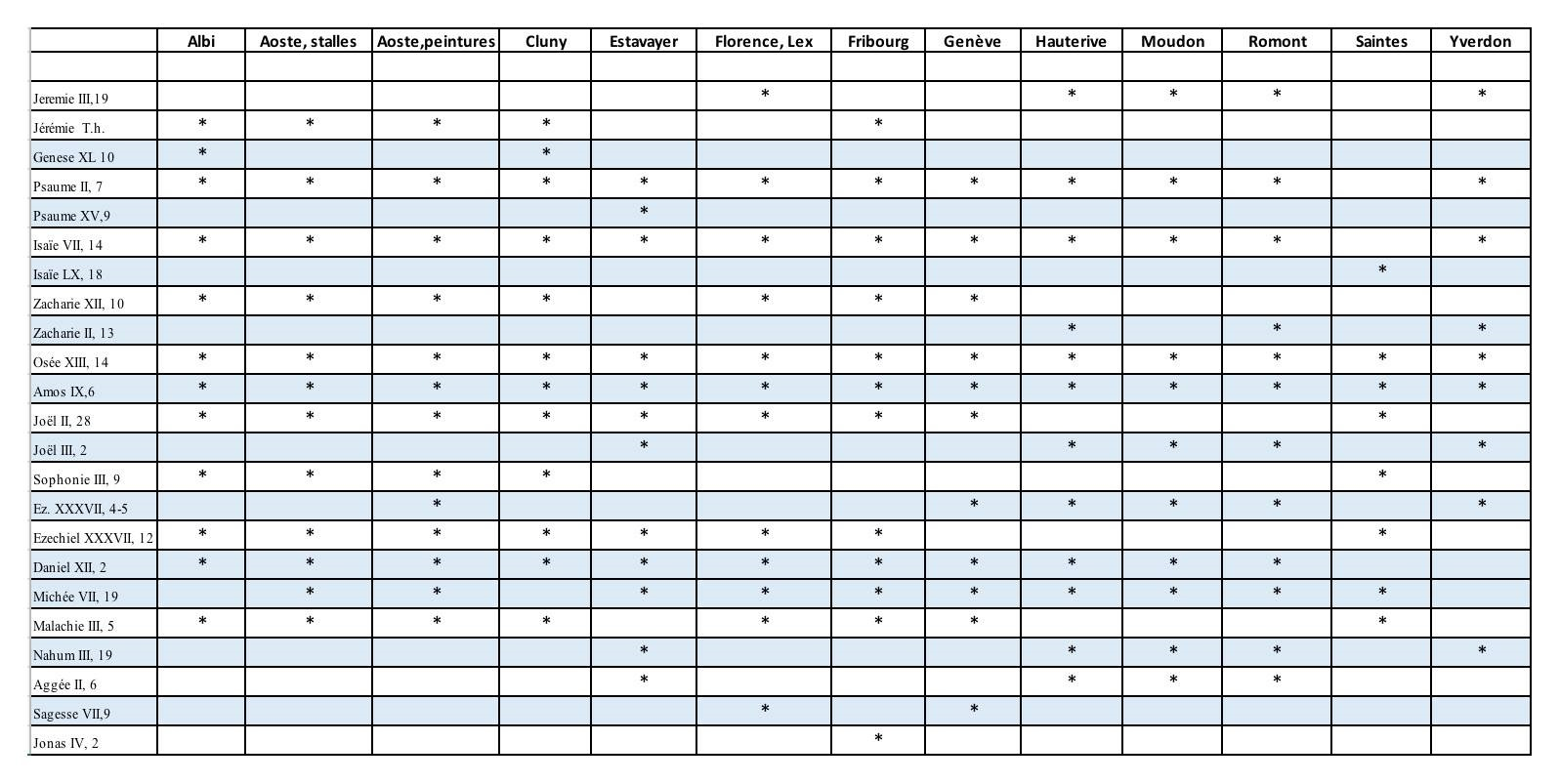

21Compte tenu du thème précis qu’illustrent ces œuvres, la variété de textes va être infiniment moins grande. Dans le tableau 9, la listes des apôtres et des prophètes est indiquée car les personnages qui sont mis en parallèle ne sont pas toujours les mêmes (tableau 9). Ils sont généralement douze, sauf dans certaines stalles savoisiennes, mais on doit tenir compte du fait que certaines séries sont incomplètes. On trouve généralement Jérémie, David, Isaïe, Zacharie, Osée, Amos, Malachie, Joël, Sophonie, Michée, Ézéchiel, Daniel. Salomon figure aussi sur la Lex Amoris, et Jonas est représenté sur les stalles de Fribourg ; sur ces deux ensembles manque Michée. Nahum et Aggée figurent sur les stalles de Romont, Hauterive, Moudon et Estavayer, et Nahum se trouve aussi sur les stalles d’Yverdon. Malachie et Sophonie ne sont en revanche pas représentés sur les stalles de ces églises, ni sur celles de Genève. Isaïe ne figure ni à Cluny ni à Albi où l’on trouve en revanche Jacob. Daniel est absent de Romont, Genève et Yverdon tandis que Jérémie ne figure pas à Genève, de même que Malachie. Il n’est pas représenté non plus sur les stalles de Genève et d’Estavayer. David et Joël figurent chacun deux fois sur ces dernières stalles, avec des citations différentes. D’autres personnages de l’Ancien Testament, disciples, saints ou évêques sont parfois associés au double Credo : Siméon, Zacharie père du Baptiste, saint Paul ou saint Dominique27. En résumé, David, Isaïe, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël et Amos figurent dans tous les ensembles. Jérémie est absent de deux ensembles et la présence des autres prophètes est plus occasionnelle.

Tableau 9 : voir l’image au format original

22Si les prophètes représentés diffèrent parfois, les apôtres eux, sont généralement les mêmes, mais ils ne figurent pas toujours dans le même ordre. On a parfois estimé qu’ils étaient repris suivant la liste établie dans le Sermo de symbolo longtemps attribué à Augustin : Petrus dixit : Credo in Deum, Patrem omnipotentem… Suivent Jean, Jacques le Majeur, André, Philippe, Thomas, Bartholomée, Matthieu, Jacques, Simon, Jude et Matthias. On est donc loin d’avoir toujours le même prophète face au même apôtre. Généralement, dans les œuvres étudiées, les premiers articles sont présentés par Jérémie et Pierre, David et André, Isaïe et Jacques le Majeur ; ensuite il n’y a pas de choix systématique. Le tableau 9 permet de constater rapidement la fréquence des textes. Trois textes prophétiques se retrouvent ainsi dans tous les Credo répertoriés. Il s’agit du verset 7 du Psaume II et de la citation d’Isaïe VII, 14 inscrits dans 12 des 13 ensembles, puis de Daniel XII, 2 qui figure 11 fois. Ensuite viennent Michée VII, 19 et Joël II, 28 (10 et 9 attestations).

23La seule citation non biblique est présentée par Jérémie dans 5 Credo typologiques, ceux de 4 stalles savoisiennes et celui de la Lex Amoris de Fra Angelico ; Patrem invocabitis qui terram fecit et condidit coelum est un texte que l’on trouve déjà dans tous les manuscrits à partir du Verger de Soulas. On pourrait reconnaître dans ce texte ou bien un verset de Jérémie X, 1228, ou bien une interférence entre le verset III, 19 de Jérémie et un texte que Guillaume Durand attribue à David : A principio terram fundasti et opus manuum tuarum caeli, verset de Ps CII, 26 cité sous la forme d’Hébreux I, 1029.

24Cette rapide incursion hors de la période et hors des lieux qui sont au centre de cette étude correspond davantage à un sondage qu’à une fouille systématique. On constate une nouvelle fois la grande variété des citations et le petit nombre des répétitions significatives, exception faite des Credo. Le but, en examinant ces œuvres, est de constater la survivance de traditions éventuelles qui conduisent au choix des textes reproduits sur les phylactères pour affirmer que le Christ est bien le Messie annoncé dans l’Ancien Testament. Il y a effectivement des textes déjà utilisés aux xiie-xiiie siècles principalement, mais jamais repris de façon très répétitive, à l’exception de deux verset, Isaïe VII, 14 et Osée XIII, 14, l’un évoquant la Nativité, l’autre utilisé pour rappeler la Passion.

25Tous les éléments envisagés dans ce tour d’horizon ont permis de sortir du cadre de l’Europe occidentale du xie au xiiie siècle, et d’envisager la communauté chrétienne dans son ensemble, malgré le peu d’exemples disponibles pour le monde orthodoxe. Cette incursion éclaire parfois d’un jour nouveau les choix effectués et permet de percevoir une évolution dans le thème, évolution traduisant sans doute des changements plus profonds dans la perception du dogme et dans la pratique religieuse.

Un moyen pour signifier l’Incarnation

26À l’issue de ce tour d’horizon épigraphique et documentaire, il convient de faire la synthèse de toutes les données rassemblées, mais aussi la liste de toutes les questions qui demeurent en suspens. En reprenant les divers aspects des ensembles prophétiques, deux interrogations demeurent. Existe-t-il des phénomènes de dépendance entre les inscriptions et un ou des modèles éventuels ? Quel pouvait être le projet dans l’esprit des concepteurs de ces programmes ?

Affaire de choix

27Commençons par rappeler tout d’abord les éléments communs à la plus grande partie des inscriptions, indépendamment de leur localisation et de leur datation. Elles sont présentées par des prophètes en pied ou en buste, et elles sont gravées ou peintes sur un phylactère, exceptionnellement sur un livre. Pour les représentations dans un décor architectural, ces prophètes n’ont pas de place attitrée, mais ils figurent souvent dans des emplacements significatifs, les portails des églises ou les arcs triomphaux par exemple. Le choix des personnages représentés et cités provoque une première interrogation. Le fait que l’on trouve à de rares occasions les 16 prophètes auteurs de livres prophétiques (ou 17 avec Baruch) signifie qu’un choix a été fait, et ce choix est le plus souvent difficile à interpréter. Par exemple, Élie, Siméon et la prophétesse Anne sont peu représentés alors qu’ils ont formellement reconnu le Messie. Dans les œuvres postérieures au xiiie siècle, le nombre de personnages considérés comme des prophètes est plus restreint, mais on découvre là encore des exceptions, comme la figuration de Ben Sirach au portail nord de la cathédrale de Côme. À l’origine de ces recherches, on avait envisagé une chronologie limitée au xiie siècle, mais au fil des découvertes, l’importance des œuvres du xiiie siècle s’est imposée comme une évidence et elle permet de comprendre un peu mieux le thème du prophète sur une durée plus longue. Dans les cycles postérieurs à ce siècle, un petit nombre de citations sont familières alors que la plus grande partie d’entre elles n’ont jamais été relevées, comme c’est aussi le cas entre le xe et le xiiie siècle. Une question se pose donc : comment expliquer la persistance du phénomène alors que la plupart des textes sont difficiles d’accès (situation, enclavements, conjonctions) et que le public des œuvres est sans doute souvent incapable de les lire ? En conséquence, le choix d’inscrire les textes prophétiques dans le décor monumental correspond sans doute à l’intention de donner à ces inscriptions une présence officielle et symbolique.

28L’impression de répétition de certains versets est parfois nuancée par le nombre réel des occurrences et les associations entre versets. Il semble que l’on peut distinguer deux groupes d’inscriptions, en dehors des citations uniques qui, rappelons-le, représentent la moitié des textes environ. Les textes cités de façon extrêmement fréquentes forment la première catégorie et sont en nombre restreint : Nombres XXIV, 17, Deutéronome XVIII, 15, Isaïe VII, 14, Baruch III, 36, Daniel IX 24, mais aussi, Osée XIII, 14. Amos II, 11, Aggée II, 8. Dans une deuxième catégorie, celle des versets bibliques un peu moins souvent reproduits, on trouve des exemples beaucoup plus nombreux : Baruch III, 38, Ézéchiel XLIV, 1, et XLIV, 2, Daniel VI, 16, Osée VI, 3(a), Abdias 17 et 21, Jonas II, 1 et 3, Michée V, 2, Nahum 1,15, Habacuc III, 4, Zacharie IX, 9 et Malachie III, 1(a). Si l’on considère les versets cités trois fois seulement, il faut ajouter 16 citations à cette même liste.

29Comment expliquer ces choix pour la période des xie-xiiie siècles ? La connaissance de la Bible de la part des commanditaires du projet est un premier élément de réponse. Ils suivent une idée générale ou ont élaboré un projet précis et ambitieux, fruit de l’imprégnation des livres bibliques grâce à la lecture et la liturgie, ou de leur connaissance de textes patristiques. Mais il n’y a pas toujours de commanditaire « savant » ; dans ce cas, d’autres éléments tels que la tradition entrent alors en compte et expliquent la maîtrise plus ou moins assurée des textes ou leur emploi symbolique. Cependant, face au choix de certains textes, les explications font défaut. L’auteur du projet a-t-il choisi les citations en fonction de ses goûts ? A-t-il reproduit les premiers mots d’un livre prophétique pour compléter un cycle ? Est-ce le libre choix d’un artisan qui reproduit des textes vus ailleurs ? Le verset attribué à Daniel et fréquemment évoqué ici Cum venerit Sanctus sanctorum cessabit unctio peut concentrer à lui seul ces questions de tradition et de choix.

30Au terme de ce travail, il semble vain de se mettre en quête d’une source unique et identifiable pour les œuvres étudiées. Pourquoi d’ailleurs devrait-il forcément y avoir une source ? Les œuvres du Moyen Âge, même si elles sont dépendantes d’une tradition et d’un mode de pensée plus rigide que de nos jours, ne sont-elles pas conçues par des hommes qui ont chacun leur mode de pensée et qui, pour une raison ou une autre, sont particulièrement attachés à tel ou tel passage biblique ? Il convient sans doute de parler plutôt d’influences, de circonstances, parfois même sans doute de hasard. Plusieurs influences sont envisageables. Le Nouveau Testament reprend, notamment pour la Passion, des textes prophétiques que l’on retrouve dans la liturgie, mais ceci ne concerne qu’un nombre limité d’inscriptions. Les textes patristiques ont une influence certaine mais cependant limitée : comme cela a été mentionné, les versets fréquents dans les inscriptions n’ont pas forcément été utilisés dans les textes patristiques et inversement. Reste bien sûr l’influence directe du Sermon de Quodvultdeus, son amplification et sa diffusion à travers les drames liturgiques, qui demeure importante pour comprendre une partie des cycles d’inscriptions. Cette influence semble désormais jouer non pas sur l’intégralité des textes, mais sur le choix de phrases ou d’images (au sens propre et figuré du terme), comme par exemple l’évocation du péché originel avant d’illustrer la Nativité.

31Quoi qu’il en soit, l’essentiel pour notre propos ne réside pas dans la compréhension de l’origine des inscriptions. Que voulaient exprimer les auteurs de ces inscriptions, quels qu’ils soient ? On sait que les représentations et les textes attribués aux prophètes le sont dans un but typologique ; la notion de thème a souvent été évoquée, notion pratique dans un premier temps, mais qui est très loin de traduire la réalité. Il est rare que tous les textes d’un ensemble épigraphique correspondent au thème que l’on perçoit au premier abord. S’il est tentant d’identifier un cycle marial ou un cycle christologique, le thème général des inscriptions n’est parfois pas évident, voire inexistant. Il existe de nombreux textes qui n’ont pas de rapport avec les autres, ou des citations dont la présence est surtout symbolique : l’important pour le créateur était sans doute la présence du texte de l’Ancien Testament ou de tel prophète pour renforcer la figure du prophète, celui qui transmet la parole divine. Ces citations uniques sont parfois associées à des passages bibliques plus connus, souvent des passages du début du livre prophétique en question, ce cas de figure permet d’envisager une présence « symbolique » de la citation prophétique. C’est le cas de nombreuses œuvres d’origine colonaise, des mosaïques de Monreale, de Cefalù, du narthex de San Marco à Venise30. À l’exception de la châsse d’Héribert et du chevet de Monreale, les versets évoquent la Nativité ou la Vierge.

32Arrêtons-nous un instant sur une œuvre particulière, la façade de Ripoll, où deux modes de lecture sont possibles, comme le signale Marisa Melero Moneo. Les deux voussures consacrées à Jonas et à Daniel ont un caractère typologique et narratif évident, mais surtout symbolique. Pour l’auteur, si Jonas annonce la résurrection du Christ qui entraînera celle des hommes, Daniel dans la fosse aux lions évoque la descente du Christ aux enfers31. D’autres scènes de l’Ancien Testament figurant sur cette façade sont considérées généralement comme des préfigurations eucharistiques : offrandes de Caïn et Abel, don de la manne, mais M. Melero Moneo émet une hypothèse différente en ce qui concerne Caïn et Abel32.

33Certaines œuvres montrant des cycles prophétiques comportent des textes explicatifs écrits en termes recherchés, souvent en vers. Il n’existe pas à notre connaissance d’ensembles de ce type en Italie et c’est du monde germanique que proviennent quatre de ces six séries de prophètes. On peut classer dans cette catégorie les fonts baptismaux de Hildesheim, le reliquaire dit « d’Eilbertus », l’autel portatif de Münchengladbach, le vitrail de Chalons, la reliure de Chantilly et la croix de Bury33. Des inscriptions insistent là sur le fait que ce qui est caché dans l’Ancien Testament est révélé dans le Nouveau. Parmi ces œuvres, deux présentent des inscriptions mettant en évidence l’intention typologique générale (la reliure de Chantilly et le vitrail de Châlons-en-Champagne). Sur les fonts de Hildesheim, on voit un parallèle entre les quatre fleuves, les quatre vertus, les quatre grands prophètes et les quatre Évangélistes. L’autel de Münchengladbach montre les préfigurations de la mort du Christ avec les sacrifices d’Abel, Abraham et Melchisédech. Les prophètes témoignent de la réalité des paroles inspirées par le ciel sur l’autel portatif d’Eilbertus tandis que les apôtres au Credo y figurent également. Le cas de la croix de Bury est lui très particulier, non par les textes prophétiques qui annoncent la Crucifixion, mais par le texte qui la présente en quelque sorte : il fait allusion à l’attitude des Juifs se moquant de la mort du Christ et à la fin de la religion juive avec la proclamation de la Résurrection. Ce thème correspond à l’actualité de l’époque à laquelle on réalise l’objet, période au cours de laquelle les Juifs sont chassés de nombreuses villes d’Europe occidentale.

34D’autres groupes d’inscriptions se réfèrent à des thèmes précis, mais sans texte d’explication. Les vitraux d’Augsbourg sont consacrés à l’Église, en tant que maison de Dieu et peuple de Dieu, au sens premier de ce terme ; la voûte de la croisée de Brunswick illustre la Jérusalem céleste ; le porche de Casauria propose une louange des eaux, les peintures de Gurk ou de Matrei évoquent l’Apocalypse…34. La couronne du Saint-Empire romain germanique fait partie de ces œuvres à thème précis et unique. Pour en terminer avec les cas particuliers, notons aussi les quelques exemples de textes prophétiques qui semblent annoncer le Credo, même si, au cours de la période étudiée ici, ces exemples sont rares et il n’y a pas de mise en parallèle systématique de citations prophétiques avec les affirmations de la prière qui rassemble toutes les croyances des Chrétiens. L’autel d’Eilbertus et les peintures de la croisée du transept de Brunswick sont les exemples les plus importants de ce type de composition35.

De la Nativité à la Passion

35Les citations les plus fréquentes se concentrent autour de la Nativité et la Passion, les deux thèmes étant souvent évoqués sur une même œuvre. Cependant, ces deux thèmes majeurs n’ont pas une importance égale si on les considère en fonction de leur cadre géographique. Certains versets bibliques sont utilisés dans tout le domaine envisagé, plus ou moins souvent, alors que d’autres n’apparaissent que ponctuellement. Il existe toutefois des façons singulières d’utiliser les textes et des choix différents selon les régions. Des particularités et des caractéristiques régionales existent, et on peut les envisager à travers les trois ensembles régionaux où ont été produites la majorité des œuvres, c’est-à-dire le monde germanique, et les grandes régions du monde latin qui correspondent de nos jours à l’Italie et la France. C’est en Italie que se trouvent les œuvres les plus nombreuses, comprenant le plus grand nombre de textes. En France, il n’y a que quelques cycles et davantage de sculptures isolées comportant des textes. Ce sont les pays germaniques qui ont produit essentiellement des réalisations d’orfèvrerie, comportant des prophètes assez nombreux, certaines avec des textes élaborés et d’autres témoignant de logiques de compositions moins évidentes.

36L’examen des citations fréquentes (figurant au moins trois fois au catalogue pour la période s’étendant jusqu’au xiiie siècle) permet quelques constatations. En Italie, il y a une majorité de textes évoquant Marie ou la Nativité (ou employés habituellement dans ce but), mais très peu d’évocations de la Passion elle-même. Le verset d’Isaïe Tamquam ovis ou celui de Jérémie XI, 19 sont mentionnés deux fois à Rome, et Osée XIII, 14 ne figure qu’à Sant’Angelo. En France et en pays germaniques où le nombre d’inscriptions est certes moins important, il y a moins de textes évoquant Marie ou la Nativité, mais un plus grand nombre d’entre eux consacrés à la Passion. Les différences régionales sont bien plus importantes si l’on compare les prophéties utilisées dans le Sermon de Quodvultdeus et le nombre d’inscriptions qui les reprennent. En Italie, 48 inscriptions reprennent un verset figurant dans le Sermon, et 12 seulement en France et dans le monde germanique. Comment expliquer cette familiarité avec le Sermon dans la péninsule italienne ? Plusieurs attestations de la lecture de ce texte et de ses adaptations sont connues pour la France et ont été étudiées depuis le xixe siècle, mais peut-être y-avait-il une tradition plus importante en Italie ? Les citations du Sermon sont de plus attestées très tôt à Sant’Angelo in Formis.

37Les inscriptions consacrées uniquement à la Passion sont peu nombreuses et le plus souvent en lien avec la célébration eucharistique : les autels de Münchengladbach et de la collection Martin-le Roy, la patène de Kalisz36 ; on peut ajouter à cette liste la reliure de Chantilly qui pouvait être celle d’un livre d’autel. À l’exception de la patène, il s’agit de réalisations germaniques. À Châlons-sur-Marne, si le Christ en Croix domine le vitrail, le thème général est plutôt la Rédemption37. Les inscriptions évoquant la Passion sont nombreuses à Jérusalem, sur les deux voûtes dites « du Calvaire », ce qui paraît très naturel38. Au Puy, c’est une lunette de la salle capitulaire qui comporte une Crucifixion, comme on le voit plus tard et sans texte dans des salles capitulaires italiennes. À Rome, il reste deux textes prophétiques au Sanctus Sanctorum sur ce thème39. En Espagne, une seule inscription répertoriée évoque la mort du Christ, celle de l’église d’Armentia40. L’œuvre essentielle où se trouvent de très nombreux textes des prophètes est bien sûr la croix de Bury, entièrement consacrée à la Passion, entre prédictions et réalisation. Dans toutes les œuvres citées ici, aucun texte n’évoque la Nativité, mais on constate la présence de Marie sur l’autel de Münchengladbach, la reliure de Chantilly, la Crucifixion du Puy et sur la patène de Kalisz. En revanche, si l’on ne tient pas compte des citations isolées ou des œuvres incomplètes, près de 40 ensembles prophétiques, arbres de Jessé compris, associent les thèmes Nativité, Vierge, Passion, par les images ou par les textes, parfois par la conjonction des deux. L’écart entre le nombre des inscriptions évoquant la Nativité (directement ou non) et celui des citations ayant trait à la Passion est énorme, même si on tient compte de l’ambigüité de l’emploi de certaines citations comme Zacharie IX, 9, qui annonce l’Entrée à Jérusalem mais qui est très présente dans les cycles de la Nativité. L’association des thèmes de la Nativité et des évocations de la vie du Christ est logique au premier abord, mais peut-être convient-il de chercher une explication plus profonde à ces associations entre la virginité de Marie, la Nativité et la Passion. Les thèmes s’entremêlent et l’on retrouve les mêmes citations dans des circonstances variées, ce qui rend impossible un classement strict. Un cycle christologique comprend forcément une évocation de la Nativité et de la Passion, mais les textes sur la Nativité sont aussi souvent un éloge de la virginité de Marie.

38La domination du thème de la Nativité est particulièrement intéressante. La Passion, la perspective de la Résurrection, l’institution de l’Eucharistie ne seraient-elles pas plus importantes pour le monde chrétien ? Il est facile de mobiliser les foules et de les émouvoir en évoquant la naissance de l’enfant Jésus dans le dénuement, la joie des anges et des bergers. La pastorale trouve là un argument efficace. Un certain nombre d’évocations de la Nativité se poursuivent jusqu’à la mort du Christ et à sa Résurrection même si ces derniers événements sont seulement évoqués. La frise de Notre-Dame de Poitiers, généralement reconnue comme étant la frise « de l’Incarnation », en propose une manifestation concise. L’enfant Jésus portant le nimbe crucifère est baigné dans une cuve que certains reconnaissent comme une cuve baptismale. Ne s’agit-il pas plutôt d’un calice ? Les prophètes annonçant l’Incarnation ont déjà été évoqués par Dorothy Glass à propos des sculptures du dôme de Crémone. Elle estime que les prophètes introduisent les visiteurs « dans l’espace physique qui est l’accomplissement de l’Incarnation qu’ils prédisent »41. Les sculptures de Crémone remontent à peu près à la même période que la frise de Poitiers qui est une des plus anciennes réalisations où figure le texte de Daniel, la plus proche du Drame d’Adam, si l’on considère à la fois l’iconographie et les inscriptions42. Des textes tirés des lectures liturgiques du Sermon sont attestés dès la fin xie et le début du xiie en différents lieux de la chrétienté occidentale (Salerne, Limoges, Arles) alors que certaines phrases apparaissent à Venise, sur une œuvre réalisée à Constantinople. Plus tard, on retrouve également des expressions du texte biblique employées dans le Sermon dans le domaine germanique, en Grande-Bretagne ou en Espagne.

39Le thème sous-jacent à la plupart des inscriptions prophétiques pourrait donc être l’Incarnation, mais pour comprendre ce que signifie son évocation dans les inscriptions médiévales, on doit s’interroger brièvement sur la façon dont ce dogme essentiel du christianisme a été perçu, assimilé et exprimé depuis les débuts de l’Église. Le thème de l’Incarnation n’apparaît qu’avec le Nouveau Testament, mais aux origines de la communauté chrétienne, la Résurrection est le fait essentiel. Pour la catéchèse, les apôtres utilisent deux groupes de textes de l’Ancien Testament : les Psaumes et la deuxième partie d’Isaïe, celle où se trouvent les versets préfigurant la Passion43. Ces textes étaient aussi utilisés dans la liturgie primitive et y ont demeuré ; la tradition s’est perpétuée avec les citations de ces livres dans nos inscriptions, puisque c’est dans ces deux parties de la Bible que le plus grand nombre de textes a été choisi44. Les citations des Psaumes atténuent la violence de la Crucifixion en démontrant que cet événement était prévu : Actes II, 23 reprend le Psaume XVIII, 6 et Marc évoque Isaïe XLII, 1 pour montrer la proximité du Père et du Christ45. C’est Jean qui est le plus attaché au dogme de l’Incarnation. Dans le prologue à l’Évangile et l’Épître de Jean, on note dans une ancienne édition de la Bible de Jérusalem que « le mystère de l’Incarnation commande toute sa pensée46. » En ce qui concerne notre sujet, Matthieu et Luc mentionnent la conception virginale de Jésus, mais sans donner à la naissance un caractère miraculeux. Paul s’interroge sur la préexistence du Christ (Colossiens I, 15-17) et a aussi envisagé le Christ comme étant la Sagesse de Dieu (Corinthiens I, 30).

40Au ive siècle, quatre fêtes mariales célébrées à Rome au cours de l’année liturgique avaient un caractère christique. Marie était toujours représentée en tant que mère du Christ, comme sur la peinture murale des catacombes de Priscille, avant même les conciles d’Éphèse et de Chalcédoine, comme le souligne Daniel Russo47. À partir du ive siècle, on trouve, notamment sur les sarcophages, des Nativités, Adorations des Mages et des scènes de la vie publique de Jésus, alors que les scènes de la Passion se limitent à l’arrestation ou à la comparution devant Pilate ; sur le sarcophage du Vatican est représentée une croix au pied de laquelle veillent deux soldats, mais c’est le chrisme qui figure sur la croix. Pendant longtemps, des cycles christologiques n’ont pas de scène de la Crucifixion, comme par exemple à Saint-Apollinaire-le-Neuf à Ravenne. La croix est le symbole du Christ mais les premières représentations de la Crucifixion sont tardives. On considère que la première remonte au ve siècle, sur la porte en bois de Sainte-Sabine à Rome ; une autre remonte au siècle suivant, le couvercle d’une cassette à reliques publiée par A. Grabar48. C’est l’agneau pascal qui évoque le Christ sacrifié, surtout en Occident, jusqu’à ce que le concile In trullo réuni en 692 à Constantinople ordonne de représenter le Christ sous une forme humaine. Les Carolingiens diffusent ensuite les images de Crucifixion, en particulier avec les miniatures, mais, au cours des siècles suivants, les représentations n’en seront pas encore très fréquentes. Plus tard, Marie a été également vénérée pour sa fonction d’intercession auprès du Fils, avant qu’au xe siècle, les sermons et la liturgie ne remettent au premier plan sa fonction de mère du Sauveur. Le culte de la Vierge se développe en particulier avec Fulbert de Chartres et plus tard avec Bernard de Clairvaux, puis s’est amplifié, en particulier sous l’influence des ordres mendiants. La majorité des œuvres prises en compte dans notre catalogue correspondent à la période qui débute avec Fulbert.

41En Italie au xiiie siècle vont apparaître de grands changements. Le thème de l’Incarnation a été à l’origine de très nombreux écrits, notamment les Contra, les drames liturgiques, les innombrables sermons sur la Vierge mais s’est peu traduit dans l’art. Au xiiie siècle, François d’Assise vénère « la Vierge mère de Dieu » comme le raconte frère Léon : « Deux ans avant sa mort, le bienheureux François fit un Carême en l’honneur de la bienheureuse Vierge, mère de Dieu et du bienheureux archange Michel, depuis la fête de l’Assomption de la Vierge jusqu’à la fête de la Saint-Michel de septembre49 ». On sait, par sa première vita, que la messe de la Nativité dans l’ermitage de Greccio a été un des deux grands évènements de la fin de sa vie. Selon la tradition, saint Dominique aurait reçu de la Vierge le rosaire qui devait permettre de vaincre l’hérésie cathare et il a rédigé les quinze mystères vécus par Marie sur lesquels se base la méditation accompagnant sa récitation. Saint Bonaventure, qui manifeste une grande dévotion à Marie, rédige de nombreux sermons dont une grande partie consacrée à l’Annonciation, ainsi que des Louanges de la Vierge. L’essor du culte de Marie s’est ressenti dans les manifestations artistiques du christianisme dès le xiie siècle et se développe aux siècles suivants encore. C’est la période d’apparition de nombreuses statues de Vierge à l’Enfant en bois, polychromes ou Vierges noires. Les évocations de Marie et de la Nativité deviennent plus nombreuses, tout particulièrement en Italie, en Toscane et en Ombrie notamment. L’Annonciation devient un des thèmes favoris des sculpteurs, mais surtout des peintres.

42La dévotion à la Vierge de saint François et saint Dominique était évoquée précédemment, mais leurs prières et méditations ne s’adressent pas qu’à Marie, et on peut sans doute considérer que leurs façons de prier ont pu modifier quelque peu la piété populaire et l’inspiration des artistes. François d’Assise médite devant le grand crucifix de Saint-Damien (xiie siècle), type de crucifix qui va se multiplier50. On sait aussi que saint Dominique accorde une importance extrême à la méditation sur la Crucifixion comme cela est évoqué dans le Traité des neuf modes de prier de saint Dominique51. On commence à représenter le Christ crucifié souffrant, le sang qui jaillit de son flanc. Notons que la représentation de la Vierge en tant que mère du Sauveur n’apparaît pas au cours du xiiie siècle et il n’y a pas de subite apparition des Crucifixions. Jacques Le Goff rappelle que la figuration du Christ souffrant au lieu du Christ en gloire, la Vierge à l’Enfant à la place de la Vierge en majesté commencent avant François d’Assise52. C’est toutefois le moment où une importance beaucoup plus grande de ces représentations témoigne d’une piété qui se modifie peu à peu puis sous l’influence des deux grands saints ainsi que sous celle des prédicateurs de leurs ordres. Ils ont voulu un retour à l’Évangile, comme certains nouveaux ordres des XIe et XIIe siècles avaient commencé à le pratiquer53. Par la suite, l’importance de l’Évangile s’amplifiera encore au sein des mouvements spirituels de la fin du xiiie siècle. Parallèlement au culte marial se développe l’évocation de la Crucifixion tant dans le culte que dans la prière individuelle et dans l’art, en Italie du nord surtout. Après sa vision sur l’Alverne, Françoise d’Assise reçoit les stigmates, et Giotto représente la scène dans la basilique d’Assise construite dès la mort du saint, illustrant ainsi le récit de saint Bonaventure. Cette figuration, comme les nombreuses autres représentations de l’événement ont sûrement eu un impact sur la vénération du Christ crucifié. Il est important de rappeler aussi que durant ce même xiiie siècle, Jacopone da Todi compose le poème du Stabat Mater, associant la vision de la crucifixion et la douleur de Marie. Celui -ci sera intégré à la liturgie jusqu’au concile de Trente.

43Les images de la Crucifixion deviennent donc plus fréquentes dans la deuxième période envisagée dans ce travail, période au cours de laquelle se retrouvent encore quelques éléments communs avec les réalisations précédentes. S’imposent alors dans l’Église d’autres façons plus directes et plus fortes d’évoquer le sacrifice du Christ pour les hommes. Ainsi au xve siècle, au couvent dominicain de San Marco à Florence, les cellules ont été décorées par Fra Angelico et d’autres peintres ; les sujets représentés sont les épisodes de la Passion, en particulier des crucifixions. Celles-ci ne sont pas symboliques mais très réalistes : on voit le sang qui jaillit de la plaie au côté du Christ, comme d’ailleurs sur le manuscrit Rossianus 3 de la Bibliothèque vaticane54. Le couvent possède aussi des scènes évoquant la Vierge ; ces mêmes scènes sont intégrées à la Vie du Christ figurant sur les armoires aux vases sacrés autrefois réalisés pour l’église Santa Annunziata. Là, l’ensemble iconographique et épigraphique est totalement démonstratif, joignant à l’image les annonces vétérotestamentaires et les textes correspondant des Évangiles. L’évocation de la mort du Christ sera beaucoup plus fréquemment abordée après la période des crises qui commence avec la peste de 1348, puis sous l’influence de la Réforme, même si, dans le même temps, de très nombreux peintres plus ou moins connus (qui ont laissé des Annonciations ou des Vierges à l’Enfant dans les églises des villages) perpétuent la tradition d’évocation de Marie mère du Sauveur. À travers des figures isolées, des cycles incomplets, par des textes et des images, on a évoqué l’Incarnation de façon symbolique le plus souvent, depuis les débuts du christianisme ; dans une publication récente, Vincent Debiais envisage les scènes d’Annonciation comme signe de l’Incarnation, ce qui oblige à regarder ces œuvres bien au-delà de leur qualité esthétique et du charme qu’elles dégagent55. Après la charnière du xiiie siècle, la représentation du Christ crucifié prend de l’importance.

44Au fil des réflexions, une idée s’est donc imposée : la présence simultanée de textes évoquant la Nativité et la Passion dans de nombreuses œuvres identifiées comme présentant des « cycles christologiques » pourrait signifier une ambition plus importante, celle de proclamer l’Incarnation du Christ et ses conséquences. On vient de voir qu’au cours du xiiie siècle, la foi se manifeste désormais à travers les deux éléments constitutifs du christianisme, l’Incarnation et la Passion pour la Rédemption des hommes. Dans ce cas-là, beaucoup de ces ensembles paraissent plus logiques ; il n’y a pas de distinction réelle à pratiquer entre cycles mariaux et cycles christologiques. Il faut se rappeler que déjà au xiie siècle, le témoignage des prophètes du Jeu d’Adam est mentionné au cours de la Septuagésime qui précède la célébration de la mort et la résurrection du Christ et que le bain de l’Enfant a été représenté très souvent avec une cuve en forme de calice évoquant le sacrifice56.

45À la période qui nous intéresse en premier lieu, il semble que l’Incarnation est essentiellement évoquée au travers de la Vierge qui en a été « l’instrument » ; cette évocation symbolique de l’essentiel de la foi chrétienne était déjà utilisée dans les premiers siècles de l’Église. Le mystère de l’Incarnation, qui sous-tend le but final de la Rédemption, a été célébré depuis les débuts de l’Église à travers la liturgie et a été exprimé par des images comme par les sermons et écrits des Pères de l’Église. Nos inscriptions font partie de cette tradition. À partir du xiiie siècle, ce mystère est exprimé en particulier par la pensée et la pratique de saint François d’Assise et saint Dominique, axées à la fois sur Marie et sur la Crucifixion, sans que l’on trouve immédiatement de grands changements entre les cycles prophétiques du xiie et du xiiie siècle. Ces derniers sont certes beaucoup moins nombreux mais certains parmi les plus importants sont tout à fait semblables à ceux du siècle précédent ; c’est le cas notamment des cycles de Parme, de Pérouse, de Salisbury par exemple57. De la même façon, Giotto, qui a peint un cycle complet à la chapelle Scrovegni de Padoue au tout début du xive siècle, a fait figurer des prophètes accompagnés de textes sur la voûte. Les inscriptions que l’on peut déchiffrer sont des versets utilisés fréquemment au xiie siècle. Dans les œuvres du xive et xve siècle, se trouvent donc encore des textes utilisés dans la période précédente, de façon ponctuelle certes, mais on remarque davantage de textes évoquant la Passion.

46À la lumière de ces éléments d’iconographie et des rappels des manifestations de la foi, les évocations de la Nativité et de la virginité de Marie dans les œuvres du xe au xiiie siècle n’ont plus alors le caractère anecdotique qu’on pourrait leur prêter, mais sont l’annonce d’un plus vaste projet ; ce ne sont plus des cycles narratifs que les artistes ont réalisés mais des œuvres fortes qui rappellent ce que le Christ a apporté aux hommes. Les cycles iconographiques avaient sans doute un caractère didactique, même si cette fonction de l’image ne fait plus l’unanimité, mais surtout un sens plus théologique au moins pour les concepteurs : il s’agit de mettre en évidence l’Incarnation prévue par les prophètes, et, pour cela, c’est Marie, celle qui l’a permise, qui est louée, comme le dit Séverine Lepape58. Même si l’annonce de la venue du Messie parmi les hommes pourrait suffire à signifier la foi chrétienne, au cours du xiiie siècle, le sacrifice du Christ a pris de l’importance dans la prière individuelle, le culte et les manifestations de l’art religieux ; il est plus « visible », mais on peut aussi considérer que les cycles du xiie siècle, faisant appel aux connaissances et à la foi des fidèles pouvaient avoir un impact plus fort que le réalisme de certaines crucifixions dont la vue fréquente pouvait se « banaliser ». Les prophètes et leurs inscriptions peuvent donc être envisagés comme le moyen de l’annonce de la venue du Christ en tant qu’homme pour le salut de tous.

Conclusion

47Dans un si vaste projet, il n’y a pas de modèle absolu, mais le choix d’artistes et de concepteurs qui utilisent les textes qui leur conviennent, qui ont pour eux un sens, même si parfois la phrase n’est que le signe d’un témoignage ; ce qui explique la très grande diversité des textes. La recherche des inscriptions étendue dans la mesure du possible à toute l’Europe montre que certaines interrogations ne sont guère de mise sur notre sujet. Il n’y a pas vraiment de chronologie possible, pas de modèle réellement suivi, pas d’unité de conception, pas de soumission à une influence importante, byzantine ou autre, en ce qui concerne le choix des inscriptions. Avec un sujet qui paraît aussi limité, on touche finalement un domaine immense, non seulement sur le plan géographique mais surtout dans les domaines de l’histoire religieuse. Il faut envisager la foi chrétienne au cours d’une longue période, alors que la compréhension du dogme varie selon les individus, les groupes auxquels ils appartiennent, et les traditions locales. Sur ce sujet des inscriptions prophétiques, même en tenant compte des progrès des inventaires épigraphiques et de leur diffusion, on ne peut progresser que peu à peu. Pour l’instant, à partir des connaissances accumulées, on peut considérer que ces cycles prophétiques, réduits à deux personnages ou riches de 20 ou 30 prophètes, sont des allégories de l’Incarnation59. Elles sont organisées autour de la Vierge ou du Pantocrator, à proximité du sanctuaire, dans les écoinçons des arcs triomphaux ou au-dessus des arcades de la nef qui conduit au chevet. La coupole est de Saint-Marc de Venise en est un exemple particulièrement intéressant : elle est nommée coupole de « l’Emmanuel » ou de « l’Incarnation ».

48Comment a été conçue l’idée d’exprimer ainsi le mystère fondamental du christianisme ? C’est une question à laquelle nous n’avons pas de réponse. Chaque concepteur de cycle, dans la période chronologique envisagée, a employé à la fois des textes « classiques », souvent utilisés ou empruntés à la patristique et la liturgie, et des textes nouveaux. Il n’y a pas d’œuvres identiques, les compositions des suites de prophètes sont aussi différentes que les textes. Mais, dans tous les cas, le discours général est le même, l’affirmation de la foi, de la croyance en l’Incarnation et la Rédemption, discours fruit d’un travail intellectuel, mais qui pouvait être compris facilement par tous à travers le Credo : « Il (le Christ) a parlé par les prophètes ».

Liste des œuvres recensées

49En annexe de cette première partie, nous publions la liste des œuvres recensées dans cette recherche et citées dans les notes de bas de page de l’article. L’édition de ces textes selon les normes en vigueur dans le Corpus des inscriptions de la France médiévale fera l’objet d’une prochaine publication.

Allemagne60

-

Augsbourg, cathédrale, vitraux des fenêtres hautes (1065).

-

Berlin, Kunstgewerbemuseum, reliquaire à coupole du trésor des Guelfes (1175).

-

Berlin, Kunstgewerbemuseum, autel du Trésor des Guelfes dit « d’Eilbertus » (1150-1160).

-

Brunswick, cathédrale saint-Blaise, peintures de la voûte de la croisée du transept (1240-1250).

-

Brunswick, cathédrale Saint-Blaise, peintures de la voûte du transept sud.

-

Cologne, église Saint-Cunibert, vitraux (1215-1230).

-

Cologne, trésor de la cathédrale Saint-Pierre, reliquaire des Trois Rois Mages (1162-1191).

-

Cologne, abbaye de Deutz, châsse de Saint-Héribert (1160-1170).

-

Constance, archevêché de, abbaye Saint Blaise, broderie disparue.

-

Darmstadt, Hessisches Landesmuseum, reliquaire des martyrs de la légion thébaine (1160).

-

Hanovre, Museum August Kestner, calice d’Iber (xiie siècle).

-

Hildesheim, cathédrale, fonts baptismaux (1230).

-

Hildesheim, abbatiale Saint-Michel, plafond peint (1160).

-

Xanten, église Saint-Victor, maîte-autel disparu (xe siècle).

Autriche

-

Gurk, cathédrale, peintures murales de la tribune (1260).

-

Klosterneubourg, abbaye, ambon de Nicolas de Verdun transformé en retable (1181).

-

Vienne, Hofburg, couronne du Saint Empire Romain Germanique (xe siècle).

-

Matrei in Osstiroll, église Saint-Nicolas, peintures murales (milieu xiiie siècle).

Belgique

-

Liège (Belgique) musée Curtius, Vierge de Dom Rupert (entre 1149 et 1158).

Espagne

-

Armentia, église, tympan réemployé dans le porche sud (xe siècle).

-

Ourense, cathédrale, portail du Paradis (xiiie siècle).

-

Ripoll, église Sainte-Marie, voussures du portail (moitié du xiie siècle).

-

Saint-Jacques de Compostelle, cathédrale, portail de la Gloire (1188).

-

San Pedro de la Nave, église, chapiteau (viie siècle).

-

Tarragone, cathédrale, portail ouest (xiiie siècle).

États-Unis

-

Boston, Museum of Fine Arts, plaque d’émail (1160).

-

New-York, Metropolitan Museum of Art, croix de Bury St-Edmunds’ (fin xiie siècle).

France

-

Châlons-en-Champagne (Marne), cathédrale, vitrail de la crucifixion (milieu du xiie siècle).

-

Chantilly (Oise) musée Condé, tableau réemployé pour servir de reliure (1180).

-

Chartres (Eure-et-Loir) vitrail de l’Arbre de Jessé (1150).

-

Chemillé-sur-Indrois (Indre-et-Loire) chapelle Saint-Jean du Liget, peintures murales (fin xiie siècle).

-

Clermont-Ferrand (Puy de Dôme), cathédrale, fenêtres hautes du chœur (xiiie siècle).

-

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) Notre-Dame du Port, portail latéral (deuxième moitié du xiie siècle).

-

Conques-en-Rouergue (Aveyron) abbatiale Sainte-Foy, chapiteaux du transept nord (début xiie siècle).

-

Laon (Aisne), cathédrale, portail de gauche de la façade ouest, voussures (début xiiie siècle).

-

Lille, musée, plaque d’émail (1160).

-

Lyon (Rhône), cathédrale Saint-Jean, vitrail central du chœur (1215-1220).

-

Lyon (Rhône) Saint-Martin d’Ainay, chapiteau (1106).

-

Matha (Charente-Maritime), église Saint-Pierre, chapiteau (xiie siècle).

-

Moissac (Tarn et Garonne), abbatiale Saint-Pierre, sculpture du portail.

-

Moissac (Tarn et Garonne), cloître de l’abbatiale, chapiteaux (1100).

-

Nohant-Vic (Indre), église, peintures murales (milieu xiie siècle).

-

Paris, musée du Louvre, autel portatif de l’ancienne collection M. Le Roy (1052-1099).

-

Paris, musée du Louvre, plaque d’ivoire (1200).

-

Poitiers (Vienne), façade de Notre-Dame-la-Grande (première moitié du xiie siècle).

-

Poitiers (Vienne) sculpture de la façade de Saint-Porchaire (fin du xe siècle).

-

Puy-en-Velay le (Haute-Loire), cathédrale, peintures murales de la « salle des morts » (première moitié du xiiie siècle).

-

Puy-en-Velay le (Haute-Loire), musée Crozatier, copie de peintures murales disparues (fin xie siècle-début xiie siècle).

-

Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), basilique, verrière de l’Arbre de Jessé (1145).

-

Saint-Jacques des Guérets (Loir-et-Cher) peintures murales de l’église (1200).

-

Saint-Savin-sur-Gartempe (Vienne), abbatiale, peintures murales (fin xie siècle-début xiie siècle).

-

Vienne, ancien hôpital Saint-Paul, base de pupitre (xiie siècle).

Israël

-

Bethléem, mosaïques de la façade interne de la basilique de la Nativité, l’arbre de Jessé (xiie siècle).

-

Bethléem, mosaïques de la paroi méridionale (xiie siècle).

-

Jérusalem, Saint-Sépulcre, mosaïques de la rotonde (xiie siècle).

-

Jérusalem, Saint-Sépulcre, mosaïques du chœur des chanoines (xiie siècle).

-

Jérusalem, Saint-Sépulcre, mosaïques du Calvaire (xiie siècle).

Italie

-

Ancône, église Saint Cyriaque, fragments de chancel (xie ou xiie siècle).

-

Aoste, cloître Saint-Ours, chapiteaux (1133).

-

Bominaco, église San Pellegrino, peintures murales (1263).

-

Capoue, Dôme, mosaïque absidiale détruite (1100).

-

Casauria, abbaye Saint-Clément, archivolte (xiie siècle).

-

Castell’Arquato, dôme, fragment d’ambon (1185).

-

Cefalù, dôme, mosaïques du chœur (1131-1148).

-

Crémone, Dôme, statues du portail (1107-1115).

-

Ferrare, Dôme, statues du portail (1135).

-

Fidenza, Dôme, statues du portail (1210-1218).

-

Florence, église San Leonardo in Arcetri, ambon (xiie siècle).

-

Monreale, Dôme, mosaïques (fin du xiie siècle).

-

Monreale, cloître du Dôme, chapiteau (fin du xiie siècle).

-

Palerme, chapelle palatine, mosaïques de la coupole de la croisée du transept (1132-1140).

-

Palerme, Sainte-Marie-de-la-Martorana, mosaïques de la coupole de la croisée du transept (1143-1151).

-

Parme, baptistère, peintures de la coupole (1250).

-

Parme, baptistère, sculpture de la porte (1196-1260).

-

Pérouse, Galerie Nationale d’Ombrie, devant d’autel de San Felice di Giano (1250).

-

Plaisance, Dôme, les sculptures (1120-1140).

-

Plaisance, musée Gazzola, statues provenant du dôme (1120-1140).

-

Rome, basilique Saint-Clément, mosaïques de l’abside (1099-1118).

-

Rome, Sainte-Marie au Trastevere, mosaïques de l’abside (1130-1143).

-

Rome, pinacothèque du Vatican, peintures murales de San Nicolà in Carcere (1120).

-

Rome, Santa Maria Nova, la mosaïque de l’arc de triomphe (1161).

-

Rome, Saint-Paul-hors-les-murs, les portes de bronze (1070).

-

Rome, Sanctus Sanctorum au Latran, peintures murales (xie-xiie siècle).

-

Salerne, cathédrale, ambon (xiie siècle).

-

Sant’Angelo in Formis, basilique, peintures murales (1070-1080).

-

Sessa Arunca, dôme, ambon (1224-1259).

-

Tivoli, église San Silvestro, peintures murales du chœur (1231-1250).

-

Torcello, musée, autel d’argent doré (1270).

-

Venise, basilique Saint-Marc, mosaïques du narthex (début xiiie siècle).

-

Venise, basilique Saint-Marc, mosaïques de la coupole est (premier quart du xiie siècle).

-

Venise, basilique Saint-Marc, mosaïques des murs latéraux (xiiie siècle).

-

Venise, basilique Saint-Marc, mosaïques de la voûte sud (xiie siècle).

-

Venise, basilique Saint-Marc, plaques d’émaillées de la « Pala d’Oro » (1105).

-

Vérone, dôme, statues du portail (1139-1187).

Pologne

-

Kalisz (Pologne) collégiale Notre-Dame, patène (fin du xiie siècle).

Royaume-Uni

-

Glasgow, musée, collection Burrell, fragment de vitrail provenant de Saint-Denis (1145).

-

Londres, Victoria and Albert Museum, reliquaire de Hochelten (1180).

-

Londres, Victoria and Albert Museum, Plaque avec deux prophètes (1160-1180).

-

Salisbury, cathédrale, peintures des voûtes du chœur (xiiie siècle).

-

Wilton, église Sainte-Marie et Saint-Nicolas, fragments de vitraux provenant de Saint-Denis (1145).

Les œuvres postérieures au xiiie siècle

-

Assise, église inférieure de la basilique Saint-François, peintures du transept sud de l’église inférieure (1315-1319).

-

Avignon, palais des papes, peintures murales de la salle de la Grande Audience (1453).

-

Dijon, chartreuse de Champmol, Le Puits de Moïse (1395-1405).

-

Florence, musée des Offices : Cimabue, Vierge à l’Enfant avec huit anges et quatre prophètes (1280-1300).

-

Florence, Santa Croce, réfectoire des moines : Taddeo Gaddi, l’Arbre de la Croix (1335).

-

Florence, couvent San Marco, Fra Angelico, l’armoire aux vases sacrés de Santa Annunziata (1450).

-

Lorette, basilique, Melozzo da Forli, peintures de la coupole dite "du Trésor" (1484-1487).

-

New-York, Pierpont and Morgan Library, coffret eucharistique (xive siècle).

-

Padoue, chapelle des Scrovegni, Giotto, peinture de la voûte (1304-1306).

Les doubles credo, prophètes et apôtres

-

Albi, cathédrale Sainte Cécile, statues du chœur (après 1473).

-

Aoste, collégiale Saint-Pierre et Saint- Ours, stalles (1469).

-

Aoste, collégiale Saint-Pierre et Saint-Ours, peintures murales (fin xve ou début xvie siècle).

-

Cluny, chapelle Jean de Bourbon, consoles (après 1454).

-

Estavayer, collégiale Saint-Laurent, stalles (1524).

-

Florence, San Marco, Fra Angelico, la Loi d’amour des armoires aux vases sacrés de Santa Annunziata (1450).

-

Fribourg, collégiale Saint-Nicolas de Fribourg, stalles (1462-1464).

-

Genève, cathédrale Saint-Pierre, stalles (fin xve siècle).

-

Hauterive, abbatiale, stalles (1486-1506).

-

Moudon, église Saint-Étienne, stalles (1501-1502).

-

Romont, collégiale, stalles (1468-1469).

-

Saintes, cathédrale Saint-Pierre, voussures du portail principal (xve siècle).

-

Yverdon, ancienne chapelle Notre-Dame, stalles (1501-1502).

Documents annexes

Notes

1 Favreau Robert, « L’épigraphie médiévale», Cahiers de Civilisation Médiévale 48 (1969), p. 395 : « On pourrait ainsi proposer comme nouvelle définition de l’épigraphie : science de ce qui est écrit, en général sur une matière résistante, en vue d’une publicité universelle durable ».

2 Missel de Stammhein : Teviotdale Elizabeth C., The Stammheim Missal, Los Angeles, J. Paul Getty Museum, 2001 : https://books.google.fr/books?id=vJUnAgAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false (consulté le 20/02/16) ; Psautier de Shaftesbury (début xiie s.) Londres, British Museum Landsdowne, ms. 183 ; Bible de Lambeth (1140) Londres, Lambeth Palace, ms 3, fol.198 ; Manuscrit de Wursbourg (1240), ms. Ludwig VIII 2 fol7v° : http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.imagesbible.com (consulté le 20/02/16). Psautier de Scherenberg (1260) http://www.mariedenazareth.com/qui-est-marie/larbre-de-jesse (consulté le 20/02/16) ; Évangiles d’Averbode, Liège, ms. 363, 1150-1175 : http://lib.ulg.ac.be/fr/content/du-pep-s-l-ulg-49-manuscrits-medievaux-et-renaissants-numerises

3 Dodwell C. R, The Canterbury School of Illumination, 1066-1200, Cambridge, University Press, 1954, pl. 62a, 63a, 51c, 56b, 61c, 64c.

4 Évangiles d’Averbode, Liège, ms. 363, 1150-1175 : http://lib.ulg.ac.be/fr/content/du-pep-s-l-ulg-49-manuscrits-medievaux-et- renaissants-numerises (consulté le 22/02/16) ; Lectionnaire de Cluny, Paris, BnF, ms. NAL 2246, fol. 42.

5 Thierry Nicole, Thierry Michel, Haut Moyen Âge en Cappadoce I, Paris, Geuthner, 1983, p. 149 ; Id., « Ayvali Kilisse ou pigeonnier de Güllu Dere, église inédite de Cappadoce », Cahiers archéologiques 15 (1965), p. 97-154.

6 Jolivet-Levy Catherine, Les églises byzantines de Cappadoce, Paris, 1991, p. 32. L’auteur a repéré 8 représentations de cet épisode en Cappadoce, dans un espace restreint.

7 Durliat Marcel, « Théophanies-visions avec participation des prophètes dans la peinture catalane et toulousaine », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres 118-4 (1974), p. 552-553. M. Durliat évoque l’église Sancta Maria de Gradellis (plus connue sous le nom de « Temple de la Fortune virile »). Elle comportait sur la paroi est une peinture murale représentant Le Christ en mandorle, des séraphins, les symboles des quatre Évangélistes et deux prophètes. Il date cette peinture de la fin du ixe siècle.

8 Ibid., p. 544.

9 Thierry Nicole, Thierry Michel, « Une nouvelle église de Cappadoce : Cambadzli kilisse à Ortahisar », Le journal des savants 1 (1963), p. 16-23.

10 Von Bogvay Thomas, « L’iconographie de la Porta speciosa d’Esztergom et ses sources d’inspiration », Revue des études byzantines 8 (1950), p. 95.

11 Babić Gordana, « L’image symbolique de la Porte fermée à Saint-Clément d’Ohrid », Synthronon, Paris, Klincksieck, 1968 p. 146 -152.

12 Denys de Fourma, Manuel d’Iconographie grecque et latine, éd. Adolphe Napoléon Didron, trad. Paul Durand, Paris, 1845, p. 136-147 et 151-154.

13 Lalanne Ludovic, « Compte-rendu de la publication du manuel d’iconographie chrétien », Bibliothèque de l’École des chartes 6 (1845), p. 135-156.

14 Les textes ayant été donnés par Didron en français et sans références bibliques, il était nécessaire de retrouver ces dernières, ce qui était facile pour les versets les plus connus mais compliqué pour certains. C’est ainsi que 8 textes ne sont pas identifiés, un certain nombre d’entre eux étant visiblement des textes bibliques approximatifs ou recomposés.

15 Il serait intéressant de chercher si ce thème a été aussi souvent évoqué par les Pères de l’Église grecque que dans la patristique latine au fil des siècles, mais c’est un autre sujet.

16 À part des grands textes comme ceux de Grégoire de Nysse, le Dialogue avec Tryphon de Justin martyr ou les différents écrits de Jean Chrysostome dont nous n’avons examiné que le Contra Judaeos et Gentiles, il n’est pas facile de consulter les textes intégraux, certains n’étant d’ailleurs connus qu’à travers des écrits postérieurs.

17 Morrisson Craig, Ephrem et la lectio divina, conférence pour la fête de l’Institut Biblique le 5 mai 2006, catechese.free.fr/ListeDossiers.htm (consulté le 7 avril 2016).

18 À titre de comparaison, quelques autres ensembles seront évoqués, mais nous ne disposons que de relevés incomplets et faits sur place dans de mauvaises conditions.

19 Dans les Credo, Jonas est cependant cité une fois et Aggée 4 fois.

20 Danièlou Jean, Études d’exégèse judéo-chrétiennes (Les Testimonia), Paris, Beauchesne, 1966, p. 28.

21 Ibid., p. 76.

22 Trêves, Évangéliaire de la cathédrale, ms. 142 A 124 (c. 1200) ; description et cliché dans Watson Arthur, The Early Iconography of the Tree of Jesse, Oxford, University Press, 1934, p.105 et pl. 19.

23 Gozzoli Maria Cristina, L’opera completa di Simone Martini, Milan, Classici dell’Arte Rizzoli, s.d. La Maestà a été réalisée en 1315. Francesco Fiorentino a travaillé à San Giminiano vers 1470, en même temps que Benozzo Gozzoli.

24 Exode III, 2 et Isaïe VII, 14.

25 Ces panneaux peints sont conservés de nos jours au couvent San Marco.

26 Ce panneau comporte non seulement les textes du double Credo mais aussi l’énumération des grands événements de la vie du Christ, les 7 sacrements, l’allégorie de l’Église et le chandelier à 7 branches. Au sujet des stalles, comportant ou non des inscriptions, on peut consulter l’article de Lacroix Pierre : « Le thème iconographique des stalles de Saint-Claude : Apôtres et prophètes au Credo et son rayonnement européen », Travaux de la Société d’émulation du Jura, 1989.

27 À Albi et Cluny pour les deux premiers, sur les stalles de Hauterive pour les deux suivants.

28 Brunod Edoardo, La collegiata di san Orso, Aoste, 1976, p. 54. Cette proposition ne paraît pas évidente.

29 Psaume CI, 26 ; Guillaume Durand, Rationale IV, 25.

30 Dans le catalogue : la châsse des Trois Rois Mages : Allemagne 7 ; la châsse d’Héribert : Allemagne 8 ; le reliquaire de Darmstadt : Allemagne 10 et celui de la collection Von Hochelten : Royaume-Uni 2.

31 Melero Moneo Marisa, « La propagande politico-religieuse du programme de Sainte-Marie de Ripoll », Cahiers de Civilisation Médiévale 182 (avril-juin 2003), p. 151 ; dans le catalogue : Espagne 3.

32 Il s’agirait plutôt, en ce qui concerne Caïn et Abel, de l’apparition du mal : Ibid., p. 140.

33 Allemagne 3 et 14, France 1 et 2, États-Unis 2.