- Accueil

- > Livraisons

- > Première livraison

- > L’authentification tardive des reliques à Trèves : une étude à partir de la paléographie

L’authentification tardive des reliques à Trèves : une étude à partir de la paléographie

Par Rüdiger Fuchs

Publication en ligne le 20 décembre 2016

Table des matières

Texte intégral

Introduction

1L'histoire de la ville de Trèves est peuplée de fictions, de faux et d’informations légendaires1. Ainsi, vers l´an mil, on attribue la fondation mythique de la cité au prince assyrien Trebeta, fils de Ninus, qui, chassé de sa patrie par sa belle-mère Semiramis, aurait parcouru le monde avant de fonder sur la Moselle une cité à son nom2. Trèves a longtemps conservé cette tradition et l’a répétée à maintes reprises, y compris tardivement à l’époque moderne, au cours d’un procès devant la cour impériale en 1570 par exemple3. La cathédrale serait quant à elle « fondée sur les murs d´un palais de sainte Hélène, mère de l´empereur Constantin le Grand4 » ; l’abbaye de Saint-Maximin aurait été fondée par sainte Hélène et son fils5 ; l’église collégiale de Saint-Paulin prétendait abriter le tombeau de leur père Constance-Chlore, co-empereur de Dioclétien6. La fondation de l’Église de Trèves serait enfin l’œuvre de trois missionnaires envoyés par saint Pierre lui-même, et munis pour cette tâche du bâton du premier apôtre7. Ces contes pseudo-historiques, dont la liste est infinie, plongent leurs racines dans l’histoire brumeuse du ive siècle. La chronologie du Bas-Empire, les dates de règne, les questions religieuses sont très mal connues des chroniqueurs du haut Moyen Âge dans cette région, et ce jusqu’à l’époque moderne ; peut-être le conflit de l’arianisme est-il plus précisément documenté en raison du rôle joué par l’évêque trévirois Paulinus8. Les flottements historiques sont sans doute du même ordre pour l’épiscopat : on connaissait les noms des évêques anciens, mais on ignorait les dates de leurs pontificats. Pour l’écriture de l’histoire au haut Moyen Âge, le ive siècle est le berceau du christianisme occidental, ou au moins le moment de sa réanimation. Si sainte Hélène est si présente dans ces contes, c’est précisément parce qu’elle est la première figure influente dont la foi chrétienne est incontestable. Partant, toutes les hypothèses la concernant contribuent à la fabrication d'une proto-histoire, d'une histoire fictive.

2La Vita sanctae Helenae rédigée par Altmann d´Hautviller9 est la source textuelle dont on s’est servi à Trèves pour expliquer plusieurs de ces faits anciens. Cette vita rapporte le voyage de son héroïne en Terre-Sainte, voyage au cours duquel elle découvrit la Vraie Croix et d’autres reliques. Selon cette vita, saint Hélène envoie, à la suite de ces découvertes, beaucoup de reliques vers la Gaule, sa patrie. En mentionnant les reliques envoyées à la ville et aux églises de Trèves, pays natal de l’impératrice, la donation dans la vita devient l’occasion d’expliquer la provenance et l’origine des reliques. La terminologie est cependant très vague ; le récit emploie d’abord le terme générique de reliquiae, avant de faire référence au clou saint, à des « reliques diverses » (de diversis sanctorum reliquiis), au corps de saint Matthias pour l´abbaye de Saint-Euchaire10 ; on précise enfin plus loin que parmi les ceteris reliquiis Domini se trouvait la relique de la sainte Tunique11. Dans la Vie de sainte Hélène et de saint Agritius (composée au milieu du xie siècle), la cité de Trèves est identifiée comme la destination finale de toutes ces reliques12. C´est donc au sein de la tradition des églises tréviroises du haut Moyen Âge, qu’on invente l’histoire de la provenance des reliques.

Le bâton, le couteau et le voile

3Si les reliques à Trèves étaient nombreuses, elles n’ont que peu ou pas survécu. On les connait grâce aux descriptions et dessins des savants locaux de l'époque moderne qui transmettent également de façon fidèle plusieurs inscriptions. La liste tardive des reliques à Trèves commence par le célèbre bâton de saint Pierre et son inscription de l’année 980 qui énumère les différentes étapes sur le chemin de l’objet13, des mains de saint Pierre à celles de saint Euchaire, sa fuite vers Metz pendant les guerres contre les Huns, sa confiscation par l’archevêque de Cologne Brun († 965), sa division en deux pièces enfin pour Cologne et Trèves, peu avant 98014. Le récit du parcours de l’objet est fictif et compile les légendes courantes à l’époque à Trèves et en Lorraine. L’inscription a pourtant retenu l’attention de l’Église de Trèves qui, par décision l’archevêque Egbert (977-993), fit produire un magnifique étui pour le bâton de saint Pierre.

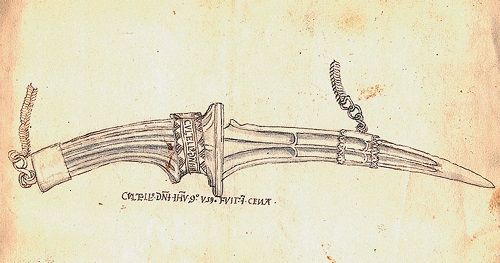

4Le « couteau de Pâques » faisait également partie de la liste, et connaît lui aussi une authentification épigraphique spectaculaire. Pendant les désordres révolutionnaires, les moines de l´abbaye de Saint-Maximin firent parvenir en contrebande le couteau à un cafetier de Trèves, Karl Kaspar Kirn ; sa veuve le passa ensuite à son beau-frère, curé de l’église de la Vierge à Pfalzel (près de Trèves)15, où le couteau est conservé encore aujourd’hui (Fig. 1, 2). L’inscription est bien lisible : CVLTELL(VS) D(OMI)NI IH(ES)V Q(V)O // VS(VS) FVIT I(N) CENA16 (« Le couteau du seigneur Jésus, dont il se servit pendant la Cène »). Le couteau est mentionné parmi les reliques que sainte Hélène envoya en Gaule, d'après le témoignage de la vita écrite par Altmann au ixe siècle : Cultellus quo dominus noster Jesus Christus usus est in sacratissimo coenae convivio17. La localisation du couteau à Trèves est confirmée dans la double Vita sanctae Helenae et sancti Agritii episcopi du xie siècle qui décrit l’objet dans des mots similaires (cum cultello quo idem dominus noster Jhesus Christus in sacratissima utebatur cena18). Un petit fragment du couteau fut donné en cadeau aux moines de Helmarshausen en 110719. D’après la vita, il s’agit là de la première mention assurée du couteau à Trèves.

Fig. 1 : Pfalzel, église. Couteau de Pâque (voir l’image au format original)

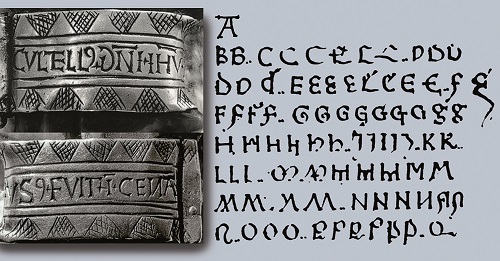

Fig. 2 : Alphabet de Sigismund Gotzkircher (1435/36) (voir l’image au format original)

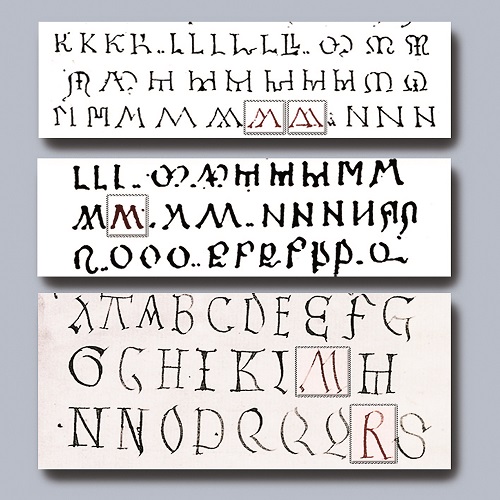

5Les recherches sur l’histoire de la ville ont longtemps considéré le couteau comme un objet oriental daté du xiie siècle et que l’inscription était originale, sans plus d’explications. La graphie ne correspond pourtant pas à cette datation. Malgré les difficultés de lecture, on peut attester que l’écriture se compose exclusivement de capitales, sans les variantes onciales courantes au xiie siècle. Existe-t-il une preuve paléographique permettant d’affiner cette datation ? À défaut de preuve et grâce à un ensemble d’observations complexes, on repère tout de même un indice, voire un faisceau d’indices paléographiques. Le A oblique, et non trapézoïdal, à plateau débordant, est très rare au Moyen Âge dans la région rhénane. Le D oncial et ouvert, avec une haste courte, y est inconnu20. Rares sont les I avec un nœud (nodus) et le N capital à l’envers. On trouve conjointement ces lettres dans l’alphabet de Sigismund Gotzkircher (1435/36) par exemple (fig. 2)21, et dans les manuscrits d’autres écrivains, du milieu du xve au début du xvie siècle. Les lettres de l’inscription sur le couteau ne présentent pas les effets de pleins et de déliés, courants au xiie siècle, et donnent l'impression d’avoir été réalisées à l’époque moderne, même s’il est très difficile de faire la liste des signes caractéristiques distinguant une écriture capitale moderne, une capitale classique et une capitale proto-humanistique. Si la datation tardive proposée ici est valide, il faut aller chercher des informations complémentaires là où on les trouve sans aucun doute, au cœur de l'époque moderne.

6La plaquette des sanctuaires de Saint-Maximin de 1513 (Fig. 3) présente le couteau sans son inscription et sans sa chaîne parce qu’à cette date, selon la liste du trésor datée de 1425, l’objet était gardé dans une croix d’argent avec d´autres reliques22 : Crux argentea contexta lapidibus pretiosis in qua continetur cultellus domini nostri Jesu Christi23. Le couteau se trouve au centre de la plaquette avec le titre Cultell(us) Jh(es)u. Peut-on envisager que l´inscription a été réalisée après 1513 ou aux environs de cette date ? Les indices en faveur une telle datation sont étayés par les informations extraites du livre de compte de l´abbaye Saint-Maximin. En 1514, 1515 et 1516, l´orfèvre Bernhard Wolff travaillait pour l’abbaye ; il produisit alors un gobelet pour trente deux florins probablement en 1516 ; auparavant, il travaillait au couteau de la Cène. Jusqu’à cette date, le couteau ne possédait ni chaîne ni inscription. Peu après, en 1517, le couteau est mentionné avec l’inscription CVLTELLVS DOMINI IHESV QVO VSVS FVIT IN CENA. L’auteur Johannes Scheckmann, moine de l´abbaye Saint-Maximin versé dans la connaissance des reliques, complète la description de l’objet par la mention : […] cena ultima in divisione agni paschalis24. L´explication la plus simple et la plus convaincante est celle selon laquelle l’orfèvre Bernhard Wolff a lui-même ajouté l´inscription et la chaîne au couteau. L´analyse de l´écriture, confrontée à d’autres sources, semble indiquer une datation tardive, même si nous ne connaissons malheureusement aucune inscription de l’orfèvre Wolff pour comparer les écritures.

Fig. 3 : Trèves, Saint-Maximin. Plaquettes identifiant les reliques de l’église (voir l’image au format original)

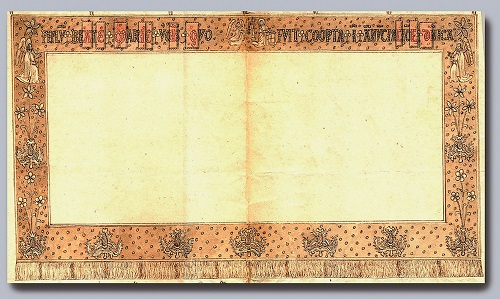

7Une deuxième relique importante de Saint-Maximin est le voile de la Vierge. La relique est elle aussi « ancienne » et connue depuis longtemps. Elle est identifiée dans les textes par les expressions pallio sanctae Mariae ou vestimento sanctae Mariae à l´occasion de la dédicace de la crypte supérieure en 952 et de la chapelle de l´abbé en 101825. L’inscription est connue par un dessin dans un manuscrit du jésuite luxembourgeois, Alexandre Wiltheim26 (Fig. 4) : PEPLV(M) • BEATE • MARIE • V(IR)G(IN)IS • QVO // FVIT • COOP(ER)TA • I(N) • A(N)NU(N)CIACIO(N)E • D(OMI)NICA27 (« Le voile de la Vierge avec lequel elle était habillée lors de l’Annonciation du Seigneur »). Au milieu de l´inscription, une image présente la rencontre de l´ange et de la Vierge. L´inscription est réalisée d´une manière particulière, probablement grâce à de la broderie ou à l’utilisation de perles. Cette méthode de fabrication autorise beaucoup de liberté dans la construction des lettres. Même si plusieurs d’entre elles paraissent médiévales – les variantes onciales des D, E, M et Q notamment (Fig. 5), l´inscription semble plus sûrement réalisée à l’époque moderne, à une date assez proche de celle attribuée au couteau de la Cène. L´écriture est élancée et étroite, et montre plusieurs singularités. Le A possède un plateau débordant, comme sur le couteau. Le E oncial a deux courbes. Le E capital a la barre courte au centre et longue en bas, tandis que son pendant oncial a la barre courte au centre. Le I a un nœud ou demi-nœud à gauche. Toutes ces lettres sont modernes. Les onciales et le C carré, bien connus au xiie siècle, sont sans doute des artifices, des ruses pour une impression d’archaïsme, même si, dans un contexte ignorant précisément les développements de l’écriture, de tels recours paraissent surprenants. Malheureusement, on ne peut pas présenter de modèle assuré pour ce groupe hétérogène de lettres.

Fig. 4 : Inscription du voile de la Vierge d’après Alexandre Wiltheim (voir l’image au format original)

Fig. 5 : Inscription du voile de la Vierge d’après Alexandre Wiltheim (voir l’image au format original)

8De nouveau, la paléographie ne donne pas ici de preuve irrévocable ; tout au plus donne-t-elle une orientation. Il existe cependant deux arguments de poids en faveur d’une datation tardive. La formule pour le voile est la même que sur le couteau, l’inscription décrivant l’objet et sa raison d’être, notamment à travers l’histoire biblique : sur le couteau : CVLTELLUS […] QVO VSVS FVIT IN CENA ; sur le le voile : PEPLVM […] QVO FVIT COOPERTA IN ANNVNCIACIONE DOMINICA. Le couteau et le voile sont par ailleurs mentionnés dans un traité des sanctuaires de 1517, une fois de plus avec des mots très proches de ceux de l’inscription : Peplum beate Marie virginis quo cooperta erat dominice annunciationis et incarnationis tempore salutante Gabriele archangelo28. Peu de temps avant, en 1513, la relique est décrite sur la plaquette des sanctuaires29 comme le peplu(m) Marie quo fuit velata i(n) salutatio(n)e angelica. L’analyse de l’écriture invite donc une nouvelle fois à une datation tardive, elle-même étayée par des mentions textuelles.

Identifier le corps des saints

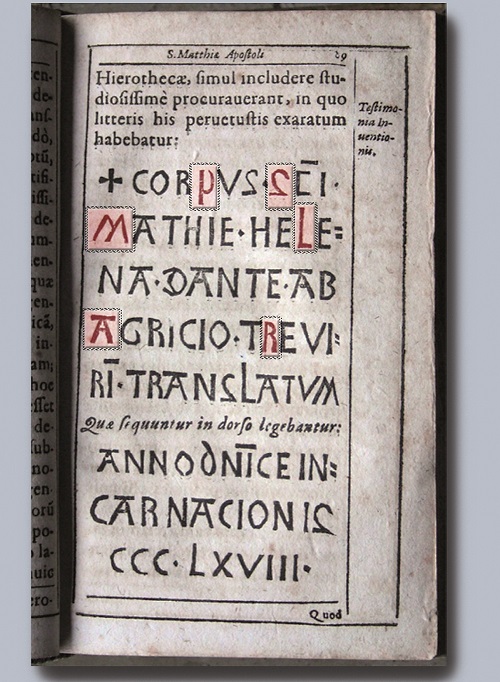

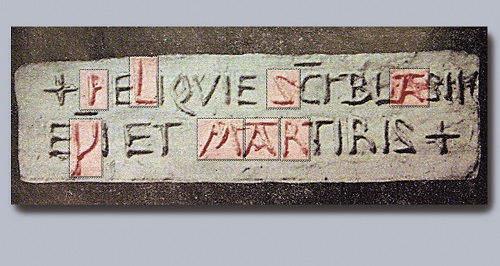

9Continuons avec les deux authentiques de l’abbaye Saint-Euchaire, nommée plus tard Saint-Matthias, monastère au sud de la cité de Trèves où sont installées les tombes des premiers évêques, saint Euchaire et saint Valerie, et considéré comme le centre de la mission tréviroise30. En 1127, le corps de saint Matthias fut retrouvé après sa première invention par l´évêque Eberhard (1049-1066) au milieu du xie siècle. Selon le De inventione beati Mathiae apostoli31, une plaque de marbre avec le nom SANCTVS MATHIAS APOSTOLVS32, peut-être transcrit avec des lettres grecques, prouvait l’identité du saint. Il s’agit en fait d’un faux contemporain de la redécouverte, et non d´un produit de la première découverte, encore moins du Bas-Empire. Plus tard, on a évoqué l’existence d’une autre plaque retraçant l’histoire des reliques de saint Matthias selon la formule déjà évoqué au sujet du bâton de saint Pierre. L’inscription sur les deux côtés de cette plaque est très simple et a été transmise par deux intermédiaires : une lettre épiscopale de 1558 à l’attention de l’empereur Ferdinand Ier33, et le dessin ou l´estampe en bois (Fig. 6) du moine-savant de l´abbaye de Saint-Matthias, Antonius Mesenich (1652)34: + CORPVS • S(AN)C(T)I • / MATHIE • HELE=/NA • DANTE • AB / AGRICIO • TREVI=/RI(M) • TRANSLATVM // ANNO D(OMI)NICE IN=/CARNACIONIS / CCC • LXVIII •35 (« Le corps de saint Matthias, donné par sainte Hélène et transféré à Trèves par Agritius, l’an de l’incarnation du Seigneur 368 »). La date de 368 correspond précisément à l’année où Agritius devint évêque selon une version des gestes tréviroises, les Gesta Treverorum, composées vers 110036. L'analyse du texte doit également tenir compte de l’authenticité du dessin ou de l’estampe en bois. Le dessin donne beaucoup de détails concernant la graphie, de façon régulière et concordante. Là où l’on pourrait s’attendre à la présence de lettres mal comprises ou de parties détruites, le dessinateur a pris grand soin de figurer les intervalles entre les mots et les signes quadrangulaires, les divisions, l’absence d’empattements, et à reproduire le dessin uniforme de lettres singulières, bizarres, voire exotiques. La comparaison de ce dessin avec un petit certificat d’authenticité sur plomb pour les reliques de saint Blaise apporte plusieurs indications quant à la fiabilité du témoignage. Cet authentique est présenté en 1558 conjointement à plusieurs reliques et à la plaque de marbre donnant le nom du saint. Cette lame de plomb (lamina plumbea) est aujourd’hui perdue, mais son contenu est connu grâce à une photographie ancienne37 (Fig. 7) : + RELIQVIE S(AN)C(T)I BLASII / EP(ISCOP)I ET MARTIRIS +38 (« Reliques de saint Blaise, évêque et martyr »). Il faut s'arrêter sur la forme de certaines lettres : la lettre A déjà rencontrée dans les autres inscriptions ; la longueur excessive du L et du P ; la queue convexe du R ; les formes étranges du M et du S. Les formes des lettres des deux inscriptions sont identiques et on peut dès lors assurer l’authenticité du dessin.

Fig. 6 : Authentique de l’abbaye Saint-Matthias d’après le dessin d’Antonius Mesenich (voir l’image au format original)

Fig. 7 : Trèves, Saint-Matthias. Authentique des reliques de saint Blaise (voir l’image au format original)

10Durant tout le Moyen Âge, on a considéré que le corps de saint Matthias était un don de sainte Hélène, transmis par l´évêque Agritius, comme le précise l’inscription. Mais cette inscription ne peut pas avoir été fabriquée durant le Bas-Empire ou peu après, car elle est datée par l’année de l’incarnation, usage qui n’est pas fréquent dans les inscriptions antérieures au xie siècle (à l'exception de quelques cas, extrêmement rares, au ixe siècle). À partir du xixe siècle, on a considéré que la plaque était un produit du haut Moyen Âge, donc du temps de la deuxième découverte (1127), et non du Bas-Empire, comme le signalait par exemple le savant théologien et épigraphiste Franz-Xavier Kraus (1840-1901)39. Mettons cette datation à l´épreuve. Tout d’abord, les signes des intervalles (points quadrangulaires), les divisions des mots à la fin de la ligne et les lettres indiquées plus haut (à l’exception du A et du C carré) ne sont pas compatibles avec l´écriture des xie ou xiie siècles, au moment de la deuxième découverte en 1127, quand aucune inscription ne présente de telles particularités. Par ailleurs, l’absence d’empattements est un phénomène lié à la typographie moderne, même s’il existe de très rares exceptions dès l’époque romaine, notamment dans les écritures en relief40. On ne trouve pas de tels exemples dans la région rhénane durant le haut Moyen Âge, mais l´écriture de la lame de plomb (fig. 7) est en relief. On reconnaît le A oblique, non trapézoïdal, à plateau débordant. On ne trouve que rarement cette lettre dans les inscriptions, pour la plupart au bas Moyen Âge, par exemple en 1500 à Beerfelden41, et plus souvent encore dans les manuscrits, comme dans le Virgilius palatinus de 1473/7442. Le L de longueur excessive est courant dès la première moitié du xie siècle, et dans le titre d'un manuscrit à Bâle avant 143843. De la même façon, le P de longueur excessive et allongé au-dessous de la ligne d'écriture est fréquent dans les écritures prémodernes, par exemple dans les alphabets de Sigismund Gotzkircher, de Jean Heynlein (Bâle) et dans la copie de l´œuvre de Basile le Grand De studiis secularibus (Bruxelles) par Nicolao de Camulio en 141944. Le R est une lettre très variable, même si le R à petite panse et queue convexe ressemble aux formes des manuscrits de Gotzkircher et du Virgilius palatinus45.

11Les lettres les plus curieuses sont le M et le S. Le M oblique dont la partie centrale semble mutilée est une lettre des manuscrits et des ouvrage imprimés, et non une lettre des inscriptions. On le trouve, avec des variantes, dans les deux manuscrits d’alphabet de Gotzkircher et de l’empereur Fréderic III (Fig. 8) qui possède le M de notre inscription et la forme inversée, plus commune. De plus, on trouve ce M dans les caractères d´imprimerie46 (Fig. 9), y compris dans l’imprimerie de Peter Schöffer, successeur de Gutenberg à Mayence, dans son édition de Valère Maxime de 1471. La lettre la plus difficile à expliquer est le S. Le S inscrit comme le chiffre arabe 2 inversé est une forme particulière et n’est pas le résultat d’une ignorance ou d’un accident de fabrication dans la mesure où on le retrouve quatre fois dans l’inscription de saint Matthias, et trois fois sur le plomb de saint Blaise, dans des formes plus ou moins identiques. Si l’intention du créateur était de donner l’impression d’un objet ancien et d’une inscription datant du fait rapporté, il aurait pu varier de la sorte les formes des lettres – c’est une pratique courante dans beaucoup d´inscriptions écrites en capitale proto-humaniste47. Les lettres du graveur de la plaque n’étaient fréquemment tracées dans les inscriptions de son temps et le S donne ainsi « l´impression » d’appartenir à un passé lointain. La lettre n’existe ni dans les manuscrits contemporains, ni dans la typographie. On trouve la même forme sur une plaque de marbre portant l’inscription RVSTECIVS ARCARIVS EX CIVITATE GABALETANA48 (Fig. 10). Le G oncial présente ici une forme élaborée. Le S ressemble quant à lui à un G que l’on pourrait rencontrer dans une inscription du viie siècle, par exemple, parmi les inscriptions paléochrétiennes connues et présentes dans le quotidien des Trévirois du haut Moyen Âge. La découverte fictive de la lame de plomb falsifiée concernant les martyrs de Trèves en 107249 s’appuie sur la présence de ces inscriptions. La lame décrit en effet la position de douze sarcophages dans la crypte de l’église collégiale Saint-Paulin placés autour de celui du patron, et identifie les martyrs enterrés. Leurs noms sont de pures inventions et empruntent aux inscriptions romaines et paléochrétiennes50. Tous les noms, à l’exception de Hormisda, Leander, Palmatius et Thysus, sont présents dans les prosopographies romaines ou paléochrétiennes51; les autres noms peuvent provenir des martyrologes et des listes des papes où se trouvent les noms d´Alexandre, de Bonifatius, de Constantin et les noms très rares de Hormisda et de Sother. Les miracles des martyrs de Trèves rapportent par ailleurs plusieurs épisodes dans lesquels des sceptiques sont convaincus par des miracles en lien avec le passé lointain de Trèves. Quand une femme, se moquant de la découverte des corps saints dans d’anciens tombeaux, s’exclame : « Il y a beaucoup de sarcophages et de pierres tumulaires dans mon jardin sur lesquelles poussent des choux », elle est instantanément frappée de paralysie pour ses paroles méprisantes52. Autre pièce du dossier, on connait pour Trèves une inscription de dédicace de 112453 mentionnant les reliques d´une vierge nommée Inosinda ou Nosinda, inconnue par ailleurs. Ce nom germanique viendrait d’une inscription paléochrétienne dont le texte, rapportant les mérites d’une jeune fille et des vœux pieux pour son repos parmi l’assemblée des saintes (SANCTIS REQVIES SOCIATVR54), a conduit les Trévirois à considérer la défunte comme une sainte dès le haut Moyen Âge.

Fig. 8 : Alphabet de Gotzkircher (voir l’image au format original)

Fig. 9 : Alphabet de l’imprimeur Peter Schïffer à Mayence (voir l’image au format original)

Fig. 10 : Trèves, Saint-Matthias. Plaquette de marbre (voir l’image au format original)

Conclusion

12La datation des inscriptions concernant les quatre reliques n’avait jamais été abordée de la sorte. La tâche est certes complexe, en raison de la diversité des écritures, depuis les lettres du haut Moyen Âge (les onciales et le C carré) aux lettres des manuscrits et des ouvrages d´imprimerie prémodernes (on verra surtout le M ; fig. 10), en passant par des lettres construites selon un modèle très archaïque (le S comme le chiffre 2 inverse, ou le G oncial et mutilé). Il faut de plus comparer les objets avec des textes plus récents, eux aussi difficilement datables. Pour les deux inscriptions de Saint-Maximin, on peut entrevoir les circonstances de leur fabrication et les dater vers 1516. Pour les deux textes de Saint-Euchaire/Saint-Matthias, fabriqués à la même date d´après leur écriture, plusieurs événements ont pu conduire à leur fabrication entre le milieu du xve siècle et le début du xvie, à savoir la découverte des reliques de saint Philippe en 146955, la nouvelle dédicace de l’autel de saint Blaise en 147256, les travaux au tombeau de saint Matthias avant 148457, ou l’ouverture du sarcophage de saint Blaise en 151358. Après 1472 ou peu après le sauvetage de la Tunique sainte en 151259, toutes les églises de la cité de Trèves font l’inventaire de leurs reliques afin d’organiser les pèlerinages60. À cette occasion, les inscriptions certifiant l’origine des reliques deviennent nécessaires pour la présentation publique des sanctuaires. On produit alors des authentiques dans une écriture qui n’est pas contemporaine mais qui leur confère une impression d'antiquité et qui renvoie au Bas Empire, au moment des faits qu’elles rapportent. La certification ou l’approbation de l’authenticité des reliques grâce à des inscriptions visiblement anciennes confèrent aux textes épigraphiques une grande valeur dans la communication à l’intérieur de la ville de Trèves à la fin du Moyen Âge, et dans les pratiques religieuses sociales et politiques du temps.

Documents annexes

- Fig. 1 : Pfalzel, église. Couteau de Pâque

- Fig. 2 : Alphabet de Sigismund Gotzkircher (1435/36)

- Fig. 3 : Trèves, Saint-Maximin. Plaquettes identifiant les reliques de l’église

- Fig. 4 : Inscription du voile de la Vierge d’après Alexandre Wiltheim

- Fig. 5 : Inscription du voile de la Vierge d’après Alexandre Wiltheim

- Fig. 6 : Authentique de l’abbaye Saint-Matthias d’après le dessin d’Antonius Mesenich

- Fig. 7 : Trèves, Saint-Matthias. Authentique des reliques de saint Blaise

- Fig. 8 : Alphabet de Gotzkircher

- Fig. 9 : Alphabet de l’imprimeur Peter Schïffer à Mayence

- Fig. 10 : Trèves, Saint-Matthias. Plaquette de marbre

- Article en PDF

Notes

1 Le texte de cet article est issu d’une communication prononcée à Poitiers en septembre 2009. Elle avait pour objectif d’étudier le savant trévirois Hubertus Coloniensis. Hubert de Cologne, à la fois compilateur et copiste d’inscriptions diverses, connaissait surtout le Liber de epitaphiis attribué à Éné Silvio Piccolomini, ou plus sûrement un exemplaire enrichi de plusieurs inscriptions tréviroises, dont une corrigeant la fameuse inscription du Christ de la cathédrale de Trêves datée de 1495. Examiner sa sélection des inscriptions, analyser leurs textes, leur disposition dans le manuscrit serait une enquête profitable à tous les épigraphistes s’intéressant à la fin du Moyen mais elle ne pouvait se faire dans le cadre de ce court article.

2 L’épitaphe fictive de Trebeta a, paraît-il, été trouvée dans les environs de la cité, où se trouve un tertre funéraire romain : Nini Semiramis quae tanto coniuge felix / Plurima possedit sed plura prioribus addit / Expulit a patrio privignum Trebeta regno / Profugus insignem nostram qui condidit urbem / Treberis huic nomen dans ob factoris amorem / Quae caput Europae cognoscitur anteritate / Filius huius Hero patris haec epigrammata pono. Rüdiger Fuchs, « La tradition apostolique et impériale à Trèves : mythes de fondations et leurs monuments », Épigraphie et iconographie. Actes du Colloque tenu à Poitiers les 5-8 octobre 1995, Poitiers, 1996, p. 57-74, 67-70 ; Die Inschriften der Stadt Trier II (1501 bis 1674), Wiesbaden, 2012 [dorénavant DI 71], appendice n. 1.

3 Richard Laufner, « Politische Geschichte, Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte 1580–1794 », Trier in der Neuzeit, Trèves, 1988, p. 1-60.

4 Winfried Weber, « Neue Forschungen zur Trierer Domgrabung. Die archäologischen Ausgrabungen im Garten der Kurie von der Leyen », Neue Forschungen zu den Anfängen des Christentums im Rheinland, Münster, 2004 (Jahrbuch für Antike und Christentum, Ergänzungsband, Kleine Reihe, 2), p. 225-234.

5 Rüdiger Fuchs, Die Inschriften der Stadt Trier I (bis 1500), Wiesbaden, 2006 [dorénavant DI 70), 60/A, 179A2, 179/A3, 227/C9, 227/D ; DI 71, 432, 512, 528 ; R. Fuchs, « La tradition apostolique », p. 70-73.

6 DI 70, 111.

7 DI 70, 53, 350 ; DI 71, 562 ; R. Fuchs, « La tradition apostolique », p. 62-67.

8 DI 70, 140 : ANNO III IMPERII CONSTANTII PRINCIPIS ARRIANI […] ANNO CCXCV INCARNATI VERBI.

9 Acta Sanctorum, Augusti, t. III, Bruxelles 1737, p. 580-599; Vita S. Helenae, d. i. Lebensbeschreibung oder eher Predigt von der heiligen Helena gemäß der Verfasserschaft Almanns, eines Klosterbruders von Hautvillers. Aus den Acta Sanctorum (1737/1867), verglichen mit der Handschrift der Stadtbibliothek Trier, herausgegeben und zum ersten Mal in eine fremde Sprache übersetzt und kommentiert von Paul Dräger, éd. P. Dräger, Trèves, 2007.

10 Vita s. Helenae et s. Agritii, Trierer Geschichtsquellen des XI. Jahrhunderts, éd. H. Sauerland, Trèves, 1889, en particulier p. 187.

11 Vita s. Helenae et s. Agritii, p. 132 ; Gesta Treverorum, cap. 18, éd. Waitz G., Monumenta Germaniae historica, Scriptores, t. VIII, Hannovre, 1848, p. 152.

12 Acta Sanctorum, Augusti, t. III, Bruxelles, 1737, p. 592 ; Vita S. Helenae, p. 70.

13 Les actions, à mon avis, dépassent l’identification simple des reliques, dont Robert Favreau parlait concernant les plaques de plomb : Robert Favreau, « Les inscriptions sur plomb au Moyen Age », Inschrift und Material. Inschrift und Buchschrift. Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik, Ingolstadt 1997, Munich, 1999, p. 56-59.

14 DI 70, 53 ; R. Fuchs, « La tradition apostolique », p. 62-67.

15 Peut-être ce récit ne cache-t-il que le vol ou la soustraction de l'objet.

16 DI 71, 382.

17 Acta Sanctorum, Augusti, t. III, Bruxelles, 1737, p. 592 ; Vita S. Helenae, p. 70.

18 Vita s. Helenae et s. Agritii, p. 187.

19 Translatio S. Modoaldi, chap. 33, éd. Ph. Jaffé, Monumenta Germaniae historica, Scriptores, t. XII, Hannovre, 1856, p. 304.

20 Je remercie beaucoup Marc Smith pour cette remarque très pertinente.

21 Munich, Universitätsbibliothek, ms. 4o Cod. ms. 810, fol. 49r ; Renate Neumüllers-Klauser, « Epigraphische Schriften zwischen Mittelalter und Neuzeit (Grundsatzreferat) », Epigraphik 1988. Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik, Graz, 10.-14. Mai 1988, Vienne, 1990, p. 315-328, fig. 1.

22 [Johann Scheckmann], In hoc libello continentur Reliquiae cum indulgenciis Monasterii S. Maximini Confessoris et Archiepiscopi Treuirorum, Nürnberg, 1513.

23 Trèves, Stadtbibliothek, ms. 1643b/771, fol. 25r.

24 [J. Scheckmann], In hoc libello, fol. C iiir.

25 Notae dedicationum s. Maximini Treverensis, éd. H. Sauerland, Monumenta Germaniae historica, Scriptores, t. XV/2, Hannovre, 1888, p. 1270f.

26 Alexandre Wiltheim, Collectanea ; Bibliothèque de la Section Historique de l'Institut Grand-Ducal de Luxembourg, Ms. nr. 381, mis en dépôt aux Archives Nationales, Luxembourg, fol. 181r.

27 DI 71, 383.

28 Johannes Enen, Johannes Scheckmann, Epitome alias medulla Gestoru(m) Treviroru(m) ... in latinum versa Fr(atr)e Ioanne Scheckmanno traductore tribus libellis perfecta, Metz 1517, fol. LVr. Facsimile : Die Medulla Gestorum Treverensium des Johann Enen. Ein Trierer Heiltumsdruck von 1514. Faksimileausgabe und Kommentar, éd. W. Schmid et M. Embach, Trèves, 2004, p. 401.

29 [J. Scheckmann], In hoc libello, fol. C iiir.

30 Pierre Becker, St. Eucharius-St. Matthias: Das Erzbistum Trier 8. Die Benediktinerabtei St. Eucharius-St. Matthias vor Trier, Berlin et New York, 1996 (Germania sacra, nouvelle série, 34).

31 Trèves, Bibliothek des Priesterseminars, Ms. 98, fol. 5r, éd. G. Waitz, Monumenta Germaniae historica, Scriptores t. VIII, Hannovre, 1848, p. 229.

32 DI 70, 119.

33 Vienne, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Staatenabteilungen [anc. Abt. Reichskanzlei], Trevirensia 1 [anc. Fasz. 1a]) fol. 73–75, Notariatsinstrument fol. 74r.

34 Anton Mesenich, Phison Mysticus, hydriis sex evangeliis exceptus. Daß ist: Geistlich Paradeiß- oder Goltbrunn ... oder New Miracel/Bett- und Sangbüchlein zu Ehrn Gottes und deß H. Apostels Matthiae, Trèves, 1652, p. 89.

35 DI 71, 374.

36 Gesta Treverorum, cap. 19, éd. G. Waitz, Monumenta Germaniae historica, Scriptores t. VIII, Hannovre, 1848, p. 152.

37 Johannes Hau, Die Heiligen von St. Matthias und ihre Verehrung, Gebweiler, 19382, p. 100.

38 DI 71, 374.

39 Franz-Xavier Kraus, Die christlichen Inschriften der Rheinlande II. Von der Mitte des achten bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, Freiburg et Leipzig, 1894, ap. II, 31.

40 Max Bollwage, « Serifenlose Linearschriften gibt es nicht erst seit dem 19. Jahrhundert. Mutmaßungen eines Typographen », Gutenberg-Jahrbuch 2002, p. 212–222.

41 Die Inschriften des Odenwaldkreises, Wiesbaden, 2005 (Die Deutschen Inschriften, 63), 72, fig. 61.

42 Cod. Pal. lat. 1632 ; R. Neumüllers-Klauser, « Epigraphische Schriften », fig. 5 (fol. 51r).

43 Bâle, Universitätsbibliothek, Ms. A I 27. R. Neumüllers-Klauser, « Epigraphische Schriften », fig. 18 (fol. 351).

44 L’alphabet (Großes Musteralphabet) de Sigismund Gotzkircher (Munich, Universitätsbibliothek, Ms. 4o Cod. ms. 810, fol. 51v-52r) selon R. Neumüllers-Klauser, « Epigraphische Schriften », fig. 2. L’alphabet (Kleines Musteralphabet) de Sigismund Gotzkircher (Munich, Universitätsbibliothek, Ms. 4o Cod. ms. 810, fol. 49r) selon R. Neumüllers-Klauser, « Epigraphische Schriften », fig. 1. L’alphabet (Musteralphabet) de Johannes Heynlin (Bâle, Universitätsbibliothek, Ms. F IV 16, fol. 190) selon R. Neumüllers-Klauser, « Epigraphische Schriften », fig. 3. Nicolao de Camulio, De studiis secularibus de Basile le Grand, copie faite en 1419 (Bruxelles, Bibliothèque Royale, Ms. IV 719, fol 101r et 113r) selon R. Neumüllers-Klauser, « Epigraphische Schriften », fig. 4.

45 L'alphabet (Großes Musteralphabet) de Sigismund Gotzkircher (Munich, Universitätsbibliothek, ms. 4o Cod. ms. 810, fol. 51v-52rr) selon R. Neumüllers-Klauser, « Epigraphische Schriften », fig. 2.

46 Ernst Crous, Joachim Kirchner, Die gotischen Schriftarten, Leipzig, 1928, p. 59, 61/1; Hermann Degering, Die Schrift. Atlas der Schriftformen des Abendlandes vom Altertum bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, Tübingen, 1929, p. 128 et 131 ; Konrad Haebler, Typenrepertorium der Wiegendrucke I. Deutschland und seine Nachbarländer, Halle, 1905 (Sammlung bibliothekwissenschaftlicher Arbeiten 19/20), p. 66 et sq. et p. 126 et sq, fig. 10.

47 R. Neumüllers-Klauser, « Epigraphische Schriften », p. 320 – entre autres.

48 DI 70, 7, fig. 8. D’ailleurs on trouve ce G dans l’inscription d’un certain Archifracius à Boppard ; Die Inschriften des Rhein-Hunsrück-Kreises I (Boppard, Oberwesel, St. Goar), Wiesbaden, 2004 (Die Deutschen Inschriften, 60), 6a, fig. 9.

49 DI 70, 89.

50 Philipp Schmitt, Die Kirche des hl. Paulinus bei Trier, ihre Geschichte und ihre Heiligtümer, Trèves, 1853, p. 357.

51 CIL XIII 5, table alphabétique ; Ernst Diehl, Inscriptiones Latinae christianae veteres, Berlin, 1925-1931, III, table alphabétique.

52 Acta Sanctorum, Octobris, t. II, Bruxelles, 1768, p. 365 ; Ph. Schmitt, Die Kirche des hl. Paulinus bei Trier, p. 128-129 ; Franz-Joseph Heyen, « Die Öffnung der Paulinus-Gruft in Trier im Jahre 1072 und die Trierer Märtyrerlegende », Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 16 (1964), p. 27, note 9 ; Franz-Joseph Heyen, « Stift St. Paulin : Das Erzbistum Trier 1. Das Stift St. Paulin vor Trier », Berlin et New York, 1972 (Germania sacra, nouvelle série6), p. 318.

53 DI 70, 114, fig. 72.

54 DI 70, 111.

55 DI 70, 277.

56 P. Becker, St. Eucharius-St. Matthias, p. 40.

57 Ibid., p. 271, 627f. ; DI 71,481.

58 Series abbatum ; Trèves, Stadtbibliothek, ms. 1653/366, fol. 10v-11r.

59 « Der heilige Rock zu Trier. Studien zur Geschichte und Verehrung der Tunika Christi, anläßlich der Heilig-Rock-Wallfahrt 1996 im Auftrag des Bischöflichen Generalvikariates », éd. E. Aretzet alii, Trèves, 1995.

60 Franz-Rudolf Reichert, « Trierer Heiltumsschriften. Mit einem Anhang von H.-W. Stork, Schatzkunst Trier. Forschungen und Ergebnisse », Treveris sacra. Kunst und Kultur in der Diözese Trier, t. IV, Trèves, 1991, p. 167-186.